1.

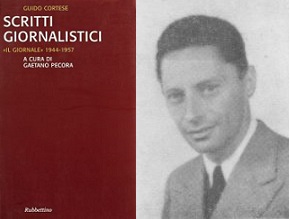

Quando l’amabilità della Signora Amelia ha voluto che mi occupassi io degli scritti giornalistici di suo marito, confesso che, rapida, volante, una domanda si è affacciata alla mente: perché Guido Cortese? E anzi, precisando meglio: perché Guido Cortese oggi?

Ecco, questo interrogativo mi ha tenuto sospeso, come dubbioso dell’utilità di trattenere il ricordo della sua persona sulla china precipite della dimenticanza. A che pro, mi son chiesto, fermarlo per un’ora di più questo ricordo nella memoria degli uomini? Quale utilità, insomma, a giostrare intorno al pensiero e all’azione di Cortese ora che la ruota della politica ha agganciato altre vicende? Questa la perplessità; ed è perplessità che per un po’ mi si è inasprita in cruccio. Ma per un po’. Soltanto per un po’. Giusto il tempo di sfogliare la collezione de “Il Giornale” (1) e di leggere gli articoli che dal 1944 fino al 1957 vi aveva firmato Guido Cortese. Alcuni li conoscevo; la più parte mi erano ignoti. Ma tutti li ho letti. E poi li ho anche riletti, a volte soltanto per il piacere di lasciarmi prendere dal colore della parola e dalla armonia della costruzione che però se cattura – e vi assicuro che cattura – è precisamente perché dietro la bellezza della forma si sente una forza di convinzione che può ben dirsi di religiosità civile. Sì la bellezza, dunque; anzi – come è stato detto – “l’aristocratica bellezza” della frase (2); ma prima ancora la purezza morale che la cesella quella frase e che poi fu la premessa del suo stesso onore di uomo libero.

Li ho letti dunque quegli articoli: e la risposta che ha svelenito l’iniziale perplessità mi si è parata dinanzi quasi con l’immediatezza dell’evidenza. Perché Cortese? Perché Cortese non deve cadere dall’animo dei contemporanei? Ma perché egli ha ancora molto da dire; e lo dice con parole che, a parte la signorilità dei modi (che pure non è poco in un’epoca di scamiciata volgarità), sono risolute nel taglio e precise nei rilievi. Quelle parole egli le ripulì sempre dalle ombre e dal fumo che ne sfrangiavano i confini sicché, anche nel calore della polemica, quando di solito si procede con frettolosa concitazione, anche allora le sue idee sono chiare, definite, rigorose e danno il piacere – che è sempre un gran piacere – di poter dire: “ho capito”. Per questo, anche per questo, per la pulizia onesta dei concetti, anche per questo i suoi articoli non suonano né tardi né scoloriti e in fondo in fondo ci sentiamo contenti di avere una sensibilità che ce li fa riscoprire. Specie oggi, poi, quando i vapori delle amplificazioni retoriche hanno così tanto gonfiato il manto della bandiera liberale, così tanto l’hanno dilatato, che sotto il suo palpito vediamo riuniti le idee meno compatibili e le azioni più contraddittorie fra loro. Ai giorni nostri, tutti (o quasi) si dicono liberali, e come tali tutti (o quasi) si mostrano solleciti per le sorti della libertà. E sta bene. Ma come sempre capita in tali circostanze è grande il rischio che i principii – in questo caso i principii del liberalismo – sfumino nell’indistinto e peggio ancora rovinino nell’equivoco. Donde l’opportunità di tornare a Cortese, liberale sì, ma liberale che si faceva vanto di appartenere ad un universo popolato da alcuni uomini e non da altri, con istituzioni congegnate così e così e non altrimenti; un universo, dunque, dai confini segnati a punta di acciaio, sicché ciascuno che volesse dirsi “liberale” poteva percorrerlo in lungo e in largo quell’universo; ma giunto che fosse agli estremi limiti, sapeva dove doveva arrestarsi, quasi come davanti ad altrettanti cartelli sui quali a caratteri cubitali era scritto: “fin qui, tu liberale, puoi andare e non oltre!”. Oltre cominciava una zona che era degli altri, che forse era dei fascisti, (magari – come vedremo – a mezzadria coi comunisti), ma che certo non apparteneva ai liberali, e che quindi non era dato di frequentare senza che la loro fede sbalestrasse ed essi uscissero da se stessi.

2.

Quando il liberalismo non ha un confine preciso – ammoniva Cortese – “la violazione è facile per il fatto stesso che è difficile identificarla”. Di qui la cura meticolosa delle definizioni e quel senso vivissimo dei limiti che spesso gli faceva ricostruire il liberalismo per opposizione, come in un ricamo di contrappunti, mettendolo a confronto con i contrari che lo circoscrivevano dall’esterno (fascismo e comunismo, appunto). Sennonché fascismi e comunismi erano tenuti da Cortese quali specie contrarie del lberalismo. Fieramente, irrimediabilmente contrarie al liberalismo, ma pur sempre di specie si trattava (così almeno nel suo giudizio). Segno, dunque, che al di là delle differenze e al di sopra delle diversità, ci doveva pur essere qualcosa che le teneva insieme quelle due specie e che insieme consentiva di incastonarle in un unico genere. Questo qualcosa che le allacciava e che le faceva svolgere gemelle l’una dell’altra, era il rifiuto del diritto di opposizione, sicché – tanto nel sistema fascista quanto nel regime comunista – le minoranze, i dissenzienti, gli scontenti o si ricacciavano in gola il loro malcontento abbandonandosi così ad una specie di saporosa capitolazione della loro coscienza, o avrebbero piegato sotto la ferocia dei capi, infiammati di violenza contro chiunque avesse osato contestare il monopolio del loro potere. Significativo, da questo punto di vista, l’editoriale del 10 ottobre 1945, lì dove Cortese replicava ad un articolo apparso qualche settimana prima sull’ “Isvjstia”; a quell’articolo replicava dove l’incauto autore ammetteva che, sì, effettivamente in Unione Sovietica non c’era opposizione. Salvo, poi, domandare sornione: ma se non c’è opposizione, perché volgere l’animo al pianto? Che male c’è se tutti consentono con la politica del partito comunista? O forse che bisogna inventarseli i dissenzienti pur di compiacere ad una astratta idea di democrazia liberale?

Picchiettature di domande, queste, quant’altre mai speciose, e che Cortese abbatteva richiamando il nome di Mussolini (la prova, se mai ve ne fosse bisogno, che veramente nel suo magistero correva sintonia tra fascismo e comunismo). Anche Mussolini – ricordava Cortese – “affermò che nessun partito all’estero poteva vantare maggiori consensi del partito fascista in Italia: ‘partito unico’ contro il quale non esisteva opposizione. Il fascismo, disse [Mussolini] ‘è un partito che esprime tutta la nazione’ ”. Sverlovschy (così si chiamava l’articolista sovietico) Sverlovschy – proseguiva Cortese – “dice lo stesso: il comunismo è un partito proletario che esprime tutto il popolo”. (3). Esprimendo il popolo, e l’esito plebiscitario delle elezioni sta lì a testimoniarlo, cade come cosa inutile la regola dell’opposizione la quale sfiorisce quasi per asfissia, come per mancanza d’aria tanto esiguo, tanto stretto è il circolo degli oppositori che le si serra dintorno; non funziona più, insomma, perché da un certo momento innanzi mancano coloro stessi che ne invocano il funzionamento, tutti, tutti benedicendo e tutti acclamando la politica del partito unico.

3.

Facile cogliere l’incrinatura che guasta la solidità del ragionamento; e l’incrinatura è tutta lì, nel tenere per consenso quel che consenso non è. Perché è sicuramente vero che in Unione Sovietica e in Italia i cittadini dicevano di sì a Stalin e a Mussolini. Ma il loro “sì” sarebbe stato davvero la misura del consenso, solo se e solo quando, nel contempo, essi avessero avuto la possibilità di dire di no. Esisteva questa possibilità in Italia? Valeva in Unione Sovietica? Il fatto è – come scriveva Cortese – che “se degli individui osassero fondare un’associazione anticomunista sarebbero arrestati e condannati; se osassero pubblicare un giornale di opposizione al governo subirebbero la stessa sorte; se volessero sostituire Stalin, come gli inglesi hanno sostituito Churchill, sarebbero processati e puniti” (4). Questo e non altro è il punto: non c’è consenso se chi deve esprimerlo non ha la libertà del dissenso, e per dissentire bisogna bene che i singoli esercitino alcune fondamentali libertà, prime fra tutte la libertà di stampa e di riunione (che, non a caso, scapitano assai tanto nel fascismo che nel comunismo). Non basta dunque votare le leggi e la politica del partito, ancorché a suffragio universale, per dire che quelle leggi e quella politica sono volute dai cittadini. Prima ancora, occorre che il voto sia libero. Diversamente, quando non si voglia indulgere a mistificazioni che prostituiscono il linguaggio, l’atto di deporre la scheda nell’urna non può assolutamente essere rubricato come “voto”. Che voto potrò mai esprimere quando mi costringono a “scegliere” il candidato unico che da solo occupa tutto l’arengo politico? Sarà violenza, sarà ricatto, sarà manipolazione: quella scheda sarà tutto fuorché il prodotto della mia autonoma volontà. E per quanto i governanti e i loro ventriloqui vorranno tenerla in conto di voto, pure essa rimarrà soltanto l’ombra bugiarda di qualcosa che non c’è (la mia libera preferenza, appunto); che non c’è, si capisce, perché non ci può essere mancando la regola prima – la regola del dissenso – al riparo della quale essa può svolgersi e rafforzarsi. Ora, si dà il caso che precisamente questa regola riesce dura e refrattaria ai fascisti e ai comunisti, magari diversi nei toni, forse negli argomenti, ma tutti e due ben risoluti a spazzarla via dai loro orizzonti perché per gli uni come per gli altri chi vince vince tutto e chi comanda comanda per sempre e non c’è verso di disarcionarlo, dunque, se non con le punte delle baionette e sotto l’urto di una rivoluzione. Allo stringer dei conti – ricordava Cortese – la questione “potrebbe sintetizzarsi in modo molto semplice: la possibilità di cambiare governo senza fare la rivoluzione. Ora – argomentava – sia il governo fascista che il governo comunista non si possono mandar via senza fare la rivoluzione”. E proseguendo: “Io fermamente credo, a costo di essere chiamato ancora una volta reazionario, che il nostro popolo non desidera altro se non proprio questo: di essere sempre in condizione di cambiare governo quando vuole e di poter dire, quando crede, che non è vero che tutto va bene”. “Queste cose il popolo non può farle né può dirle né con la dittatura fascista, né con quella comunista.” (5). Da cui la scoperta somiglianza degli uni con gli altri e quella indefinibile, quell’inafferabile cosa che si chiama “aria di famiglia” per cui i primi si fanno fratelli dei secondi (anche se, forse, soltanto fratelli minori). Ad ogni modo, proprio codesta fratellanza faceva scrivere a Cortese come “nessun partito più di quello liberale sia in posizione d’intransigente e totale antagonismo nei confronti del fascismo e del comunismo, che rappresentano, allo stesso grado, la negazione completa della idea liberale” (6).

Allo stesso grado, forse, non diremmo perché, nel fatto, il comunismo riuscì ad una pervasività di controllo, ad una capillarità di dominio quale il fascismo non ottenne mai (da cui la “minorità” nella gerarchia della famiglia). Pur nondimeno, a prescindere dagli esiti – nell’un caso più compiuti, nell’altro soltanto accarezzati – è certo che comunisti e fascisti incrudelirono contro le idee e gli istituti liberali avvampati dal medesimo odio catilinario. E primo tra gli istituti che li rimescolava nel profondo era precisamente il dispositivo che riconosceva anche alle minoranze il diritto di tentare le proprie esperienze. Sicché, dove opera questo ritrovato della sapienza liberale, le minoranze, ancorché sconfitte, non si trovano nella necessità di abbandonare il campo e di gettare la spugna. Non più estromesse dal gioco della politica, nulla si può escludere: nemmeno che le preferenze dei cittadini mutino col tempo e, mutando, offrano ai perdenti l’occasione della rivincita. Gira e rigira, il metodo liberale – e si ricordi che per Cortese metodo liberale e democrazia moderna fanno blocco e tornano a dire la stessa cosa – gira e rigira, dicevamo, la democrazia liberale si caratterizza proprio per questo: per una serie di tecniche legislative che favoriscono l’avvicendamento nella Città del Comando; di modo che il potere dei vincitori non è mai assoluto e, appunto, totale. I vincitori prevalgono, come è giusto che sia. Ma anche i vinti contano, posto che un domani potrebbero essere essi a cantar vittoria. Sembra nulla questa regola giuridica dell’avvicendamento o, il che fa lo stesso, questo diritto delle opposizioni. In fondo, si potrebbe pensare, è il portato di una sapienza tecnica, fredda e incolore come solo le invenzioni della tecnica sanno essere. Sembra nulla, dunque. Eppure… eppure è tutto; tutto quanto serviva a Cortese per respingere intanto la taccia di conservatorismo con cui si usava deprimere la sua militanza politica, e quindi per ravvivarla questa militanza al calore di una fede morale di cui, guarda caso, il diritto al dissenso è il precipitato giuridico più immediato e conseguente. Del resto, vi dovrà pur essere una ragione per cui egli poteva scrivere che “il nostro irriducibile antifascismo, il nostro irriducibile anticomunismo, sono una protesta morale” (7). Appunto: una protesta morale.

4.

Ma non anticipiamo e disponiamoci a procedere con ordine, cominciando proprio da lì, dal fiero, orgoglioso, quasi catafratto anti-conservatorismo che Cortese levò alto sulla sua bandiera. E come avrebbe potuto altrimenti? Quando anche gli altri hanno il diritto di correre la loro avventura, quando questa avventura ha la possibilità di comunicarsi al prossimo e magari di conquistarne il gusto e di catturarne la simpatia, quando avviene tutto ciò, segno è che non c’è più nulla di statico, nulla più di definitivo; e il mondo – a cominciare dal mondo politico – si emancipa da quella specie di prigione elastica che costringe gli uomini a ciondolare stancamente sulle esperienze del passato che, codificate nelle leggi, si ripetono nel presente e poi si prolungano nel futuro. No, non è più così dove si lascia che le leggi vengano contestate dai dissenzienti i quali a voce spiegata diranno le ragioni della loro insoddisfazione; e poiché tali ragioni potranno pure aprirsi un varco nell’intelligenza della restante umanità, ecco che per il tramite del dissenso dilegua l’idea stessa della politica come uno scenario dove si rappresenta una scena e una scena soltanto, sempre quella, sempre la medesima, con gli uomini fissati in una sorta di rugginosa immobilità ad estenuarsi nella replica dei loro atti. Qui invece, per il foro delle opposizioni, ci si apre al respiro del diverso e quindi al soffio dell’imprevedibile, con la storia che prende l’andamento di un perpetuo superamento e di un continuo divenire. Altro che conservazione! “Siano all’opposizione o al potere – scriveva Cortese in un articolo che non per caso si intitolava “Noi, anticonservatori” – siano all’opposizione o al potere, i liberali sono naturalmente riformisti, perché i loro metodi, la loro mentalità, le loro istituzioni, sono volte al libero progresso, al riformarsi della legge e degli istituti sotto la spinta delle nuove idee, dei nuovi bisogni, dei nuovi sentimenti delle maggioranze libere di esprimere la loro volontà” (8). Facile, poi, da questa verità estrarre il guizzo della replica che rovescia l’argomento su coloro stessi che s’erano avventurati ad usarlo, un po’ come il pugile che stretto in un angolo schiva il colpo e rientra con un gancio che lascia il segno: conservatori i liberali? Macchè! E’ vero proprio il contrario. Conservatori, ad onta di ogni panneggiamento ideologico, sono precisamente i partiti intolleranti d’ogni dissenso perché dove il dissenso è proibito lì non potranno maturare idee nuove, nuovi stili di vita che, soli, riplasmano le leggi col calco, appunto, della novità. “Taluni partiti – scriveva Cortese – e primo fra essi il partito comunista, sono ineluttabilmente i conservatori del domani. Perché una volta imposto il nuovo assetto, pretenderebbero conservarlo con le imposizioni della forza, nelle gabbie della dittatura: e non può esservi, certo, forma più tipica e più aspra di conservatorismo” (9).

5.

D’accordo, si dirà: il liberale asseconda i “cangiamenti continui della realtà contingente e le nuove tendenze di riforme” (10); le asseconda nel senso che non vi si oppone. E certo non è poco. Poi però, vien fatto di chiedere: ma quei “cangiamenti” li stimolerà lui, lui in prima persona? Sarà lui stesso a promuovere le “nuove tendenze di riforma”? O lascerà ad altri il carico di questa iniziativa? Quando Cortese, sulla scia dell’insegnamento crociano, scrive che “sono proprio funzioni del liberalismo il difendere, difendendo se stesso, le condizioni di vita degli altri partiti”; quando aggiunge che s’ appartiene ai liberali “il fornire un sistema attraverso il quale non soltanto le proprie idee e i propri orientamenti circa la soluzione dei vari problemi … possono conseguire il successo nella pratica attuazione, ma anche le idee e gli orientamenti degli altri partiti” (11), quando Cortese scrive così, potrebbe rimanere la curiosità di sapere quali siano poi in concreto le idee e i convincimenti specifici dei liberali; e se l’interrogativo restasse inevaso addirittura potrebbe cadere come un velo di incertezza sul loro ansito riformatore. Dopo tutto, verrebbe da dire (ma, come vedremo, non si direbbe bene), dopo tutto il principio della concorrenza fra la maggioranza e le minoranze è solo una regola del gioco. Formale come tutte le regole del gioco. Quale la sostanza? Quale la partita che si giocherà sotto l’impero di quella regola? E soprattutto: questa partita i liberali à la Cortese la giocheranno all’attacco o in difesa? In difesa delle posizioni costituite o all’attacco di nuove frontiere? Anticonservatori nel metodo, dunque. E va bene. Ma poi, i liberali vorranno essere anticonservatori anche nel merito?

Domande maliziose, battute col pestello dell’animosità polemica? No, per nulla; Cortese per primo non vi passa accanto spensierato, quasi fingendo di non accorgersene; e anzi, senza rotondità diplomatiche, fino in fondo le affronta di faccia quelle domande, con argomenti che davvero tolgono conforto a chi ricusa di ascriverlo ad uno schietto repertorio di estro progressista, di progressismo liberale si capisce. Il liberalismo – egli soleva ripetere – è una concezione “naturalmente progressista” (12); e per non girare nella nebulosa di termini che non vengono mai tirati a conclusione (anche perché qui da noi di “progressivo” c’è soltanto la paralisi), vale subito precisare che per Cortese – come per molti liberali coerenti e conseguenti – “progressisti” erano tutti coloro che non rimanevano “sordi alla voce dei tempi che porta più in alto il grido di giustizia” (13). Se dunque quel termine lì (“progressista”) può dispiacere per l’evanescenza dei suoi significati, si sappia fin d’ora che dietro di esso, e magari dentro di esso, gorgogliava la nota di un afflato umano fraterna con l’ansia di riscatto degli umili e dei diseredati. A soddisfare la quale non si opponeva nulla, certo non un ruolo più attivo dello Stato e un suo più incisivo intervento nella vita economica e sociale. Questo interventismo statale, Cortese lo promosse, insieme, con prudenza e cautela ma pure con tutta il vigore necessario quando ricorrevano quelle determinate circostanze per cui solo grazie al potere pubblico i postulati primi del pensiero liberale avrebbero potuto svolgersi su una linea diritta e continuarsi nell’azione pratica con la bella felicità della coerenza. “Bisogna essere guidati da un partito preso o dall’ignoranza – ammoniva – per raffigurarsi una dottrina liberale ferma al liberismo di Manchester e per meravigliarsi che un liberale possa attuare interventi per combattere la speculazione, per orientare gli investimenti, per colpire i monopoli” (14).

E sono tante le iniziative, tanti i provvedimenti legislativi a firma di Cortese che stanno lì e premono per essere esibiti quali testimonianze di questo atteggiamento “pragmatico”, certo non sedotto da lusinghe statolatriche ma neppure necessariamente ostile allo Stato; molti esempi, dunque, vi sono che si inanellano nella nostra memoria e ci sfilano dinanzi quasi in ordine di parata (e qualcuno bisognerà pure richiamarlo più avanti).

Ma poiché gli elenchi hanno sempre un po’ della freddezza notarile e noi invece – come il lettore ricorderà – siamo alla ricerca del calore della fede da cui essi escono riscaldati, ecco la necessità di riparare nel giro più largo dei principi morali che di tutte quelle iniziative e di tutti questi esempi sono come la premessa e l’annuncio.

6.

Per la verità non di principii (al plurale), ma del principio (uno solo, al singolare) si tratta; una, una soltanto è la convinzione morale sui cui è piantato tutto il liberalismo di Guido Cortese. Ma quanto ferma questa convinzione! E quanto perentoria! Quale essa sia, è cosa che potremmo dire subito, come di volata; che però, appunto per tanta sollecitudine, avrebbe un po’ della perentorietà apodittica. Meglio allora invocare la pazienza del lettore e invitarlo lungo un ragionamento che si vorrebbe pulito e lineare, al termine del quale la soluzione si annuncia da sola, con la fresca confidenza che è propria delle cose spontanee e naturali. E che per essere spontanee e naturali, sono anche le più adatte a chiudere la fonte stessa da cui si spandono gli argomenti di tanti neo-clericali, i quali prendono materia per le loro rampogne sempre e soltanto da lì: dalla convinzione che nella architettura dello Stato liberale non circola nemmeno un refolo di aspirazione morale, nemmeno un alito di convincimento ideale; niente, niente di niente: un po’ come avviene per la nostra struttura ossea, per lo scheletro, insomma – mirabile per l’armonia delle sue forme – ma assolutamente incapace di vita quando non rimpolpato da sangue e da carne. Donde la necessità che la religione (“carne” e “sangue” dell’uomo) sforzi il cerchio dell’esperienza privata e irrompa nella vita pubblica tonificandola così con quel fiotto di vitalità che solo le sue credenze possono assicurare. Tutto questo, beninteso, nel presupposto che lo Stato liberale – o, in questo contesto fa lo stesso, – lo Stato liberal-democratico sia “vuoto” e si riduca ad un ingranaggio di regole formali. Come se le regole (cosiddette) formali non fossero sagomate su ideali e valori così e così definiti, sicché chi le adotta quelle regole può coltivare certi ideali non altri; perseguire alcuni, non altri valori. Donde l’autonomia e meglio diremmo, l’autosufficienza del liberalismo il cui diritto, appunto perché si svolge gemello con determinate esigenze della vita etica, ritrae da se stesso la forza dei convincimenti morali, senza che altri sistemi, dall’esterno, debbano provvedere a rinvigorirne la spiritualità. Ecco perché Cortese aveva cento, mille ragioni dalla sua quando ricordava che le leggi, incluse le leggi liberali, sono sempre un “riverbero della coscienza” (15) e che esse affondano le loro radici “nei campi più vasti della cultura” (16).

Ebbene: quale moralità si spande nella regola del dissenso (tanto per rimanere a fuoco con il principio primo dell’organizzazione liberale)? Posto, come insegnava Cortese, che il liberale “porta scritto sulla sua bandiera: ‘io combatto perché tu possa avere una idea contraria alla mia’”(17), posto questo, bisogna ben chiedersi: perché? Perché il dissenso? Perché tollerare il diversamente pensante?

Per scettica neutralità? Per fredda indifferenza? Se fosse così, se fosse sempre e necessariamente così, tornerebbe l’idea del diritto come di un sistema anemico e sfiaccolato; quando invece s’è stabilito l’esatto contrario, che cioè nell’ingranaggio dei meccanismi giuridici c’è sempre insinuato la forza di un convincimento etico. E allora, di bel nuovo: perché il liberale tollera l’altro? E cosa implica questa tolleranza?

7.

La verità è che il liberale non è – non lo è per decreto di natura, almeno – non è uomo dai convincimenti fiacchi e svigoriti, pronto perciò a cedere agli argomenti dei suoi contraddittori. Come i suoi contraddittori – come ad esempio il cattolico più ostinatamente integralista – anche il liberale coltiva una precisa visione del bene, e proprio come il cattolico, anche il liberale non è disposto a compromettere sul piano intellettuale il suo vero e il suo bene con il vero e il bene degli altri. Quello che è vero e bene per gli altri può non essere tale per lui; può apparirgli come l’errore e il male, e con l’errore e il male l’uomo moralmente integro non deve transigere mai. Dall’intransigenza intellettuale, però, egli non deriva mai l’intolleranza giuridica. Il liberale non accetta che la sua verità divenga causa di restrizione dell’altrui indipendenza, e perciò non si arroga il diritto di imporre alcunché – foss’anche il bene più prezioso di questo mondo – a suon di pugni e con la forza delle armi. Difende, questo sì, l’inflessibilità, o – se più piace chiamarla così – l’”intolleranza intellettuale” ma respinge l’intolleranza giuridica. E la respinge non perché le idee altrui gli siano indifferenti (se gli fossero indifferenti non le combatterebbe nemmeno); no, la respinge perché egli non riconosce a nessuno, nemmeno a se stesso, il diritto di imporre la virtù e la felicità con le randellate e i fucili. Imposta con i fucili, abbrutisce e perverte la dignità dei singoli. Siamo al punto. E’ da qui che origina la tolleranza (e con la tolleranza il diritto al dissenso): dalla sollecitudine per la dignità morale dell’altrui persona. Non dall’indifferenza, dunque, deriva la tolleranza; ma dal convincimento profondo, dalla “consapevolezza che nasce dalla commozione di una fede” direbbe Cortese, che in ognuno, che in ogni individuo vi è qualcosa di irraggiungibile e di inviolabile. E che questo qualcosa di irraggiungibile e di inviolabile è il sacrario della sua coscienza morale. Ecco perchè la libertà di coscienza è la fonte sorgiva del liberalismo e non a caso Cortese – in un articolo magistrale sul laicismo (e il clericalismo), ma magistrale veramente dove un intero tesoro lampeggia come per dire al lettore: “fermati e pensaci!” (18) – non a caso, dicevamo, egli solleva questa libertà a presidio dei diritti che costellano lo Stato laico-liberale, con l’uno che richiama l’altro e con tutti alla fine che si risaldano all’intangibilità del singolo e quindi alla salvaguardia delle sue idee, dei suoi valori e delle sue credenze.

Agevole, a questo punto, setacciare il grano di verità morale che sta dietro l’organizzazione dello Stato liberale: il liberale asseconda la libertà di coscienza e dunque la tolleranza (con il dissenso che vi è correlato) perché per lui l’individuo è sacro e come tale va rispettato e protetto sempre, anche quando – e soprattutto quando – quell’individuo coltiva convincimenti diversi dai nostri. L’individuo, dunque, l’individuo fiero della sua autonomia e geloso della propria indipendenza. L’individuo: questo è il principio etico dell’organizzazione liberale. Altro che frollo e debilitato scetticismo! A volte non bisogna impressionarsi per il turgore di termini troppo impegnativi. E allora, diciamola tutta: il liberalismo è un fede. Proprio: una fede. Il liberalismo è la fede nell’individuo e – come scriveva Cortese – “reclama un ordine che tenga conto d’una suprema verità; che centro e fine della società è l’individuo… Questo supremo, questo sacro valore… chiede che sia rispettato, sia considerato il più alto ed il più inviolabile: la vita dell’uomo che deve essere sacra per l’uomo” (19). E altrove, dispiegando con più comodo il suo pensiero, aggiungeva: il liberalismo “pur non disconoscendo gli aspetti corali della vita moderna, riconosce tutt’ora come protagonista di essa l’individuo, con la sua storia, le sue tendenze, le sue idee, le sue fedi e le sue apostasie, le sue predilezioni e le sue ribellioni” (20). Dove, evidentemente, l’attenzione cade proprio sulle ribellioni e le apostasie; segno, se mai ve ne fosse bisogno, che il sale della terra sono sempre loro, le minoranze, i dissenzienti, gli eretici; e che tutto è perduto, a cominciare appunto dalla dignità dei singoli, quando si organizzano le cose in modo da assicurare la verità di qualcuno contro l’errore di ogni altro e non invece il diritto di tutti a perseguire ognuno la sua verità, per quanto incongrua, per quanto disarmonica essa possa suonare nel concerto della collettività.

8.

Sistemato il punto, che cioè il liberalismo è una fede, pure ci si potrebbe far sotto a replicare che, sì, il liberalismo è una fede; ma una fede come le altre, come le molte altre che hanno calcato la scena dove gli umani rappresentano la loro vicenda. Così si potrebbe dire. Ma si direbbe male. Intanto, a differenza di tante altre che grondano sangue, questa liberale è una fede che non ammazza perché è una fede che comanda di rispettare non la fede dell’altro (non necessariamente, almeno); ma l’altro (ecco come ritorna la fede nell’individuo), l’altro, dunque: sempre, comunque, qualunque sia la sua fede e sempre che, beninteso, quest’altro permetta al prossimo, incluso il prossimo liberale, di esprimere la sua di fede (21). E poi, c’è una seconda differenza… che fa la differenza. Impegnando l’uomo a cercare “il suo autore in se stesso” (le parole sono di Cortese), chiamandolo a dibattere le supreme domande alla luce della propria anima e senz’altra guida che quella della propria intelligenza, operando così la fede liberale lo avvezza a decidere da sé del giusto e dell’ingiusto, del bene e del male. E non c’è dubbio che un uomo temprato all’esercizio dell’autonomia morale si apre a sviluppi che sono tutti, tutti assolutamente incompatibili con coscienze oblique, sfibrate dal rimettere sempre a terzi la traiettoria del loro destino, e dunque avviate all’acquiescenza pusillanime e alla servitù più remissiva.

Dopo tutto, chiediamoci, cosa si agita nel fondo delle dittature? Perché i proclami che cadono dall’alto prendono accenti così metallici e stentorei? Cosa c’è che ne amplifica le sonorità? C’è, proprio laggiù, in fondo al cuore dei sudditi, c’è come una cavità dove tremulo, angustiato, quasi vergognoso di se stesso ripara il sentimento della paura e della debolezza; insomma c’è il ricovero di chi abbandona ad altri la responsabilità del proprio destino. “A questa viltà – scriveva Cortese – a questa indolenza, a questo ritornante istinto di armento si sacrifica la libertà, trasferendo al pastore con la responsabilità di provvedere per tutti, un illimitato potere” (22).

Ecco perché ad urtarsi con la dittatura non sono mai soltanto i dispositivi lavorati nella fucina della tecnica; l’opposizione è sempre con una più larga concezione di vita, e precisamente con quella concezione che “dal senso della dignità umana e dal valore dell’iniziativa dell’individuo trae la sua perenne forza combattiva” (23) contro coloro che vorrebbero espropriare gli uomini delle loro idee, sequestrare gli individui della loro originalità e annullare i singoli in una opaca, sconfinata mediocrità dove, come diceva il matematico Bertrand, ognuno “privo di passioni e di vizi, né pazzo né saggio, di medie idee, di medie opinioni, morirà ad una età media, di una malattia media inventata dalle statistiche” (24).

E poco importa poi se “tutto ciò che è differente, singolare, qualificato” (25), venga piallato da un capo politico o livellato da una autorità religiosa e da coloro che all’autorità religiosa prestano orecchio (26); certo, l’uno è più diretto e più arcigno nei suoi proclami; l’altra (almeno da un certo momento innanzi) procede con giri morbidi e felpati, dai quali però escono descritti come gli anelli della catena che frena, che trattiene e che alla fine spegne completamente gli slanci di ogni indipendenza.

Ecco: l’indipendenza. E siamo al punto. Al punto d’attacco con quelle politiche sociali di cui si è fatto cenno e che raccolsero grande considerazione nella stima di Cortese, il quale – appunto perché liberale – non poteva farsi remoto né rimanere sordo al grido di dolore che sollevava il petto dei più umili e dei meno fortunati. Perché, vedete, sarà pur vero che il titolo d’onore del liberalismo sta lì, nella libertà intesa come indipendenza dell’uomo; solo che dell’uomo in quanto tale si tratta; né grande né piccolo perciò, né famoso né oscuro: l’attributo dell’indipendenza ciascuno lo possiede (o dovrebbe possederlo) non per altro privilegio che per la sua stessa qualità di uomo. Ora, si dà il caso di uomini che rimangono uomini – ci mancherebbe! – e che pure riescono ferocemente menomati proprio nell’esercizio della loro indipendenza. “I poveri – scriveva Cortese – non sono mai indipendenti” (27) “perché non si mai liberi quando si è schiavi dell’ignoranza” (28) e del bisogno.

Grande cosa la libertà di stampa – chi ne dubita? – perché se ho una idea politica potrò bene manifestarla e sarò libero di diffonderla con il giornale che mi piacerà pubblicare. Ottima cosa la libertà degli studi – chi la discute? – perché se ne avrò la vocazione potrò percorrere la carriera degli studi e soddisfare così l’attitudine che mi urge dentro. E potremmo continuare con questo sfavillio di libertà che fiammeggiano come quando si entra in un mondo più alto e meglio ossigenato. Ma poi, per non lasciarsi prendere dalla vertigine delle altezze, bisognerà pur chiedersi: che giova la libertà di stampa al povero che non ha neppure il denaro per comprare il giornale? E che monta la libertà degli studi per chi, ancora bambino, è costretto a guadagnarsi di che vivere? Rimanendo silenziosi sotto questi interrogativi c’è il rischio che i diritti del liberalismo si perdano nell’inconsistenza vaporosa del miraggio e, peggio ancora, che le formule delle sue libertà ruzzolino nel lenocinio della retorica.

Ma appunto per questo, perché non di smargiassate retoriche si tratta, ma di verità che veramente erano diventate fibre del suo cuore, appunto per questo ad avviso di Cortese era necessario che anche lo Stato facesse la sua parte e che intervenisse con riforme volte a raddrizzare le storture sociali così che pure i meno favoriti, pure i più colpiti dalla sorte, pure loro potessero valersi nel fatto di quelle libertà liberali che, formalmente, in diritto, si annunciano come eguali per tutti. Bisognava insomma che la libertà diventasse patrimonio della povera gente. E per far ciò – scriveva Cortese – “siamo pronti a propugnare e ad accogliere tutte quelle riforme capaci di realizzare una più concreta giustizia sociale, la quale significa per noi un sempre maggiore accrescimento di libertà individuale” (29). E poi, con concisione quasi epigrammatica: “non è concepibile una libertà senza la giustizia, e viceversa” (30).

9.

Sì alla giustizia dunque, perché tanto richiede l’impegno per la libertà, tanto esige il processo espansivo degli individui, di tutti gli individui, compresi quelli che dolorano sotto il peso della miseria e che perciò stesso hanno la loro strada segnata e come bloccata dalla inesorabilità del bisogno. Affrancarli dal bisogno avrebbe significato proprio questo: che non c’erano destini definitivi più per nessuno. E allora, ma solo allora, le vie del mondo si sarebbero fatte varie, molteplici e sempre percorribili; percorribili – beninteso – purché merito e capacità lo consentissero.

Non basta perciò magnificare le virtù del dinamico; e conta poco accendersi d’entusiasmo per la gioia del multiforme; multiforme e dinamico sono parole, parole di nebbia, sospese a mezz’aria da dove stillano gocciole di cattiva oratoria quando vengono proclamate ma non continuate, accennate più che rincalzate e messe in valore da sviluppi conseguenti. E la prima di queste conseguenze è una ben definita teoria dell’eguaglianza che per essere definita bene ha caratteri suoi propri i quali non fanno centro e non si intonano affatto con l’eguaglianza ma – sarebbe meglio dire con l’egualitarismo – tradizionalmente in onore presso la cultura comunista (Babeuf e Buonarroti, più ancora di Marx e sodali). Ma, alle corte, e senza appesantirci ora con richiami dottrinari, chiediamoci: perché? Perché il cambiamento richiama una certa concezione dell’eguaglianza? E quale poi?

La risposta non è difficile e sale rapida proprio dalla verità che si è appena finita di rassodare. Se è vero, infatti, che il cambiamento vive di lotte e di contrasti, varrà bene premere sull’argomento e slargare lo spiraglio che abbiamo testé dischiuso: d’accordo, il cambiamento vive di lotte e di contrasti; ma, a loro volta, le lotte e i contrasti di cosa si nutrono? Non certo dell’uniformità e del livellamento gregale. Quale conflitto in una comunità di replicanti, dove ciascuno cioè replica gli stili di vita altrui? Quando tutti pensano nell’identica maniera, quando tutti coltivano pari ideali e pari valori, quando tutti escono rifatti dal medesimo stampo, allora gli uomini saranno sempre compagni gli uni degli altri, vivranno sempre in armonia tra loro e la vita scivolerà via così, monotona, desolatamente uniforme, senza mai il lievito di un malcontento o il fermento di una critica. Il conflitto è scintilla che può scoccare solo dall’urto fra dissomiglianze; esso, dunque, rimanda alla diversità e, con la diversità, alla possibilità concreta offerta a ciascuno di mettersi alla prova e sperimentare così il suo démone, che è suo, solo di lui e di nessun altro, e che gli preme dentro per essere assecondato. Se veramente “il bello, il perfetto, non è l’uniformità, ma la varietà e il contrasto” (Einaudi), se davvero – come ripeteva Cortese – il liberalismo “guarda alla vita come ad una continua lotta” (31), allora, appartenendosi la vita ad ognuno, bisogna che ognuno – ognuno! – debba poterla sostenere questa lotta. Certo, non tutti vinceranno. Molti ne riusciranno sconfitti. Ma intanto nessuno sarà forzato a disertare il cimento per l’oscurità dei suoi natali o la pochezza delle proprie fortune. E allora: che ciascuno abbia l’opportunità di raggiungere le sue vette; se poi queste vette verranno fallite è cosa che deve potersi imputarsi alla debolezza del respiro e alla gracilità delle gambe; ad una mancanza soggettiva quindi e non mai ad un impedimento oggettivo, esterno all’individuo, non mai cioè alle restrizioni di una società dove, di fatto, solo ad alcuni è lasciata l’avventura delle loro aspirazioni.

10.

Questa, nei termini essenziali, la direzione che prendeva in Cortese il principio dell’eguaglianza delle opportunità; principio che – come tutti i principi – vale quale idea-limite e che perciò non si può mai realizzare compiutamente (non in una società libera almeno), ma che come ogni principio riscaldato dalla sincerità del cuore non era né vezzo di ornamento né snervata conciliazione con le istanze di altre ideologie; no, davvero per Cortese la misura dell’eguaglianza andava ricercata nella logica stessa della libertà, le cui promesse si sarebbero perdute in mille rivoli, per mille torrentelli, tutti dalla vena pigra e impacciata, quando non fossero assicurate certe condizioni materiali; e precisamente quelle condizioni andavano assicurate a partire dalle quali, poi, ognuno avrebbe potuto distillare dagli urti e dalle difficoltà dell’esistenza quel tesoro di tenacia, di perseveranza, di devozione che solo riconsacra la vita con lo sforzo della lotta.

Ancora la lotta, dunque, sempre la lotta, la medesima lotta che con la regolarità di un metronomo dà ritmo al magistero di Cortese. Non a caso, nelle pagine della signora Amelia, subito dopo aver ricordato che Guido Cortese fu “uomo semplice con gli umili” e che egli “era sinceramente ammirato e compiaciuto se scopriva in essi la tendenza ad elevarsi, a coltivarsi, a migliorare le proprie condizioni”, subito dopo questa apertura sui suoi sentimenti più intimi, fulminea viene la conseguenza politica, immediata cioè segue l’indicazione pratica che ad avviso di Cortese poteva soddisfare l’ambizione degli inappagati, l’ansito degli scontenti e l’aspirazione dei mai rassegnati. Proprio per questo – prosegue infatti Amelia – proprio perché non restasse soffocato il desiderio di miglioramento che turbina negli umani (o comunque nei migliori tra loro), proprio per questo Guido Cortese tenne sempre per fermo che bisognasse “tendere alla partenza eguale per tutti”(32). La prova provata, provata fin dal ricordo di chi gli fu intimo, che veramente per lui l’ uguaglianza degli inizi doveva valere come un annuncio di libertà. L’esatto contrario dunque dell’”altra” eguaglianza (quella che lampeggia sugli scudi del comunismo), dove si ritiene che all’origine, nella notte dei tempi cioè, gli uomini non fossero differenti e che perciò, per onorarne la vera natura, bisogna restituirli al loro iniziale stato di uniformità.

Non è vero, perciò, che l’eguaglianza sia un’esclusiva comunista. Purché ci si intenda sul suo significato: una cosa è la (tendenziale) eguaglianza nei punti di partenza, altra cosa l’eguaglianza degli esiti finali. La prima informa società libere e diversificate; la seconda presiede a comunità omogenee e pietrificate: ad optare per la lotta, la scelta si impone da sé ed è presso che obbligata. Così come è obbligatorio riconoscere la precedenza della libertà sull’eguaglianza: il tragitto che va dall’una all’altra è a senso unico e non è reversibile. Prima la libertà e poi l’eguaglianza. Chi è libero, infatti, è libero – volendo – di chiedere l’eguaglianza; chi è eguale non ottiene la libertà né poi né mai, e ben presto perde la stessa eguaglianza non avendo la libertà di contrastare i vantaggi e i privilegi dei potenti di turno. La libertà, dunque, precede l’eguaglianza e non le è posponibile; in questo senso è un fine, un fine ultimo, che come ogni fine ultimo ha per corredo un insieme di mezzi che lo servono in posizione subordinata (primo fra tutti, appunto, l’eguaglianza delle opportunità).

Per tutte queste ragioni, l’opposizione di Cortese al comunismo non poteva riuscire più radicale: era – insieme – economica, politica e morale. Economica perché teneva l’eguaglianza in posizione “servente”; politica perché salvaguardava il diritto al dissenso; e morale perché proprio i contrasti maturati nel dissenso alimentavano lo svolgimento spirituale dei singoli (annichiliti, invece, quali gregari di una schiera nell’universo comunista). Ecco perché, come ripeteva sovente Cortese, la lotta fra liberali e comunisti era la stessa che correva “tra due concezioni totali di vita opposte e inconciliabili che si scontrano su una frontiera di civiltà” (33). E poi ancora, in uno degli articoli più belli di tutta questa raccolta, bello di quella bellezza che s’accende solo al riepilogo, quando si è presi dal fervore di una sincerità estrema, poi ancora Cortese scriveva così: “Che cosa vi divide dal comunismo? Taluni abissi – rispose un grande socialista. Le ideologie – commentava Cortese – i programmi politici, le dottrine economiche distinguono o accomunano, contrappongono o avvicinano gli uomini e i partiti nella lotta politica; dai comunisti, invece, si è divisi da qualche cosa che supera il contrasto ideologico, il dissenso programmatico. La frontiera è un abisso: di qua la vita che ha per centro la persona umana, di là la disumanizzazione”(34).Parole come pietre; meglio: come la pietra (una), la pietra del sepolcro che quando cade non si alza più.

11.

Da questo rovinio di censure, però, Cortese non derivò mai l’apologia delle teorizzazioni liberistiche. Se così fosse stato, del resto, la stessa eguaglianza delle opportunità sarebbe scapitata alquanto nella sua considerazione. Quale eguaglianza in una organizzazione che rattrappisce le funzioni statali e che le circoscrive al solo mantenimento dell’ordine giuridico? Ma non di questo soltanto si trattava. C’era qualcosa di più. C’era il convincimento che lo Stato-minimo, lo Stato che si astiene da ogni intervento nella vita economica, c’era che questo Stato, nelle situazioni così e così determinate dell’Italia del tempo riusciva per Cortese foriero di sciagure gravi quasi quanto quelle cagionate dal Moloch comunista. E come? Affrancare l’economia dai vincoli e dagli impedimenti? E sciolta da qualunque legame, consegnarla di poi all’iniziativa dei singoli? Ma quali singoli? Quali? Gli operai che al Nord prosperavano all’ombra del monopolio e che dal monopolio avevano risparmiata la necessità di essere competitivi quanto gli altri, magari quanto i cafoni del Sud che, di fatto, pagavano a loro spese i più alti salari corrisposti nelle regioni ricche? O forse gli imprenditori, quelli con la tuba e la finanziera che erano lì sempre pronti ad infiammarsi per i loro interessi, purché – beninteso – fossero i politici a proteggerli quegli interessi e sempre i politici (debitamente ripagati, per carità) li sottraessero all’insidia di quella cosa noiosa e fastidiosissima che era la concorrenza altrui? A questa borghesia piccina e infingarda Cortese non risparmiò nulla; nulla le lesinò, neppure l’amaro di certe apostrofi che avrebbero lasciato il segno se solo fossero cadute su uomini degni e che invece scivolavano tranquille sul disonore di chi – parole di Cortese – da tempo aveva “rinunciato ai suoi compiti, che sono quelli di custodire con severa coscienza un giudizioso amore per la libertà e di difendere con coraggio le proprie ragioni di vita; una pigra borghesia, dunque, sempre in attesa di chi ne protegga i beni materiali, sempre pronta a fremere a fior di pelle per tutti i miti, e di cui la retorica e la irragionevolezza sono ormai diventati gli attributi abituali” (35).

E’ chiaro che in queste circostanze, dove nulla c’era che le categorie economiche si risparmiavano quando sentivano minacciata l’aiuola delle loro convenienze; nulla, nemmeno gli atti che s’appartengono alla degradazione dei bruti, è chiaro, dicevamo, che in queste circostanze e con uomini così induriti dal calcolo immediato, è chiaro che Cortese dovesse paventare come una calamità l’istinto del tornaconto individuale (poco importa ora se ricercato dalle oligarchie operaie o dagli imprenditori). Di qui l’esigenza, vivissima in lui, che a contenere e a guidare questo tornaconto intervenissero solide barriere giuridiche. Quelle stesse barriere che, poi, la mutevole disponibilità delle risorse materiali, le innovazioni tecnologiche e – soprattutto – i gusti sempre cangianti dei consumatori avrebbero indotto ad innalzare e ad abbassare continuamente, a spostare e a sostituire senza posa. Sulla libertà economica occorreva dunque vigilare indefessamente; la libertà, insomma, andava programmata. Proprio così: programmata. Ma quante differenze con la programmazione comunista! Sol che si spigoli sotto la superficie di questa comune parola (programmazione, appunto) balzano subito in rilievo le specificità della prima e l’inassimilabilità alla seconda. Tanto inassimilabile che dove i liberali promuovono la programmazione, lì – a rigor di termini – i comunisti assecondano la pianificazione. E non sono affatto lemmi equipollenti che tornano a dire la medesima cosa. Anche qui, come già per il termine “democrazia”, anche qui l’abito analitico e il vigore della scomposizione muoveva Cortese a dissipare ogni mezz’ombra ambigua, ogni ibrida mescolanza e a tracciare una chiara separazione tra le due realtà che né si turbano né si contaminano a vicenda. E come sempre capita quando c’è di mezzo la pulizia delle parole, si sente subito che Cortese è sulla sua scena dove si lascia seguire di gusto per un buon tratto. Facciamolo parlare, dunque: una cosa – avvertiva – è la programmazione che fornisce “agli operatori economici – privati e pubblici [anche pubblici, si badi] – un quadro orientativo ricco di ben studiate e coordinate informazioni, previsioni e sollecitazioni, con una coerente indicazione di obiettivi; essa serve anche di guida al parlamento e alla pubblica amministrazione affinché i rispettivi provvedimenti obbediscano ad una visione organica dello sviluppo economico e dei fini di interesse generale”. Altra cosa invece è la “pianificazione vincolante, che [pretende] di irreggimentare in rigide prescrizioni i complessi fenomeni economici, abolendo la libertà di scelta dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori.” (36). Nell’un caso le attività economiche vengono coordinate per mezzo di un complesso di norme impersonali, all’interno delle quali, poi, i rapporti tra gli individui e i gruppi si stabiliscono, se si stabiliscono, spontaneamente e senza costrizione; nell’altro caso invece vengono prescritte in maniera precisa, puntuale e minuziosa tutte le azioni alle quali ciascuno dovrà attendere sotto pena di sanzione. Da un lato la “cornice” che disegna soltanto i confini oltre i quali non si può andare; dall’altro un quadro intero dipinto a tutto braccio. Lì si provvede con lo schema della norma generale (la “cornice” di Einaudi); qui si procede a suon di decreti, dove per decreto è da intendere il provvedimento particolare allestito in qualche ufficio tecnico. Ecco: l’ufficio tecnico. Per questo, anche per questo, spiegava Cortese, il piano dei comunisti finisce per risolversi in “una specie di tabù indiscutibile consacrato dalla fede nei tecnici, per modo che l’errore dei tecnici diventerebbe il dato incorreggibile innanzi al quale si pretenderebbe di piegare con rovinosa coazione la realtà economica” (382). E poi, con la grazia delle sue increspature ironiche, aggiungeva: “Un presidente del Consiglio, non italiano, ha detto di recente che vi sono tre modi per andare in rovina: il gioco, il più rapido; le donne, il più piacevole; i tecnici, il più sicuro.” (37).

12.

Tutto ciò fu detto, ripetuto e siglato ieri. Ieri non oggi. Oggi, spezzato l’incantesimo, è facile maramaldeggiare con i devoti di questa (perniciosa) utopia. Incomparabilmente più difficile ieri, quando molti, troppi, si concedevano al comunismo quasi con il trasporto di una primavera interiore. Naturale, dunque, che le parole di Cortese riuscissero moleste a molte orecchie che né vollero né seppero cogliere in esse altra eco che quella di una lugubre facezia.

Ma per la verità neppure altrove egli raccolse gran fama; non solo i “sinistri” ma anche “i destri” lo ebbero in dispetto, e questi forse più ancora di quelli perché, dopo averlo giudicato dei loro, dovettero soffrire il cruccio del disinganno quando videro chiaro cos’altro c’era nella programmazione di Cortese. E cosa c’era? C’era la tutela della concorrenza e la salvaguardia del libero mercato tanto dai maneggi protezionistici quanto dalle soperchierie del monopolio. In questo senso fa spicco un editoriale del 1949 – “Opere del regime” – dove Cortese partiva in arme e battaglie contro il dazio del 150 per 100 posto dal governo sul valore delle automobili e delle radio nonché sul prezzo dei prodotti chimici, metallurgici e meccanici. Sicché – spiegava – d’ora innanzi “il cittadino italiano, se vorrà comprare una automobile proveniente dall’estero, il cui prezzo, compreso le spese di nolo, ammonti, per esempio, a 600 mila lire, dovrà pagarne altre 900 mila per dazio di importazione, il che consentirebbe al fabbricante italiano di vendere per più di un milione quello stesso tipo di automobile che il consumatore avrebbe potuto comprare per 600 mila lire”. Quali le conseguenze? Lasciamogli ancora la parola, ed è parola asciutta che non leva al cielo biblici lamenti ma che pure sentiamo fremere per l’ingiustizia patita (e denunciata). “E così – commentava – democristianamente benedetta da questo gagliardo protezionismo statale, che danneggia particolarmente noi meridionali … l’industria italiana si guarderà bene dal rinnovare gli impianti, dall’adoperarsi, con nuovi investimenti e con sacrificio di utili, per mettersi in condizione di produrre in modo da potere affrontare la concorrenza internazionale, trovando più vantaggioso il sistema d’imporre al mercato interno prezzi alti, garantiti dallo Stato con la protezione delle barriere doganali che impediscono l’ingresso delle merci straniere.”. E proseguendo: “In sostanza è il consumatore che ne subisce i danni: ogni giorno egli paga ‘un di più’ ai grossi industriali e alle concentrazioni monopolistiche: E coloro che non possono pagare questo di più (cioè le classi meno abbienti) sono costrette ad abbassare il loro tenore di vita.” (38).

Da qui l’esigenza tipicamente liberale – dei liberali senza tuba, questa volta – di qui l’esigenza liberale che lo Stato non disarmi e che anzi si avanzi sulla sfera economica con provvedimenti congrui col gioco della catallassi. “Se un intervento dello Stato è da invocarsi ai fini della produzione – scriveva Cortese – è proprio quello diretto a stimolare l’adeguamento degli impianti industriali alle esigenze moderne della produzione internazionale. Coi dazi protettivi si ottiene precisamente l’opposto”. “La verità – terminava corrusco – è che gli industriali preferiscono il protezionismo doganale alla dura vita della concorrenza e vogliono tirare avanti realizzando utili con impianti antiquati”. (39).

Parole dirette, come si vede, non arrotondate nei giri della diplomazia e che lasciano ammirati per la franca immediatezza degli argomenti; ma che proprio per questo, per questo loro carattere certo e timbrato, proprio per questo finivano per irrigidire anche la più mansueta della sensibilità. Figurarsi poi quale sferzata doveva riceverne la suscettibilità dei capitani d’industria, da sempre avvezzi a tirare una, due, tre mani di vernice d’oro sui loro interessi di gruppo e a rivenderli quindi come altrettanti benefici collettivi. Tanto più che, come da antico costume, Cortese non faceva planare le sue denunce nel limbo delle querimonie sterili, e sterili perché inconcludenti. Qui la conclusione c’era, eccome se c’era! E, combinazione, cadeva di volo dagli assunti stessi del magistero liberale che se ha un titolo da spendere nella considerazione degli umani è precisamente qui, nella lotta senza remissione e nell’opposizione inconciliata al monopolio, a qualunque tipo di monopolio; politico certo, ma anche (e ancor prima) ai monopoli economici, posto – come insegnava Cortese – che “essi incidono anche sulla vita politica, perché le grandi concentrazioni di poteri economici tendono, per ovvie ragioni, specialmente in un regime protezionistico … ad interferire sul potere politico, se non addirittura a controllarlo” (40).

13.

Allora: quale la soluzione per scongiurare tutto ciò? Come corazzarsi contro il micidiale tridente che infilza il regime di monopolio e che con la prima punta forza i consumatori a pagare di più; con la seconda punta li costringe a comprare beni e prodotti poco pregiati (perché lavorati da impianti obsoleti); e che con l’ultima punta trafigge finanche i loro diritti di libertà (evidentemente ridotti a lustra ingannevole quando l’economico e il politico si fondono e confondono tra loro). Quale dunque il rimedio contro questa triplice vessazione? Ecco le parole esatte di Cortese: quando il monopolio “è l’artificiale risultato d’una concentrazione e d’una esclusività che danneggiano il consumatore perché gli impongono prezzi manovrati e determinati prodotti, a vantaggio d’una combinazione capitalistica, [esso] va preventivamente e repressivamente combattuto”. Invece, “quando la situazione monopolistica si presenta utile per il consumatore perché si traduce in una economia di costi, allora il monopolio va mantenuto e nazionalizzato nell’interesse della collettività” (41). Proprio così: “nazionalizzato”. E non si pigli scandalo da tanto ardire; perché, poi, non di ardimento si tratta, se mai di sviluppo coerente e conseguente di un principio – quello della sovranità del consumatore – dal cui fermento tanti interpreti liberali erano già stati svegliati per tempo alla polemica feroce e quasi iraconda contro i monopoli. I quali monopoli, nel loro pensiero, andavano depressi con la riforma delle leggi quando per l’appunto le leggi (con i divieti alla costruzione di nuovi impianti, con i dazi doganali, con i contingentamenti) favoriscono la formazione di questi “colossi con i piedi di argilla” come li aveva battezzati Einaudi, che solo grazie ai puntelli artificiali del legislatore restano in piedi; e che invece venivano dislocati tra gli enti statali quando originavano non dalla legge ma dalle necessità economiche stesse – si pensi alle ferrovie -, quelle stesse necessità economiche che avrebbero potuto anche suggerire di mantenerli in vita, purché nella sfera pubblica e sotto il controllo o la direzione dello Stato (come appunto negli auspici di Guido Cortese e benché – come si dirà tra breve – egli sistemasse le cose alquanto diversamente nell’emendamento del ‘57). “Il che dimostra – sono le sue parole di riepilogo – fino a qual punto le esigenze reali del liberalismo nella società moderna conducano lontano dal ‘laisser faire’” (42).

Conclusione, questa, che deve essere fermata con tre punti esclamativi, ad uso dei concitati neofiti del verbo liberistico i quali dimenticano che – se non sempre, certo molto spesso – solo mediante l’intervento pubblico si possono prosciugare le fonti delle più clamorose ingiustizie, solo se lo Stato distribuisce più equamente i costi della dinamica economica, solo allora quel senso indicibile di rifacimento della vita può sorridere a tutti e affacciarsi su qualunque territorio della collettività, ivi incluso quello delle regioni più disagiate. Ecco perché Cortese insisteva su di un punto, e vi batteva sopra con la forza tranquilla che gli veniva dalla certezza delle sue acquisizioni: il Mezzogiorno – ripeteva – aveva bisogno “di un intervento coerente, continuativo, risoluto”.

14.

Fu in questa temperie e riscaldato da tali convincimenti che nel luglio del 1957 nacque il famoso “emendamento Cortese” quello che destinava al Sud il 40% degli investimenti delle industrie a partecipazione statale. L’emendamento raccolse sotto le sue bandiere anche il consenso delle sinistre, e tanto bastò perché molti vi travedessero bagliori di simpatie dirigistiche; di più: poco mancò che il suo patrocinatore, già inviso a tanti padroni del vapore, poco mancò che il nome di Cortese non cadesse atterrato nella fangaia degli umori e (dei furori) bolscevichi. Dimenticando così, intanto, che quella misura spremeva i succhi più autentici della lezione einaudiana, per nulla ostile – come s’è visto – ad una dilatazione delle prerogative dello Stato (e non risulta che Luigi Einaudi fosse precisamente il manutengolo di Stalin); e poi che Cortese aveva corazzato il suo emendamento di due rimedi contro ogni scivolamento, vorremmo dire, “collettivistico”: in primo luogo, la convinzione che, anche così, anche con l’impegno del 40%, non dovesse aumentare la partecipazione azionaria dello Stato, talché, ad esempio, le aziende dell’IRI – nella precisazione di Cortese – avrebbero continuato ad “essere gestite da enti autonomi configurati secondo le norme del diritto privato” (43); e poi, assicurata che fosse la natura comunque privatistica delle aziende partecipate dallo Stato, bisognava che esse agissero sul mercato in condizioni di perfetta parità con le imprese private: “la parità delle condizioni di concorrenza – chiariva Cortese – deve essere piena su ogni piano, da quello tributario a quello delle possibilità di attingere al mercato finanziario”(44). Che era un modo, poi, di rimanere arpionato sempre lì, al principio della concorrenza; solo, rinfrescato da norme che dovevano valere per tutti, e quindi non solo per i privati ma anche per il pubblico, ogni qual volta il pubblico fosse intervenuto nel mercato e avesse preso le vesti dell’operatore economico.

Era insomma il suggello della “coesistenza competitiva” (45), formula che Cortese aveva lanciato in un fondo di qualche mese addietro (e precisamente ne “Il programma”, 29 maggio ’57) dove era anticipato in rapido scorcio tutto quello che egli avrebbe consegnato al suo emendamento. Poi…

Poi, due mesi dopo, “Il Giornale” chiuse. Chiuse sotto l’urto di difficoltà finanziarie che non si riuscì a fronteggiare. Diciamo meglio: che non si vollero fronteggiare. O più precisamente ancora: che non si vollero fronteggiare per evitare lo scotto che ne sarebbe derivato. Il fatto è che in quel frangente Guido Cortese era titolare del dicastero dell’Industria, alle cui porte si assiepavano i più scaltriti, i più navigati fra gli industriali e i finanzieri dell’epoca; e da questo sciame di armeggioni più d’uno si avanzò ad offrirgli il salvataggio del “Giornale”. Sarebbe bastato un battito delle ciglia, un fugace cenno di intesa, una rapida stretta di mano, sarebbe bastato poco, un’inezia, tanto sarebbe bastato perchè una delle voci più limpide della cultura meridionale non dovesse tacersi per sempre. Bastava poco, dunque; solo occorreva capitolare alla cupidigia degli egoismi e a richieste che non si combinavano con l’interesse generale (o comunque con quello che Cortese teneva per interesse generale). E la risposta, non rallentata dall’aspettativa dell’accomodamento, cadde giù fulminea da un uomo che aveva profuso ogni tesoro di coerenza per rendere incontaminata la propria moralità.

“Il Giornale” fu in edicola per l’ultima volta il 27 luglio del 1957.

Altri tempi! si dirà. Sì, certo: altri tempi. Rimane il rammarico di quanto avrebbe potuto essere e non fu. Ma insieme col rammarico, resta anche il conforto di un esempio che ci può essere d’aiuto, specie quando per la volgarità trionfante sentiamo che non reggeremmo se non ci rinfrancassimo alla memoria di uomini come Cortese coi quali è bello sentirsi conciliati. E’ bello perché – come diceva Camus – lì e non altrove “un cuore fiero ritrova la sua armonia”.

Gaetano Pecora

Un ringraziamento particolare – particolarmente affettuoso – va a Gerarda di Matteo, a Giuseppe Monno e a Noemi Onori .

Senza il loro aiuto, questo libro non sarebbe stato pubblicato.

15Note

- Si deve a Giovanna Annunziata una intelligente e assai scrupolosa ricostruzione delle vicende che scandirono l’avventura de “Il Giornale”. Il rimando è a Il ritorno alla libertà. Memoria e storia de “Il Giornale”. Napoli 1944-1957, Alfredo Guida editore, Napoli 1998.

- G. Pansini, Il Busto di Guido Cortese in Tribunale, ora in “Quaderni della Fondazione Guido e Roberto Cortese”, Napoli 2008, p.17.

3) G. Cortese, Le vette, ne “Il Giornale”, 1945, n.236, anno II.

4) Ibid.

5) G. Cortese, Analisi spettrale, ne “Il Giornale”, 1945, n.III, anno II.

6) G. Cortese, Il tetto, ne “Il Giornale”, 1950, n. 52, anno VII.

7) G. Cortese, Guerra di movimento, ne “Il Giornale”, 1945, n.152, anno II.

8) G. Cortese, Noi, anticonservatori, ne “Il Giornale”, 1945, n.72, anno II.

9) Ibid.

10) Ibid.

11) Ibid.

12) G. Cortese, Napoli: i suoi problemi e il suo avvenire, ora in A. Cortese Ardias, Un liberale moderno, Guido Cortese, Mondatori, Milano 1967, p. 393.

13) G. Cortese, Il monopolio delle riforme, ne “Il Giornale”, 1944, n.77, anno I.

14) G. Cortese, Ebbrezza elettorale, ne “Il Giornale”, 1947, n.248, anno IV.

15) G. Cortese, Libertà di uccidere, ne “Il Giornale”, 1946, n.75, anno III.

16) G. Cortese, Congresso nazionale, ne “Il Giornale”, 1950, n.263, anno VII

17) G. Cortese, Per cambiare governo non occorre la rivoluzione, ne “Il Giornale”, 1952, n.112, anno IX.

18) Il rimando è a Comunisti o democristiani?, ne “Il Giornale”, 1949, n.255, anno VI

19) G. Cortese, Liberazione, ne “Il Giornale”, 1945, n.106, anno II.

20) G. Cortese, Nostalgia del gregge, ne “Il Giornale” 1946, n.232, anno III.

21) A questa condizione, che cioè nessuno impedisca ai liberali di dare libero corso alle loro idee, a questa condizione nulla c’è, nemmeno la teoria più irriducilmente liberticida, nulla c’è che giustifichi la mordacchia della censura o il bavaglio dei gendarmi per gli altri, a cominciare da coloro che sono radicalmente e completamente “altri” dai liberali. “Il liberalismo – scriveva Ortega y Gasset in una pagina che non a caso venne ripresa da Cortese – il liberalismo è la suprema generosità; è il diritto che la maggioranza concede alle minoranze ed è, pertanto, il più nobile appello che abbia risuonato nel mondo. Esso proclama la decisione di convivere con il nemico” (La ribellione delle masse, Il Mulino, Bologna 1974, pp.69-70). E convivere col nemico – precisava Cortese – “significa per la maggioranza non già sopraffarlo, ma difendersi ogni giorno per non essere sopraffatti” (Convivere col nemico, 1950, n.37, anno VII). Né aggressori, né vittime, dunque; né l’una né l’altra veste si conviene ai liberali, il cui compito, invece, “è di difendere la libertà senza misure che offendono la libertà; di salvare la democrazia senza fare ricorso a mezzi che violino i principi democratici” (ibid). Il punto è sempre il medesimo e non cambia mai: proprio perché è una fede, il liberalismo perde la sua anima quando per sopravvivere rinnega le ragioni stesse della propria vita. E dunque? E dunque – come scriveva Cortese – non esistono fini, fosse pure la difesa dell’ordine liberale, “non esistono fini che giustifichino mezzi illegali” (D.C. contro M.S.I, ne “Il Giornale”, 1950, n.271, anno VII). E poi, con una formula che non dovrebbe cadere mai dal nostro animo: “Le mani lorde di sangue rimangono macchiate anche se altre mani lo sono del pari” (Una sentenza, ne “Il Giornale”, 1949, n.44, anno VI). Di qui la difesa ferma e intransigente dei diritti di tutti, compresi quelli dei fascisti e dei comunisti, ogni qual volta capitava che tali diritti fossero sacrificati sull’altare di quel vorace e sanguinario nume che è la “necessità politica”. “La democrazia – concludeva Cortese – non si difende ricorrendo all’anti-democrazia, cioè perdendo o contaminando la propria bandiera” (I molli e i duri, ne “Il Giornale”, 1950, n.283, anno VII). Parole che prendono suono di monito; soprattutto oggi che per combattere i (nuovi) mostri si è tentati di diventare mostruosi a nostra volta.

22) G. Cortese, Nostalgia del gregge, cit.

23) G. Cortese, L’ora dell’Italia, ne “Il Giornale”, 1948, n.89, anno V

24) cit. da G. Le Bon, Psicologia del socialismo, M&B publishing, Milano 1999, p.43.

25) G. Cortese, Nostalgia del gregge, cit.

26) Sarà perché il male non finisce mai di aggravarsi nel peggio, sarà perché quasi sempre il trascorrere degli anni addolcisce la memoria delle esperienze passate, sarà per questo e altro ancora, certo è che oggi la sensibilità di molti, compresi molti che si dicono liberali, trepida e quasi prorompe in slanci di commozione al ricordo dell’egemonia democristiana degli anni ’50. Dimenticando così quale infilzata di censure essa cavasse dall’animo di quanti quell’egemonia sperimentarono in “presa diretta”, giorno per giorno, e pur senza piegare al totalitarismo rosso non riuscirono mai docili al sistema clerocratico della D.C. Primo tra essi Guido Cortese di cui varrà bene ricordare come in rapida silloge alcuni giudizi coi quali fiammeggiò dalle colonne del “Giornale”. Siamo nel 1949: la Democrazia Cristiana – scriveva – ha una naturale tendenza a trasformarsi in regime: tendenza che le deriva dalla sua stessa concezione fideistica, extrapolitica, che è concezione totale e confessionale di regime di vita, e dalla spinta dei suoi uomini che tendono all’accaparramento illimitato dei posti di comando e delle posizioni di lucro e di privilegio dimostrando in ogni campo una possente voracità” (Le vie del regime, ne “Il Giornale”, 1949, n.270, anno VI). E più avanti: “Da trenta anni e più – trenta anni disastrosi – noi non siamo governati da concezioni liberali; e perfino ora vigono ancora concezioni e principi che non sono liberali ma sono residui di fascismo corporativistico, frammenti di dirigismo più o meno socialista e abbozzi di neo-corporativismo e di paternalismo statale democristiano” (“Resurrezione”, ne “Il Giornale”, 1949, n.155, anno VI). Quindi, calcando sul punto: i democristiani “sono affetti dal terribile male del corporativismo con complicazioni di paternalismo statale” (Ibid.). E poi, lasciando l’aspetto economico e venendo alla fisionomia politico-ideale: “non credo affatto che la Democrazia Cristiana sia un partito laico” (“Un nascituro”, ne “Il Giornale”, 1949, n.126, anno VI); e giù poi con una sentenza che è come una rasoiata: la democrazia cristiana è “notevolmente intrisa di spirito fascistico” (“Riesumazioni littorie”, ne “Il Giornale”, 1950, n.213, anno VII). E sì che Cortese non concesse mai nulla alla frenesia tribunizia, sempre conservando il gusto della misura e dell’eleganza, anche nelle tumultuare delle polemiche più accese! Facile, dunque, immaginare quanto incongruo coi suoi ideali dovesse stimare il sistema che si andava consolidando nell’Italia Repubblicana dove tutto era ridotto “alla contrapposizione fra la mistica comunista ispirata da Mosca e la mistica cattolica ispirata dal Vaticano”. No, concludeva Cortese: la vita politica italiana “non potrà ritornare alle regole d’una armoniosa e feconda fisiologia se non ristabilendosi quel dialogo ‘politico’ nel condiviso rispetto del metodo democratico, fra il liberalismo e il socialismo” (“Anomalie”, 1948, n.100, anno V). Parole presaghe nelle quali, ahimé!, c’è la spiegazione di tante nostre storture, ivi incluse quelle dei tempi presenti.

27) G. Cortese, Pietra su pietra, ne “Il Giornale”, 1953, n.274, anno X

28) G. Cortese, Orizzonti, ne “Il Giornale”, 1946, n.101, anno III

29) G. Cortese, Il monopolio delle riforme, ne “Il Giornale”, n.77, 1944, anno I

30) cit. da A.Cortese Ardias, Un liberale moderno, Guido Cortese, cit., p. 72

31) G. Cortese, L’alternativa liberale, ora in Concretezza liberale per il mezzogiorno, Sansoni, Firenze 1975, p.228

32) cit. da A. Cortese Ardias, Un liberale moderno, Guido Cortese, cit., p.41

33) G.Cortese, L’ora dell’Italia, ne “Il Giornale”, 1948, n.89, anno V

34) G. Cortese, L’abisso, ne “Il Giornale”, n.284, anno IX

35) G. Cortese, Patriottismi malati, ne “Il Giornale”, n.83, anno VII

36) G. Cortese, L’alternativa liberale, cit., p. 220

37) Ibid.

38) G. Cortese, Opere del regime, ne “Il Giornale”, 1949, n.98, anno VI

39) Ibid.

40) G.Cortese, Brusadelli e compagni, ne “Il Giornale”, 1948, n.255, anno V

41) Ibid.

42) Ibid.

43) G.Cortese, La politica dei liberali, ora in Concretezza liberale per il mezzogiorno, cit., p. 49

44) Ibid.

45) G. Cortese, Il programma, ne “Il Giornale”, n. 127, anno XIV