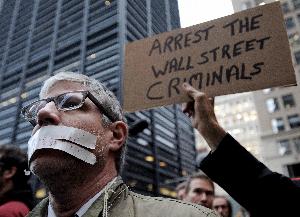

Il fenomeno non è nuovo. Affonda le sue radici nella celeberrima protesta di Seattle (1999), quando per la prima volta si parlò di un “popolo” trasversale rispetto alle tradizionali distinzioni politiche nonché assolutamente refrattario all’idea di farsi partito. I cortei di Seattle ricordarono ad un mondo che stava raggiungendo l’apice della rivoluzione tecnologica ed era in procinto di vivere la sua breve ma intensa liaison con la New Economy che, oltre il muro invisibile dell’egoismo, esisteva ancora una realtà parallela fatta di storie di quotidiana emarginazione, povertà estrema, sfruttamento. Proprio allora, all’alba del Terzo Millennio, mentre la Civiltà Occidentale moderna celebrava la sua supremazia economica ed ideologica, si alzò una voce inequivocabile che esprimeva molto più di un semplice disagio. A Seattle si ripropose il rifiuto verso un modello standardizzato di vita e di rapporti sociali. Cosa clamorosa (ma molto eloquente) è che questo fenomeno sia esploso a dieci anni esatti dalla caduta del Muro di Berlino: la soluzione comunista era definitivamente tramontata nell’89, tuttavia gli Anni Novanta non si sono rivelati in grado di rispondere in modo adeguato al problema sociale. Le contestazioni di Seattle, allora, chiudono un decennio trionfale per il modello liberaldemocratico, che col crollo del Socialismo Reale si era trovato improvvisamente il campo sgombro da qualsiasi alternativa politica capace di contraddirlo. Dieci anni di utopia iperpositivista, in cui ci si era illusi che l’avvento di internet e degli altri media avrebbe potuto cambiare il mondo in meglio, facilitando le comunicazioni da un angolo all’altro del pianeta e creando così una democrazia della parola in cui ognuno avrebbe potuto esprimere la sua opinione. Dieci anni in cui si è pensato ad uno sviluppo economico progressivo ed illimitato, fondato non più sulla materia prima ma sulla finanza creativa, sulle cartolarizzazioni esponenziali, sulla speculazione borsistica. Negli anni fatui della New Economy ci si sarebbe poi illusi di poter creare un’economia tutta basata su titoli di società che operano nel settore del Terziario Avanzato, il cui valore raggiungeva cifre spropositate rispetto ad una sostanza (leggi: patrimonio sociale) assolutamente risibile. È l’utopia dello sviluppo esponenziale positivista, che si ripropone ciclicamente perché endemico nel concetto stesso di Capitalismo. Se in piena Rivoluzione Industriale Karl Marx si sdegnava delle macroscopiche ingiustizie sociali che lo sviluppo di quegli anni accresceva col beneplacito del Liberalismo e del suo laissez-faire, in tempo di Rivoluzione Tecnologica è il Popolo di Seattle ad aver riempito le piazze manifestando un’insoddisfazione profonda verso questo stato di cose. Con esiti, a dire la verità, assai più inconcludenti rispetto a quelli raggiunti dal filosofo tedesco. Se il padre della più grande utopia moderna aveva infatti indicato nelle pagine del “Manifesto” e del “Capitale” una strada per porre fine al sistema borghese, il Movimento contemporaneo risulta invece senza dubbio più colorato ed accattivante del vecchio filosofo di Treviri, ma nello stesso tempo anche molto più fumoso. Dopo più di dieci anni dall’esplosione del fenomeno, se dovessi indicare i punti di un programma alternativo e preciso proposto dai No-global per cambiare il mondo, non saprei farlo: non l’ho capito ancora. O, forse, non c’è. Ad onor del vero, le proposte non mancano nei vari pamphlet in circolazione: ma, a ben vedere, o si tratta di tautologiche declamazioni di idealismi privi di concretezza, o di soluzioni di respiro troppo corto per poter salvare il Pianeta. A conti fatti, quanto ad effetti pratici, proclamare ai quattro venti la guerra alla Globalizzazione equivale né più né meno ad aprire un negozio equo e solidale: non serve a niente. Non altera gli equilibri (?) di ampio respiro: il primo gesto si esaurisce in puro flatus vocis, il secondo è un’opera meritevolissima ma destinata a rimanere una goccia in un mare troppo grande. Nel corso degli Anni Duemila il Movimento ha vissuto una fase di trasformazione silenziosa e finanche di apparente stasi, per poi riemergere in maniera forte nella protesta dei giorni nostri: quella degli Indignados. La scintilla è scattata in Grecia (prima ancora che in Spagna), ma il contesto è assolutamente globale: quello della grande Crisi finanziaria che deprime le economie occidentali da ormai diversi anni. La protesta degli Indignati si pone nel solco di quella No-global, ma se vogliamo è ancor più vaga e confusa. Tra di loro ci sono senza dubbio gli esponenti dei Centri Sociali, così come i famigerati Black Block: ma c’è anche tanta gente comune che di consapevolezza politica magari ne ha poca, se ne frega del problema-Globalizzazione, ma si guarda nel portafogli ed intuisce di essere più povera di dieci anni fa. Il malessere sociale determinato dalla Crisi, i crack finanziari, i Governi costretti a tagliare sui Servizi Sociali, l’inflazione che ha drammaticamente svilito il potere di acquisto di un salario: sono cose molto più tangibili dei grandi temi sociali che il Popolo di Seattle aveva a cuore nel 1999. E tuttavia, le due proteste sono frutto delle stesso risentimento verso un mondo liberal-liberista ormai in mano alle grandi Banche, agli speculatori di Borsa, alle Governances tecnico-economiche che non rispondono a nessun principio di sovranità (tantomeno democratica), tuttavia gestiscono il mondo. FMI, WTO, BCE, FED, Commissione Europea (e chi più ne ha più ne metta!) sono i veri autori delle grandi scelte che sorreggono questo pianeta: il primato della Politica è svanito sotto i colpi delle raccomandazioni, delle direttive e persino delle valutazioni di rating, effettuate da società assolutamente private ma dotate dell’immenso potere di far traballare il bilancio di uno Stato. Questa è l’Economia Capitalista e Finanziaria moderna: una ragnatela invisibile che imbriglia la sovranità stessa degli Stati tradizionali, sempre più svuotati di autorità e sempre più meri esecutori di decisioni prese dall’alto (con meccanismi poco chiari e con responsabilità assolutamente indefinite). Lo Stato Minimo forse si sarà finalmente incarnato, ma gli effetti del Governo dell’Economia è sotto gli occhi di tutti. E allora è giusto indignarsi davanti a banche che frodano i risparmiatori consigliando bond marci senza risponderne in Tribunale. È giusto protestare, se la propria piccola impresa di famiglia viene lasciata in balia del fallimento mentre le grandi banche (responsabili della crisi) sono puntualmente salvate con soldi pubblici (cosa molto diseducativa: tu banca puoi fare tutto ciò che vuoi, tanto alla fine paga Pantalone…). È giusto gridare contro le Borse che hanno creato moneta virtuale, illudendoci di una ricchezza che non c’è mai stata. È giusto contestare il sistema capitalistico, fondato sull’insano postulato che ci si può indebitare all’infinito se si vuol fare soldi… Sì, gli Indignati hanno pienamente ragione, ed io condivido pienamente il loro astio verso questa società così materialista e ossessionata dal denaro. Hanno perfettamente ragione quando individuano nella Finanza il mostro che sta divorando avidamente le nostre ricchezze. C’è da sdegnarsi per un’economia di cartone e per gli avventurieri delle Borse che accumulano miliardi senza far nulla. Tutto giusto. Solo che, per le strade di Atene, di Madrid o di Roma, la soluzione alternativa non si è vista. E, da questo punto di vista, a spaventare non sono tanto le violenze di piazza ma l’assoluta carenza di idee. I manifestanti ripetono tutti gli stessi slogan e le stesse tre o quattro idee, senza alcuna originalità ed in modo assolutamente standardizzato. Viene allora un dubbio atroce: che siano anche gli Indignados un fenomeno del mondo globalizzato e niente più? Che la protesta partita da Piazza Syntagma e approdata a Via Merulana sia anch’essa un grande stereotipo postmoderno, una farsa globale senza contenuti fondata solo sull’apparenza? Certo, la protesta ha il suo involucro: ragioni – come abbiamo visto – condivisibili e sensate. Ma il contenuto? Che la protesta sia in realtà l’altra faccia della stessa medaglia, l’alter ego della stessa Modernità vuota e conformista, è molto più di una semplice impressione. Non si può aspirare ad un Mondo “altro” senza rinunciare – anche a malincuore – a tutto ciò che questo Mondo liberaldemocratico, capitalista e moderno ha posto come “must”. Non si può attaccare le multinazionali la mattina per foraggiarle la sera, sedotti dalla smania di consumo. Non ci si può illudere di combattere la Finanza globale con l’i-Phone nella tasca: se contestazione dev’essere, dev’essere coerente. La protesta ricaverebbe molto di più rinunciando alle “comode rate” che periodicamente c’inducono a comprare a debito l’ultimo ritrovato tecnologico (di cui non abbiamo in realtà alcun bisogno reale) che non organizzando cortei vistosi e numerosi, ma inconcludenti. I manifestanti protestano rivendicando un benessere a cui si erano abituati e che oggi sembra improvvisamente svanire… Ma c’è da temere seriamente che quello standard a cui ci hanno educato gli Anni Novanta sia stato solo un’effimera illusione, una bolla di sapone scoppiata di fronte ad una drammatica realtà: il postulato positivista del progresso economico di lungo periodo è privo di fondamenti sia scientifici che empirici (basterebbe guardare la Storia con occhio un po’ più lungimirante…) e le risorse del pianete sono limitate. L’Indignazione ha le sue buone ragioni, ma nasconde un vizio d’origine: è un’Indignazione globale. Nata sotto gli auspici di un pensiero standard, essa non può combattere quel mondo di cui è inconsapevolmente frutto ed espressione. Gli Indignati sono, su per giù, come i Pauperisti medievali: contro il Sistema, ma inevitabilmente dentro la sua mentalità. Per cambiare questo mondo servirebbe ben altra consapevolezza. Bisognerebbe capire dove sono le storture di questo Sistema ed avere il coraggio di affrontarle, nonostante possa pesarci molto dover riaccendere il cervello e smettere i comodi panni del consumatore medio teledipendente.

Gustavo Adolfo Nobile Mattei