Introduzione

L’obiettivo del presente lavoro è quello di definire, seppur sinteticamente, le linee evolutive del progressivo processo che ha condotto al declino del Pci e alla genesi di una nuova creatura politica, il Pds. Questa finalità sarà perseguita cercando altresì di evidenziare quei fattori culturali, ideologici, politici ed organizzativi che sono cardini imprescindibili per capire la mutazione valoriale e di contesto che ha generato il suddetto processo di cambiamento. Nel fare ciò, dunque, ci serviremo di alcune interpretazioni, cercando di isolare dei temi “forti”, delle linee guida che ci permetteranno di dipanare con più chiarezza la nostra analisi.

1.1 L’approccio istituzionale e organizzativo

Il primo approccio di cui ci serviremo è un approccio sostanzialmente empirico volto a ricostruire le dinamiche del cambiamento a livello essenzialmente organizzativo. E’ la linea di analisi adottata ad esempio nel suo lavoro da Baccetti (1997), il quale si interroga sulle trasformazioni che hanno interessato l’apparato del Pci e che hanno condotto alla creazione della nuova creatura pidiessina.

L’interesse nei confronti di questa dimensione, peraltro, appare giustificato dallo stesso fatto che è stato il partito medesimo a mantenere un vivo culto per l’organizzazione durante tutta la sua storia. Il passaggio dal Pci al Pds si presenta perciò come uno dei casi più interessanti di trasformazione organizzativa, unico nel panorama dei partiti comunisti occidentali.

Con la svolta di Occhetto del 1989 ebbe avvio quel processo di trasformazione organizzativa che avrebbe portato alla nascita del Pds e che avrebbe chiuso un decennio in cui il Pci era sprofondato inesorabilmente in una posizione di sempre maggiore marginalità nella vita politica italiana.

Dopo il fallimento del compromesso storico, e nonostante le contestuali difficoltà della Democrazia cristiana, i vertici del Pci non seppero trovare nuove idee e nuove strategie, rimanendo testardamente ancorati alla difesa dei capisaldi tradizionali. In questo quadro, il Pci venne travolto dall’ascesa di Bettino Craxi e del Partito socialista. Della crisi in atto era certamente corresponsabile lo stesso Berlinguer che, dopo aver varato la strategia della cosiddetta “alternativa democratica”, non aveva tuttavia mai seriamente affrontato il problema della cultura dell’organizzazione che dominava il partito, né il problema di rinnovare i meccanismi attraverso i quali selezionare i quadri dello stesso. D’altra parte, l’eredità organizzativa lasciata in dote da Togliatti era pesante ed era fortemente intrisa di organicismo e finalismo. Il partito nuovo di integrazione di massa si reggeva rigidamente sul presupposto dell’autoconservazione a ogni costo; questa spasmodica attenzione rivolta al suo interno finì con il determinare l’incapacità di leggere in chiave realistica i cambiamenti che cominciarono a manifestarsi nella società italiana a partire dagli anni Sessanta.

Per la sua stessa natura, il Pci era paralizzato da una sorta di doppiezza ideologica per cui, se da un lato si cercava di prepararsi a governare il sistema per promuoverne un miglioramento, dall’altro vi erano ancora correnti interne che auspicavano una non ben definita rivoluzione socialista e che accettavano con “riserva” la legalità costituzionale. Insomma, il partito era stretto nella morsa della mentalità leninista, attraverso la quale la democrazia era concepita in termini tattici e strumentali, come una mera fase di passaggio per pervenire poi alla rivoluzione proletaria.

La crisi del Pci potrebbe essere letta come una conseguenza, innanzitutto, di un limite culturale, un limite per cui non si riuscì ad andare oltre lo schematismo del partito come rigida e disciplinata struttura autoreferenziale di stile togliattiano; un partito ancora chiuso nei confronti della società e orientato in senso classista; un partito fine, e non mezzo, dell’azione politica.

Con l’ascesa di Occhetto e del nuovo gruppo dirigente a lui legato, per la prima volta si mise in discussione la struttura organizzativa del partito, ritenuta ormai obsoleta per fronteggiare le sfide imposte da una società in profondo mutamento. Ciò che si cominciò a mettere in discussione fu l’autosufficienza dell’organizzazione comunista. Al momento dell’elezione a segretario (21 giugno 1988), Occhetto aveva intorno a sé una schiera di dirigenti pronti a svolgere fino alle estreme conseguenze la revisione ideologica e organizzativa in germe, fino al cambiamento di una forma partito fino ad allora rimasta saldamente immutata. Ovviamente, molto forti erano anche le spinte conservatrici, spinte che avevano egemonizzato fino ad allora la linea del partito e che lo avevano condotto alla crisi degli anni ’80.

La nascita del Pds risale al XX Congresso del Pci, svoltosi a Rimini dal 31 gennaio al 3 febbraio 1991. Ma i segnali di un grande cambiamento si erano avuti sin dal 1987, da quando cioè Achille Occhetto, allora vicesegretario, sostenne con decisione la necessità di introdurre un nuovo sistema di regole, con la disponibilità ad avviare una nuova fase politica per ridiscutere la riforma elettorale e per apportare correttivi al sistema proporzionale, fino a quel momento cavallo di battaglia del Pci. Non solo, ma in quest’ottica, Occhetto dichiarava conclusa la stagione del consociativismo e faceva suo l’auspicio che si potesse approdare ad una nuova dimensione politica contraddistinta dalla pratica della competizione e dell’alternanza. Il blocco politico-istituzionale era quindi il vero problema dell’Italia.

Occhetto era convinto che il Pci, rimanendo perennemente all’opposizione senza poter aspirare al governo del Paese, sarebbe inevitabilmente scivolato sul crinale di una marginalità senza appello nell’alveo della politica italiana. Ma per aspirare al governo era necessario un cambiamento, era necessario cioè slegarsi dai vecchi schemi autoreferenziali del Pci. Solo così sarebbe stato possibile concretizzare davvero la linea berlingueriana dell’alternativa democratica.

Congresso fondamentale fu quello tenuto nel marzo del 1989, il XVIII. Rivoluzionarie le nuove linee programmatiche e culturali: laicizzazione del partito con la proclamazione della democrazia come fine in sé; accettazione dell’economia di mercato; accoglimento delle tematiche dei nuovi movimenti (femminismo, ambientalismo, pacifismo). La cultura del partito si apriva ad un nuovo pensiero politico. La svolta, preparata da tempo, fu resa possibile dalla cancellazione improvvisa dei vincoli internazionali che legavano il Pci, con la caduta repentina dei vari regimi comunisti dell’Europa dell’Est e, infine, con quella, ben più fragorosa, del gigante sovietico, di pochi mesi posteriore alla nascita del Partito democratico della sinistra.

E la svolta ci fu davvero; il cambio del nome e del simbolo non lasciava più dubbi sulla reale volontà di abbandonare l’idea stessa della centralità comunista e del concetto di “superiorità”. Per Occhetto, il movimento operaio non poteva più rimanere isolato, ma avrebbe avuto senso soltanto se fosse stato inserito in un più grande movimento democratico, insieme con altri soggetti della vita sociale.

Le reazioni e i problemi che ne seguirono furono di portata notevole. All’interno del gruppo dirigente lo sconcerto fu grande e le posizioni variegate. L’ala riformista (o ala destra), guidata da Giorgio Napolitano, fu certamente la più compatta nel supportare la scelta del segretario, mentre le componenti berlingueriana di centro e quella di sinistra che faceva capo a Pietro Ingrao si frammentarono in un mosaico di posizioni, ognuna delle quali abbracciava diverse opzioni di fondo. Ostili in tutto e per tutto i cossuttiani. Non a caso, la conseguenza più vistosa sarebbe stata la scissione dei duri e puri che avrebbero dato vita a Rifondazione comunista.

In questo clima si tenne il XIX Congresso, a Bologna, nel marzo del 1990, pochi mesi dopo la storica svolta della Bolognina. Furono presentate tre mozioni: quella maggioritaria di Occhetto; la mozione Angius, sulla quale convergeva la gran parte degli oppositori; la mozione Cossutta, attorno alla quale si coagularono i più intransigenti e dogmatici difensori della tradizione. La base del partito assisteva dunque alla fine della tanto sbandierata unità, uno dei principali capisaldi dell’autorappresentazione comunista.

In realtà, al di là delle aspettative, si assistette ad un processo di trasformazione organizzativa che rimase in larga parte incompiuto. Tra gli obiettivi della prima ora vi era il completo rovesciamento della logica verticistica e centralizzata togliattiana; il nuovo partito doveva costruirsi su base decentrata, autonomistica e regionale. La Direzione nazionale avrebbe avuto il compito di definire le strategie politiche nazionali, ma ampi poteri di direzione politica sarebbero stati garantiti a livello locale. L’intento ultimo era quello di permettere una capacità di interazione con il contesto di riferimento, riuscendo nel contempo a fare proprie spinte e interessi diversi provenienti dal basso. L’obiettivo, ambizioso, prevedeva quindi una sorta di contaminazione culturale e di apertura verso apporti esterni, obiettivo che sarebbe stato anch’esso largamente disatteso.

L’unità di direzione politica di base era individuata non più nella singola sezione di partito, ma nella dimensione comunale, legata a quella provinciale dall’attività delle federazioni. Per la prima volta, inoltre, si cominciò a pensare di usufruire di strutture e di conoscenze specialistiche esterne all’apparato di partito, proprio per uscire dall’autoreferenzialità. Inoltre, lo statuto del nuovo partito prevedeva esplicitamente la presenza di componenti interne (cosa impensabile nel vecchio Pci, almeno alla luce del sole).

Dopo la deflagrazione di Tangentopoli, nella quale rimasero coinvolti anche alcuni esponenti del Pds milanese, Occhetto si recò nuovamente alla sezione della Bolognina, là dove era iniziata la svolta, per promettere che il rinnovamento organizzativo da quel momento sarebbe stato portato a termine davvero. Ma la svolta non ci fu e, per l’ennesima volta, i vertici del partito, divisi da continue beghe interne, mostrarono uno scarsissimo interesse per il problema dell’organizzazione.

All’indomani della sconfitta elettorale nelle politiche del ’94, alla segreteria del partito fu eletto D’Alema. Con lui, la questione del rinnovamento organizzativo fu praticamente congelata e l’ultimo tentativo di rinnovare l’organizzazione rimase quello di Mauro Zani nel 1993, a capo dell’area organizzazione del Pds. In una sua relazione, Zani indicava chiaramente che la via da intraprendere era di ordine confederativo (il Pds doveva agire in sintonia con le forze ambientaliste, laico-riformiste e del cattolicesimo democratico) e proponeva di seguire tre percorsi di rinnovamento: 1) le autonomie regionali di ispirazione federalista; 2) le autonomie di progetto; 3) le relazioni pattizie con associazioni e movimenti.

Il primo percorso prevedeva la possibilità, per le unioni regionali del partito, di procedere sulla strada dell’autonomia statutaria (anche se nell’Assemblea del marzo 1993 si affermava il contrario, definendo il Pds come partito nazionale ed unitario e non come una federazione di autonomi partiti regionali).

La seconda proposta prevedeva la nascita, accanto alle tradizionali sezioni territoriali, di nuove forme organizzative incentrate su specifiche esperienze tematiche e progettuali.

Infine, la proposta delle relazioni pattizie doveva tradursi nella ricerca di un’interazione costruttiva e programmatica tra il partito, le associazioni e le organizzazioni della società civile.

Il terreno dell’organizzazione è un terreno delicato. Come scrive Baccetti (1997, p. 113), la nascita del Pds “deve essere messa in relazione anzitutto con la crisi della forma partito, tenendo presente che il tentativo di superare il Pci sul piano della struttura organizzativa implicava in primo luogo uno sconvolgimento radicale della cultura politica dominante all’interno del partito stesso”.

In effetti, qualsiasi cambiamento strategico non sarebbe stato pensabile senza un cambiamento sostanziale nella struttura organizzativa. Dopo lo strappo di Occhetto, non c’è stata la sufficiente spinta propulsiva in tal senso, e il nuovo partito è rimasto in mezzo al guado. E d’altro canto, era certo difficile aspettarsi che un tale cambiamento venisse con forza promosso da quella classe dirigente che era un prodotto naturale del vecchio apparato e che ne riproduceva ancora la cultura politica organicistica e totalizzante, oltre ai meccanismi di funzionamento autoreferenziali.

Occhetto cercò di attivare un ribaltamento prospettico con la finalità di innescare una trasformazione della struttura del partito allo scopo di rendere quest’ultima una variabile dipendente dall’ambiente, e non una dimensione impermeabile ai fattori di contesto. Tutto ciò però si arenò ben presto, impedendo una reale modificazione della natura organizzativa del Pds rispetto a quella del suo progenitore comunista.

Tutta l’organizzazione del partito continuò ad incontrare notevoli difficoltà nell’ideare e nel mettere in pratica nuove forme e metodi di rapportarsi alla gente e ai nuovi e dinamici settori della società italiana. E questo poteva essere identificato come il retaggio delle difficoltà scontate dal corpo organizzativo del Pci sul piano dell’interazione con l’ambiente esterno proprio in un momento storico, come quello degli anni ’80, in cui sulla scena sociale salivano nuovi protagonisti e laddove la classe operaia perdeva progressivamente la sua centralità politica anche in relazione ad una sua forte riduzione quantitativa, causata dai mutamenti socio-economici innescati dalla società consumistica post-industriale.

Con la nascita del Pds vi è stato inoltre un sistematico processo di riduzione delle unità politiche di base sul territorio, frutto certamente delle restrizioni economiche, ma anche di una scarsa attenzione prestata all’interazione con la base (Rifondazione comunista, per contro, si adoperò subito con lo scopo di organizzare una vasta e diffusa rete di strutture di base su quasi tutto il territorio nazionale).

Per quanto riguarda l’apparato dei funzionari, occorre fare cenno alla struttura di quest’ultimo durante gli ultimi due decenni di vita del Pci. Il modello organizzativo era impermeabile e ruotava totalmente attorno al principio della cooptazione: si ascendeva al “soglio” di funzionario previa chiamata degli organismi esecutivi. Inoltre, diventare funzionario significava contestualmente assumere dei compiti di direzione politica. Si delineava perciò una situazione contraddistinta da una sovrapposizione di ruoli (tra funzionariato e dirigenza politica) tale per cui un accesso per cooptazione nell’apparato significava accesso per cooptazione anche ai ruoli dirigenti. Il Pci, a partire soprattutto dagli anni ’70, veniva dunque ad identificarsi sempre di più con il suo apparato.

Si trattava di un modello organizzativo che perpetuava la trasmissione degli indirizzi in chiave verticistica, dall’alto in basso, ma si rivelava strutturalmente incapace di permettere ai dirigenti di confrontarsi con un’area rappresentativa più vasta di quella costituita semplicemente dagli iscritti. Era un sistema completamente chiuso che bloccava qualsiasi possibilità di afflussi esterni. Non solo, ma determinava delle notevoli difficoltà comunicative anche con la stessa base del partito. Il livello fondamentale che fungeva da filtro politico tra apparato centrale e organismi locali era costituito dalle federazioni, ma queste ultime, lungi dal promuovere interventi di penetrazione sociale, spendevano le proprie energie ai fini dell’amministrazione e dell’autoconservazione dell’istituzione medesima.

Con l’avvio del Pds si riscontra una netta contrazione dell’apparato di partito, dovuta anche al vistoso calo degli iscritti e quindi degli introiti a seguito della travagliata transizione. Ma la riduzione dell’apparato non ha comportato contestualmente il rinnovamento delle strutture organizzative ereditate dal vecchio Pci. E’ stata proprio la questione economica, in effetti, la vera molla del cambiamento organizzativo, un mutamento avvenuto più per necessità del tesoriere del partito che a seguito di un coerente progetto riformatore.

In realtà, a ben vedere, vi fu un mutamento riguardante il reclutamento dei quadri: questi cominciarono ad essere espressione delle amministrazioni locali, contesti nei quali vi era un rapporto fiduciario diretto con i cittadini. E proprio grazie a questo rapporto i funzionari provenienti dalle amministrazioni cominciarono a rafforzare il loro potere nel partito. Insomma, venivano a formarsi dei nuovi percorsi laterali per giungere ai vertici dell’apparato. E accanto a tali percorsi, ciò che veniva formandosi era anche una schiera di oligarchie interne che, nonostante il modello organizzativo rimanesse immutato, ne indebolivano la tradizionale struttura di potere centralizzata.

Un altro aspetto che sembra essere mutato nella transizione dal Pci al Pds è la modalità di entrata in Parlamento. All’epoca del Pci era il partito stesso a reclutare la classe politica parlamentare, alla quale impartiva le principali linee guida . Un punto di rottura si ebbe con la proposta, lanciata da Occhetto, di istituire un governo ombra, nel quadro della citata prospettiva di un passaggio dal consociativismo all’alternanza. Il ruolo di tale istituto era l’elaborazione programmatica di breve e medio periodo, a cui dovevano dedicarsi i gruppi parlamentari. Al partito, per contro, sarebbe dovuta spettare l’iniziativa politica di lungo corso. Tutto ciò, nonostante il sostanziale fallimento dei governi ombra, avrebbe effettivamente prodotto, nel tempo, una progressiva autonomizzazione dei gruppi parlamentari rispetto al partito, indipendenza di cui hanno certamente goduto i parlamentari pidiessini rispetto ai dirigenti interni. A tutto ciò si deve affiancare il riscontro di una maggiore variabilità nelle caratteristiche prepolitiche dei rappresentanti del Pds in sede di reclutamento e selezione dei candidati, altro segno di un progressivo allontanamento dai rigidi meccanismi del reclutamento d’apparato.

Sul piano del finanziamento del partito, accanto al ricorso classico all’autofinanziamento, il Pci utilizzava anche dei canali alternativi. Il più importante era certamente il contributo che arrivava da Mosca, poi interrotto per volere di Berlinguer nel 1978 al fine di marcare una netta differenziazione con il campo socialista sovietico.

Altre fonti di finanziamento “straordinarie” provenivano da attività economiche, dalle riserve finanziarie segrete e da pratiche di finanziamento occulto derivanti dall’intrattenere rapporti di amicizia con “benefattori” del partito. Non ultimo, vi era anche il sostegno economico del movimento cooperativo, i cui dirigenti erano espressione della volontà del partito medesimo.

Con la nascita del Pds, sono cambiate queste condizioni, divenendo molte organizzazioni un tempo collaterali e sostanzialmente subalterne al Pci, praticamente indipendenti. Solo per fare qualche esempio, si pensi al processo di emancipazione, anche a livello dirigenziale, della Lega delle cooperative, ma anche dell’Arci, importante struttura dell’associazionismo culturale di sinistra. Con la nascita del nuovo partito, inoltre, si è prodotto lo scioglimento della componente comunista all’interno della Cgil, evento che ha costretto il Pds a rinunciare a una propria corrente all’interno del sindacato.

In sintesi, dunque, per riprendere una definizione del segretario Occhetto, il Pci aveva funzionato come una grande caserma in tempo di pace, rimanendo bloccato su un metodo di selezione del proprio ceto politico che aveva come obiettivo primario la difesa dell’organizzazione in sé. Per questo motivo, il partito si era progressivamente isolato dall’ambiente in cui si muoveva, rimanendo fedelmente ancorato a quel centralismo democratico i cui pilastri erano quelli della selezione e della cooptazione dall’alto.

La svolta di Occhetto sarebbe dovuta consistere proprio nella soppressione del centralismo democratico attraverso una dinamica non più di semplice successione dei fini, ma di sostituzione dei fini ultimi dell’organizzazione.

Il nuovo partito, tuttavia, pur in un quadro sociale, politico ed economico radicalmente differente rispetto a quello in cui operava il Pci e per questo motivo foriero di mutamenti necessari, è apparso da subito una creatura ibrida, vogliosa da un lato di emanciparsi dai vecchi schemi, ma, dall’altro, incapace di portare del tutto a compimento tali propositi. Quel che è certo, è che il Pds ha dovuto registrare una progressiva perdita di controllo organizzativo sull’ambiente e la conseguente emancipazione decisionale del suo gruppo parlamentare, capace di elaborare autonomamente, rispetto ai dipartimenti e alle sezioni di lavoro del partito, l’iniziativa legislativa. Tutto sommato, comunque, al di là delle falle nella dimensione organizzativa, il Pds ha potuto contare su un’ identità politica sufficientemente definita da permettergli, in definitiva, di raggiungere l’obiettivo che era stato perseguito proprio da Occhetto: arrivare finalmente alla guida del Paese.

Altra analisi che assume una prospettiva d’indagine incentrata sull’organizzazione è quella di Bellucci, Maraffi e Segatti (2000). Il punto di partenza è di ordine sociologico, interrogandosi gli autori sulla dissoluzione del modello del partito di massa in grado di coinvolgere grandi quantità di individui nella vita politica, ma anche sul cambiamento inerente i rapporti tra i partiti medesimi, la società e lo Stato.

Il mutamento “genetico”, se così si può dire, ha reso evidente una trasformazione del partito di massa in partito “pigliatutto” (definito anche elettorale-professionale). La funzione del vecchio partito di massa era quella di “integrare nella società politica grandi segmenti dell’elettorato, elettori con forti identità di gruppo, incapsulati dai partiti nelle grandi subculture politiche di un tempo (cattolica e social-comunista nel caso italiano)” (Bellucci et al., p. 13).

Il ruolo del partito pigliatutto muta radicalmente, in quanto il suo obiettivo, lungi dal favorire l’integrazione politica delle masse, è quello di catturare il voto di elettori contraddistinti da identità e appartenenze diversificate. In questo partito il ruolo della militanza perde peso a favore dell’emersione di professionisti della politica, una politica sempre più dominata da logiche di marketing.

Il quadro appena descritto è particolarmente rilevante per i partiti di sinistra. Superare la cultura istituzionale di un partito come il Pci, un partito burocratico di massa con una visione statica e conservatrice dei rapporti con l’elettorato si è pertanto rivelato uno dei compiti più ardui per il Pds, compito che ha investito soprattutto la struttura organizzativa. Come scrivono gli autori, “si tratta di passare da un partito al quale le dimensioni di massa della sua organizzazione garantivano rapporti profondi e ramificati con una base elettorale ampia ma ben delimitata e relativamente stabile, a un partito che avverte di operare in un mercato elettorale più aperto e quindi aspira a dialogare con settori di elettorato diversi da quelli consueti” (Bellucci et al., p. 17).

Una prima osservazione da compiere è che, se da un lato vi è stata una certa stabilità dell’eredità elettorale del Pci travasata sul Pds (fermo restando un calo dei consensi anche in virtù della scissione di Rifondazione), dall’altro il Pds si è trovato a competere in una dimensione elettorale profondamente mutata. Infatti, con il maggioritario, per vincere le elezioni, il nuovo partito è stato costretto ad espandersi verso il suo fianco destro, una volta occupato dal Psi. La disintegrazione di quest’ultimo ha però determinato l’approdo di molti suoi esponenti e di parte del suo elettorato sulle sponde del centro-destra, il che ha ristretto lo spazio competitivo della sinistra.

Dal punto di vista organizzativo, in relazione al nuovo Pds, vi è stata una forte perdita di iscritti al partito, un partito invecchiato, dove cala il numero degli operai e dove non si è riusciti a valorizzare a pieno la componente femminile. La maggior parte dei quadri ha continuato ad avere una biografia politica le cui radici affondavano nella storia del Pci, anche se questo trend appare ridursi con il passare degli anni, fatto peraltro abbastanza naturale considerando l’inevitabile ricambio demografico. Ciò che spicca è comunque la presenza di una forte monocultura comunista di base, orientamento però in via di trasformazione. Se nel Pci i percorsi di affiliazione partitica erano influenzati in modo determinante da canali sociali quali la famiglia e le organizzazioni giovanili, ciò che emerge durante gli anni Novanta è un processo di affiliazione al partito che segue invece delle logiche maggiormente individualistiche.

Riguardo il rapporto con il sindacato, tratto distintivo di qualsiasi partito che aspiri ad avere una fisionomia socialdemocratica, la doppia iscrizione al partito e al sindacato cala notevolmente in termini percentuali con il passaggio dal Pci al Pds. Si potrebbe quasi dire che il Pci fosse più socialdemocratico del nuovo Partito democratico della sinistra, ma è opportuno rammentare come tra Pci e sindacato vi sia stato un intenso rapporto di collateralismo e di subalternità, rapporto che si è fatto via via meno intenso grazie ad un progressivo processo di autonomizzazione del sindacato medesimo.

Infine, per quanto concerne il rapporto con il mondo cattolico, nonostante sia aumentata l’adesione dei cattolici al Pds, questo gruppo rimane una netta minoranza, anche in ragione della vecchia diffidenza del mondo cattolico rispetto al mondo comunista e all’equazione, sempre meno frequente ma ancora in auge, tra Pci e Pds. In ogni caso, possiamo osservare che, anche se non completato, quel processo di contaminazione con altre culture così tanto auspicato da Occhetto si sia messo certamente in moto.

Un dato organizzativo da evidenziare, emerso ai congressi del 1997 (Pds) e del 2000 (Ds), è che i delegati ex comunisti risultavano ancora i più privilegiati nell’accesso alle cariche più importanti. Questo è un indicatore che fa capire come il partito sorto dalle ceneri del Pci non possa definirsi a pieno titolo la casa comune di tutti i suoi iscritti, non essendoci ancora eguali opportunità di accesso alle cariche maggiori per coloro che provengano da culture altre rispetto a quella comunista. E tutto ciò aiuta a capire anche la permanenza di una cultura politica che vede nel partito il primo e principale punto di riferimento dell’azione politica stessa. Infatti, la maggioranza dei quadri ritiene che lo strumento principale per contrastare lo scostamento dalla politica di una società sempre più atomizzata e individualista debba rimanere proprio il partito, nella sua vecchia veste di raccoglitore della protesta sociale, di produttore di identità e di garante della rappresentanza.

Detto altrimenti, si tratta di una concezione che fa affidamento esattamente su una tipologia di partito che è quella del partito di massa, il cui presupposto è l’esistenza di una poderosa struttura e di un’estesa organizzazione. Per la maggioranza dei quadri, insomma, sembra che il partito debba continuare a svolgere una funzione pedagogica, valorizzandone quindi il ruolo tradizionale. E deve svolgere altresì una funzione propositiva, espressione quest’ultima di una classica concezione partecipativa dell’impegno politico. Soltanto una minoranza dei dirigenti ritiene che il partito debba invece impegnarsi primariamente nell’attività di attivazione del voto in chiave di competizione elettorale, visione questa legata alla consapevolezza del declino della funzione di rappresentanza e della trasformazione del modello partitico nella direzione del partito elettorale-professionale.

Da quanto detto emerge chiaramente una sorta di linea di divisione tra pragmatici e ideologici all’interno del partito; i primi più attenti all’allargamento della base elettorale in un contesto di crisi dei partiti; i secondi più fedeli ai principi e ai classici obiettivi del partito nella sua forma tradizionale, in primis recuperare i cittadini alla partecipazione politica. Ma emerge anche una sostanziale difficoltà ad affrancarsi da visioni ormai superate in una società votata all’individualismo e la riconversione non appare cosa da poco. Non a caso, nella ricerca di una nuova identità, ciò che sembra evidente è che il nuovo partito abbia deciso di puntare, in un certo senso, sul passato per affrontare il futuro.

Nell’elaborazione della nuova identità del partito si sono fronteggiate essenzialmente due posizioni: quella di D’Alema, orientato ad inserire il Pds nel solco della tradizione socialdemocratica nordeuropea; e quella di Veltroni, imperniata sulla creazione di un blocco democratico rappresentato dall’Ulivo. L’immagine che se ne ricava è quella di un partito incerto, con una confusione serpeggiante soprattutto tra delegati e militanti. E’ un partito fermo, statico, ripiegato su se stesso e più interessato a forgiare una nuova identità (con tutte le difficoltà del caso) che a stabilire un concreto rapporto con l’esterno. In realtà, comunque, per la stragrande maggioranza dei delegati, l’Ulivo appare un’opzione da dover essere declinata semplicemente attraverso la creazione di un cartello elettorale, rifiutandone decisamente una connotazione di soggetto politico unitario in cui debbano confluire varie componenti della sinistra.

Ai fini della definizione dell’identità, inoltre, è interessante notare che, se all’ultimo congresso del Pci il 70% si collocava a sinistra, nel 1997 oltre i 2/3 dei delegati si definiva di centro-sinistra o di sinistra moderata. Tale dato può essere interpretato sia come un parziale successo di quel processo di contaminazione voluto da Occhetto che come la prova dell’apprendimento da parte dei delegati della conversione politico-ideologica operata dal partito, la quale ha comportato una collocazione di quest’ultimo su posizioni di sinistra moderata e responsabile.

Sempre da ulteriori dati a nostra disposizione, emergerebbe come il perimetro della coalizione sia delimitato, agli occhi dei quadri, dai Comunisti italiani a sinistra e dai popolari a destra, conservando i Ds una sorta di posizione mediana. Rifondazione ne è invece esclusa perché considerata una forza che sbilancerebbe fortemente a sinistra l’asse dell’intera coalizione. Attenzione però, perché la maggioranza dei delegati che si definiscono di sinistra, collocano se stessi sulle medesime posizioni sia di Rifondazione comunista che dei Comunisti italiani. Questi delegati, cioè, sono iscritti ad un partito condividendo totalmente gli orientamenti ideologici di altri due partiti più estremi, fatto questo non senza ripercussioni sugli orientamenti, sulle politiche dei Ds e sulla loro leadership.

Sul piano dei riferimenti culturali, nei dieci anni che intercorrono tra la scomparsa del Pci e la nascita dei Ds, vi è il definitivo abbandono dell’ideologia marxista-leninista, sostituita con un mix culturale di ascendenza sostanzialmente borghese. All’ingresso di nuove tematiche su cui puntare, come quella ambientalista, quella femminista e quella dei diritti civili, si affiancano alcuni capisaldi di una cultura specificamente liberale come la completa accettazione del mercato, elemento quest’ultimo, che ha comportato il rigetto degli schemi interpretativi marxisti nell’analisi dei rapporti socio-economici.

In parallelo, si è avuto un incremento tra i quadri di una concezione tipicamente liberale della democrazia e, per contro, un declino di una concezione della medesima intesa come giustizia sociale. Insomma, la preferenza per una democrazia liberale comincia a essere preponderante rispetto a quella per una democrazia sostanziale (anche se le varie componenti interne sono divise nel supportare l’una o l’altra). Dato curioso: la concezione liberale della democrazia appare più in voga fra coloro che, all’interno del partito, provengono dal Pci. Nei confronti del mercato, come detto, la posizione è di accettazione, seppur in un quadro definito di regole. Anche qui, tuttavia, non mancano posizioni divergenti, le quali risentono indubbiamente di ingombranti retaggi ideologici del passato. Ampio consenso, infatti, lo si trova attorno al tradizionale assunto secondo cui l’essenza del capitalismo altro non sarebbe che lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Lo sforzo di adattamento è notevole, ma permangono in definitiva forti residui di anticapitalismo e statalismo che hanno come conseguenza una polarizzazione molto netta all’interno del partito su queste tematiche.

Una generale convergenza la si ritrova invece sui temi relativi ai diritti e alle libertà personali, temi peraltro estranei alla vecchia tradizione comunista. Una certa egemonia, all’interno del partito, viene esercitata in questo contesto dal gruppo laico-radicale, orientato decisamente verso il sostegno di tutte le libertà e di tutti i diritti individuali, contro la revisione della legislazione sull’aborto e contro l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Per concludere questa panoramica, gli autori si soffermano sull’indagine delle linee di politica estera, per lungo tempo la fonte principale di stabilizzazione della politica italiana sull’asse sinistra-destra. Al di là delle vecchie divisioni, negli anni ’90 anche la sinistra è ormai pienamente convergente sulle posizioni strategiche e di sicurezza definite dall’Alleanza atlantica, la collocazione all’interno della quale dell’Italia non è più messa in discussione (la partecipazione alla guerra del Kosovo del governo D’Alema è una prova lampante di convergenza con la Nato).

La stessa storica ostilità verso gli Stati Uniti si è tramutata in diffidenza. In generale, agli antichi schemi ideologici sembrano sostituirsi, anche in questo ambito, posizioni maggiormente votate al realismo e al pragmatismo, abbandonando quindi la tradizionale polarizzazione ideologica che, in politica estera, aveva da sempre contrassegnato le posizioni dei partiti della sinistra.

In sintesi, dunque, abbiamo visto come ad una sostanziale stabilità elettorale del partito si sia accompagnata un’evidente crisi organizzativa testimoniata da un sensibile calo degli iscritti; come, per quanto concerne l’occupazione delle cariche politiche principali, coloro il cui retaggio politico si innestava sul vecchio Pci fossero privilegiati; come, sul piano del modello partitico, si preferisca mantenere un’identità indipendente rispetto ad un’ipotesi federativa della sinistra e come, in politica estera, vi sia stata un’accettazione incondizionata della collocazione occidentale dell’Italia.

1.2 L’approccio cultural-ideologico

Introduciamo questa prospettiva di analisi a partire dal lavoro di Possieri (2007), il quale compie una disamina estremamente accurata delle modalità attraverso cui il Pci ha inteso diffondere e strutturare la propria identità.

L’esigenza di forgiare una sorta di saga mitica che descrivesse la storia del Pci si avvertì da subito come una priorità da parte dei vertici del partito. Alla base di questa operazione politico-culturale vi era una primaria necessità di legittimazione politica, considerando che durante il Ventennio il Partito comunista d’Italia era stato perennemente costretto ad operare in clandestinità. All’indomani della guerra, ciò che premeva a Togliatti era pervenire alla costruzione di una storia che mostrasse la continuità della linea politica che dal Partito comunista d’Italia aveva condotto sino alla nascita del Pci. Oltre a ciò, l’allora classe dirigente aveva il compito di rinsaldare e rinvigorire il patrimonio culturale del partito e la sua ideologia con il fine di trasformare l’organizzazione nel togliattiano partito nuovo d’integrazione di massa. La ricca liturgia comunista è l’espressione dell’importanza circa la questione della rappresentazione della propria storia (tra le date principali vanno menzionate il 21 gennaio, anniversario della fondazione del partito nel ’21 e della morte di Lenin nel ’24; il 25 aprile, festa della liberazione; il primo maggio, festa del lavoro; il 7 novembre, anniversario della rivoluzione sovietica). Accanto a tali ricorrenze si diede avvio alla “santificazione” di Gramsci, intellettuale presentato da Togliatti come il fondatore del partito.

Dal punto di vista dei valori, uno dei punti fermi dell’elaborazione politico-culturale del Pci nell’Italia repubblicana fu l’equazione stabilita tra antifascismo, democrazia e comunismo. Tutta l’attenzione della leadership comunista era concentrata sulla scrittura della propria storia, e lo stesso Palmiro Togliatti si impegnò in prima persona nella progettazione di testi e di veri e propri piani editoriali con lo scopo di diffondere la storia e la cultura del Pci. Nel 1961, inoltre, le celebrazioni del quarantennale della fondazione del partito diedero lo spunto per la creazione di un archivio che sarebbe divenuto poi l’archivio ufficiale del Pci.

L’eredità togliattiana si rivelerà l’asse portante sul quale le future classi dirigenti continueranno l’opera di edificazione storico-culturale del partito. Sono gli anni, questi, della sacralizzazione del Partito comunista sovietico attraverso l’affermazione della successione canonica Marx-Engels-Lenin-Stalin. Quest’ultimo era identificato come il successore di Lenin e come una sorta di oracolo incontrovertibile.

Tutta la ricostruzione storica del Pci era tesa a coglierne le origini dal movimento socialista e la narrazione sottaceva volutamente divisioni ed errori, inseriti in un processo di sviluppo che li assorbiva o li rendeva del tutto trascurabili.

In questo quadro, tutto lo sforzo pedagogico dei vertici si prefiggeva come obiettivo il rafforzamento del patriottismo di partito, al fine di garantire la massima coesione sia a livello di quadri che di militanti. E’ in quest’ottica che va visto l’ipertrofico sviluppo della gamma “liturgica” comunista. Il Pci post-togliattiano, inoltre, dovette raccogliere l’ulteriore sfida di arginare la nuova sinistra extraparlamentare, la quale rivendicava il monopolio della violenza rivoluzionaria e della giustizia proletaria. Queste formazioni erano insofferenti nei confronti delle ingessate modalità attraverso cui il Pci esprimeva le sue politiche, evocando il concetto della “Resistenza tradita” e giungendo ad organizzare manifestazioni alternative a quelle unitarie.

A livello interno, la sfida era invece quella di formare una nuova classe dirigente e militante che inquadrasse e assorbisse, attraverso la rigida disciplina imposta dal partito, la schiera delle nuove leve provenienti dalla generazione del cosiddetto baby-boom. Questi nuovi iscritti erano istruiti, appartenenti per lo più al ceto medio urbano e avevano compiuto il loro apprendistato politico al di fuori dei consueti canali di socializzazione politica. Ad essi doveva essere inculcato il dogma del culto del partito.

Il decennio dei Settanta fu, in effetti, caratterizzato da questa intensa opera di valorizzazione e sistematizzazione del passato e della storia del Partito comunista, anche attraverso la predisposizione di vere e proprie strutture formative (si pensi alla scuola di Frattocchie, che dopo la morte di Togliatti verrà intitolata al grande leader scomparso). Insomma, “i dirigenti comunisti, chiusi nel loro immobilismo autocelebrativo, sembravano essersi trasformati, ormai, in rigorosi sacerdoti del culto” (Possieri, 2007, p. 50).

Durante questi anni anche il calendario liturgico lievitò, inglobando, oltre alle ricorrenze su esposte, nuove date simbolo, come ad esempio quella del 21 agosto, anniversario della morte di Togliatti. Fu costruito un vero e proprio pantheon di padri illustri, da Marx a Lenin, da Gramsci a Togliatti, affiancati da una schiera di antenati come Labriola e i socialisti dell’Ottocento e da una messe di “eroi” caduti in difesa del partito.

In tal modo, venne costruito un mosaico di personaggi ed eventi che dovevano costituire lo sfondo della memoria comunista. Anche i luoghi erano parte integrante di questo quadro: Livorno era ad esempio la città simbolo della fondazione del partito; Milano era il simbolo primario della Resistenza e così via.

In sintesi, l’intero anno era scandito da feste, ricorrenze, anniversari, celebrazioni di vario genere con un unico compito: costruire una religione civile attorno alla quale cementare una solida fede di partito. Uno di questi grandi momenti fu rappresentato certamente dall’anno leniniano, il 1970 (centenario della nascita), intessuto di celebrazioni in onore del grande “maestro e capo rivoluzionario”. In quella occasione, oltre a costruire una sorta di rappresentazione agiografica del fondatore dell’URSS, venne ribadito con forza come il leninismo dovesse essere considerata la dottrina guida per perseguire al meglio la strategia politica comunista.

Al concetto di continuità si richiamò, con i dovuti distinguo, la stessa esperienza della segreteria Berlinguer, ai vertici del partito a partire dalla fine degli anni Sessanta. Berlinguer si mosse sempre nell’ambito della cultura politica del partito nuovo e, come lo definì Emanuele Macaluso, fu un “comunista togliattiano”. Segretario dal 1972, il leader sardo fu protagonista di quella che viene definita come la seconda fase del radicamento sociale del Pci nella società italiana, irrobustendo tutte le misure che il partito post-togliattiano aveva sapientemente edificato. La politica culturale e organizzativa venne intensificata con lo scopo di rafforzare ulteriormente il patriottismo di partito attraverso un’implementazione delle feste pubbliche e soprattutto delle scuole di partito, strumenti che contribuirono fortemente a costruire l’autorappresentazione dei comunisti italiani.

Da un punto di vista ideologico e culturale, il compito certamente più delicato che il partito dovette affrontare negli anni Settanta fu la necessità di spiegare ai militanti la linea politica del compromesso storico. In effetti, non era certo semplice far convivere senza contraddizioni la natura identitaria di partito d’opposizione, operante con lo scopo di trasformare totalmente la realtà esistente, e la nuova dimensione di partito di governo che ormai era divenuta un tratto distintivo del Pci, in particolare in centinaia di amministrazioni locali.

Il fallimento della stagione del compromesso storico aprì un decennio travagliato dal punto di vista della ridefinizione dell’identità comunista. La crisi del comunismo internazionale, poi, si riverberò sulla dimensione identitaria traducendosi in una sorta di retrodatazione delle origini del comunismo che condusse all’accantonamento delle figure cardine del comunismo sovietico (Lenin in primis) e nella riscoperta di piattaforme ideali diverse da quelle legate alla tradizione prettamente sovietica (durante la segreteria di Occhetto il nuovo riferimento culturale non sarà più ravvisato nella Rivoluzione d’Ottobre, bensì nella Rivoluzione francese e nella tradizione illuminista).

Non solo, ma la morte “sul campo” di Berlinguer comportò che quest’ultimo spodestasse Togliatti dal pantheon dei padri illustri del comunismo italiano. Inoltre, con la presidenza sovietica di Gorbačëv, i comunisti credettero di aver finalmente trovato colui che fosse in grado di rappresentare un socialismo dal volto umano, una sorta di nuovo Lenin che potesse inverare un ritorno alle origini, a quei motivi e a quei bisogni del popolo che avevano innescato la rivoluzione. In quest’ottica, Stalin e Brežnev venivano raffigurati come ostacoli che avevano contrastato l’affermazione del socialismo e che avevano tradito lo spirito della Rivoluzione d’Ottobre. La riforma del comunismo doveva passare attraverso l’opera del nuovo presidente sovietico, un’opera che conduceva ad una lettura del comunismo medesimo che tendeva a dividere i comunisti riformatori da quelli conservatori: i primi, fedeli agli ideali delle origini, si richiamavano al lascito intellettuale e politico di stampo leninista e gramsciano, all’eredità politica di Chruščëv, Gorbačëv e Berlinguer; i secondi, legati ancora ad una visione retriva del comunismo, burocratizzata, stalinista, in una parola, estremista.

Così come lo era stata la morte di Togliatti, anche quella di Berlinguer segnò uno spartiacque fondamentale per i comunisti italiani, investiti di un’eredità programmatica estremamente ambigua come quella dell’alternativa democratica. Non solo, ma il completo fallimento del compromesso storico non aveva prodotto un rinnovamento sul piano dei contenuti ideali e culturali del Pci, all’interno del quale “veniva ripetuto lo stesso schema interpretativo su cui si faceva leva da sempre: «o noi o il disastro»” (Possieri, 2007, p. 255).

Come accennato, la stessa linea dell’alternativa democratica, poi, appariva caratterizzata da un’intrinseca debolezza progettuale, presupponendo la costruzione di un moderno partito riformatore di stampo socialdemocratico, cosa ancora impensabile nel corso degli anni ’80.

Ciò che appare evidente, al di là dei dibattiti interni che pure vi furono, è la mancanza di una concreta elaborazione programmatica.

Il processo di ri-declinazione dell’identità comunista ebbe un’accelerazione durante il biennio 1988-89, quando non solo venne abbandonato lo storico riferimento alla Rivoluzione d’Ottobre come momento fondante del Pci, ma addirittura si provvide ad una reinterpretazione critica del “padre nobile” del comunismo italiano: Palmiro Togliatti, troppo compromesso con l’allora regime stalinista perché potesse continuare ad essere un punto di riferimento per il Pci senza che potesse arrecare imbarazzi. Da qui la sua progressiva esclusione dal pantheon dei padri illustri.

Per quanto riguarda il primo punto, quello inerente la rivoluzione bolscevica, si opera una totale sostituzione di quest’ultima con quella francese, ma nella sua fase girondina e moderata. Il giacobinismo, infatti, viene interpretato come la fonte del principio dell’unanimismo contro il pluralismo e del potere oligarchico rispetto alla sovranità popolare. Si faceva largo una sensibilità antitotalitaria e la riscoperta della Rivoluzione francese costituì un strumento di retrodatazione delle proprie origini ideali, legando sempre di più la tradizione dei comunisti italiani alla dimensione europea e occidentale, intrisa di una cultura del cittadino e dell’individuo. Si scopriva in questo modo una nuova dimensione: quella della società civile.

Non dimentichiamo, tuttavia, come tale processo di ridefinizione identitaria rimase circoscritto essenzialmente al ceto intellettuale e alla classe dirigente, non riuscendo a far breccia tra quadri e militanti.

Fu il crollo del muro di Berlino che comportò la percezione del cambio di identità anche nel corpo sociale del partito, evento da cui, però, sembrò “scaturire quell’horror vacui che solitamente sorge quando c’è la percezione di una tabula rasa. Quei sentimenti di angoscia e di afflizione, la perdita del cosmo appunto, presero il sopravvento in larghi strati del partito e necessitarono, quindi, della ridefinizione di una nuova identità politica, di una nuova delimitazione del sé e di un nuovo confine che descrivesse e delimitasse il «noi condiviso»” (Possieri, 2007, p. 274).

A metà strada tra un approccio analitico incentrato sullo studio dell’organizzazione ed uno incentrato sulle dinamiche ideologico-identitarie si situa il lavoro di Ignazi (1992).

Il punto di partenza è costituito dalla constatazione che il processo di destrutturazione del Pci trae avvio quando lo stato interno di malessere non può più essere tenuto a bada attraverso semplici aggiustamenti dell’ideologia e dell’organizzazione. E’ in tal senso che la proposta di Occhetto punterà ad una totale ridefinizione della medesima identità comunista (si passerà cioè da un’articolazione dei fini ad una loro completa sostituzione). In effetti, è proprio il ripensamento dei referenti ideologici che costituisce il vero motore di un serio cambiamento.

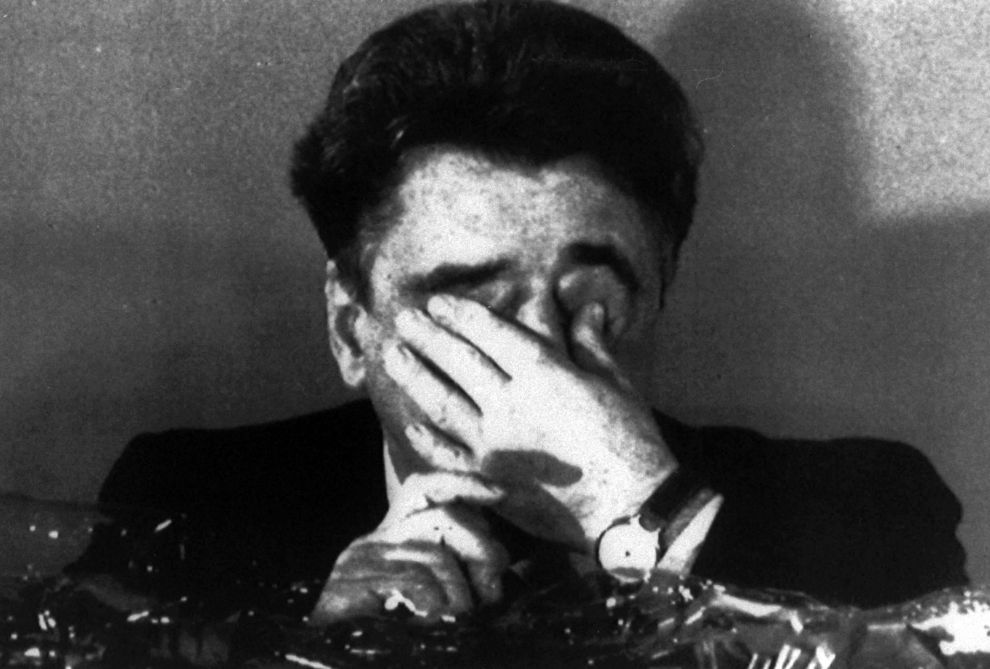

Come abbiamo già visto, il passaggio dal Pci al Pds si verifica in un arco di tempo che va dal novembre del 1989 al febbraio del 1991. Momento cruciale, la svolta del segretario Occhetto che il 12 novembre 1989, a soli tre giorni dalla caduta del muro di Berlino, ad una manifestazione partigiana in un quartiere di Bologna (la Bolognina), spiazzò tutti lanciando il suo progetto di radicale trasformazione del partito. Se il punto di partenza appare ben definibile, incerto sembra essere invece il punto di approdo, considerando anche le divergenze interne riscontrate durante la fase costituente, con posizioni oscillanti tra gli entusiasmi per la liberaldemocrazia e i vari tentativi di salvare il salvabile, attuati rimanendo disperatamente aggrappati allo scoglio della vecchia ideologia. Ed è proprio questa fase, di ridefinizione delle coordinate ideali, che ha visto impantanarsi il partito. Il motivo: l’improvvisa cesura con il passato, evento che ha creato un vuoto nei riferimenti culturali ed ideologici.

Ovviamente, la strada che avrebbe poi condotto allo strappo di Occhetto era stata preparata da alcune modifiche della strategia partitica avvenute negli anni precedenti, modifiche determinanti nell’innescare il terremoto dell’89. Tra le più rilevanti, necessitano di essere ricordate l’accettazione della Nato, il riconoscimento della validità del pluralismo politico e della democrazia come valore in sé (si parla a tal proposito di eurocomunismo), lo strappo simbolico con la Rivoluzione d’Ottobre come mito fondante, sostituita con i valori illuministici promossi dalla Rivoluzione francese e così via. Tutte inversioni di tendenza che cominciarono a manifestarsi in epoca berlingueriana.

Vi furono poi i rovesci elettorali degli anni ’80 (in particolare quello dell’87) che contribuirono non poco ad un’accelerazione della crisi e dell’implosione. Ormai, il consueto schema dell’articolazione dei fini secondo un mutamento proveniente da una spinta dall’alto, espressione del metodo del centralismo democratico, non poteva più funzionare; occorreva una rottura netta, una rottura che prevedesse una vera e propria sostituzione dei fini.

Uno dei problemi di cui si cominciava a prendere atto era la chiara difficoltà del Pci nel sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda della società contemporanea. Come scrive Ignazi, “è il partito che non sa più che cosa dire perché la storia sta andando da altre parti, non previste e persino contrarie al suo corso inevitabile” (1992, p. 29).

Se negli anni ’50 la filosofia ufficiale del partito era il materialismo dialettico di derivazione marxiana, con la crisi del ’56 vi fu una ridefinizione dell’ideologia ufficiale che si volse verso l’accoglimento della filosofia della prassi gramsciana. E’ una revisione che si inserisce nel solco di quell’articolazione dei fini di cui si è parlato sino ad ora e che non intacca nella sostanza l’ideologia manifesta; l’obiettivo rimane pur sempre quello del “sol dell’avvenire”, vale a dire dell’edificazione di una società socialista.

E’un revisionismo tutto interno al pensiero marxista che genera un dibattito nella cerchia ristretta dei vertici e degli intellettuali, lasciando inalterati i riferimenti culturali della base, tranne, e non è comunque poco, la cancellazione di Stalin a partire dagli anni Sessanta dal paradigma culturale del Pci.

E’ sempre e comunque la leadership del partito a ridisegnare i contorni dell’ideologia. Si inseriscono in questo solco anche la rinuncia alla dittatura del proletariato, uno degli elementi fondanti dell’ortodossia comunista, e il riconoscimento del pieno valore della democrazia, sulla scia della promozione di un comunismo diverso, definito appunto con il già citato termine di eurocomunismo.

Nel mondo intellettuale comunista, intanto, si insinua sempre di più il dubbio che il marxismo non sia in realtà in grado di comprendere e spiegare la realtà contemporanea e lo sviluppo del capitalismo, una realtà che sembra andare esattamente nella direzione opposta a quella prevista dal filosofo tedesco.

Tuttavia, soprattutto a livello di indottrinamento dei quadri, il socialismo viene sempre presentato come l’unico rimedio contro la barbarie, con il diretto corollario della demonizzazione del capitalismo e di una lettura classica del pensiero marxiano secondo cui le contraddizioni intrinseche al capitalismo sono solo portatrici di sofferenza e di ineguaglianza a danno dell’umanità, dovendo pertanto essere distrutta la fonte di tali sofferenze, il capitalismo medesimo (un esempio di testo didattico è quello di Luciano Gruppi, Il Partito Comunista Italiano. Le fonti e gli sviluppi storici, teorici e culturali della politica comunista, volume uscito nel 1981).

Non mancano certo le critiche al socialismo reale, in particolare a quello sovietico, ma ad essere oggetto di duri e sferzanti attacchi sono le socialdemocrazie, responsabili di non aver saputo condurre la società fuori dal sistema capitalistico. Se il socialismo reale e le socialdemocrazie si sono rivelati dei fallimenti, allora ecco che la soluzione non può che essere quella di una terza via: l’eurocomunismo, sotto forma di via italiana al socialismo, non riformistica, non socialdemocratica, ma rivoluzionaria. L’obiettivo della rivoluzione e dell’instaurazione del socialismo è quindi ancora il fine ultimo del Pci.

Sono però evidenti delle contraddizioni laceranti: la democrazia va bene, ma in una forma diversa; il capitalismo è l’origine di tutti i mali, ma la socializzazione è fallita; i riferimenti ideologici si laicizzano, ma al fondo le linee guida rimangono quelle marxiste-leniniste; il socialismo reale è inutilizzabile e fallimentare, ma ha realizzato al contempo grandi conquiste sociali. E’ con questo bagaglio di contraddizioni che il Pci si volge verso gli anni ’80, anni che ne avrebbero determinato l’inevitabile deflagrazione e che avrebbero condotto all’implosione del partito e della sua cultura di riferimento.

In definitiva, dunque, i fattori principali del mutamento vanno ravvisati nella crisi dell’ideologia marxista, nella conseguente crisi di identità tra i militanti e i quadri e nelle sconfitte elettorali degli anni Ottanta, fattori che il metodo del centralismo democratico apparirà sempre meno in grado di governare. Il partito, proprio da parte di coloro che lo vivono dall’interno, è ormai ritenuto inadeguato sia da un punto di vista organizzativo che politico, non riuscendo a proporsi come una vera alternativa moderna.

Comincia a diffondersi la convinzione che la cultura comunista debba abbandonare il terreno delle rivendicazioni vetero-marxiste nel campo economico-sociale per abbracciarne altre direttamente collegate alle sensibilità post-materialiste. Stiamo parlando delle tematiche relative ai problemi di libertà e di liberazione, inerenti i diritti civili e le libertà individuali.

Progressivamente, tali convinzioni fanno breccia in un partito fino ad allora certo della propria superiorità e il pragmatismo metodologico comincia a sostituirsi al dogmatismo ideologico, avvicinando la sensibilità del partito verso sponde socialdemocratiche. Ormai, la supponenza e l’arroganza berlingueriana nei confronti della socialdemocrazia vengono abbandonate. Il celebre concetto di “diversità” comunista entra definitivamente in crisi.

Quando mettiamo in evidenza questi aspetti, dobbiamo tener presente che stiamo parlando di mutamenti che si verificano soprattutto a livello di cultura alta, in quanto la base e larga parte dei quadri intermedi del partito rimangono saldamente ancorati ai miti della tradizione culturale comunista. La sconfitta elettorale del 1987 scompagina però tale situazione, e un fuoco incrociato di critiche investe il partito e la sua concezione della società da più parti. Si lamenta ancora una volta l’incapacità del partito di comprendere le trasformazioni socio-economiche in atto e la sua arretratezza culturale di fronte alle mutate domande della società civile.

Occhetto diventa segretario e mette in moto, dal 1987 al 1989, quella che può essere definita come la prima fase del mutamento. Si prende cioè definitivamente coscienza di alcuni fattori: la crisi dell’organizzazione; la crisi contestuale del metodo del centralismo democratico; la necessità del ricambio della classe dirigente e degli apparati locali; la crisi dell’identità comunista fondata su marxismo e gramscismo.

All’interno del partito le opzioni per donare a quest’ultimo una nuova identità sono tre: costruire un’identità socialdemocratico-laburista; conservare un’identità comunista dura e pura, fortemente anticapitalista e attenta al nuovo movimentismo sociale (ecologista, pacifista ecc.); costruire un partito radicale di massa.

Da parte sua, Occhetto comincia a mettere in discussione alcuni tasselli identitari, a cominciare dalla sostituzione dei riferimenti ideali della Rivoluzione bolscevica con quelli della Rivoluzione francese, passando per la revisione critica della figura di Togliatti e occupandosi anche della questione femminile, del tema dei diritti e della concezione laica del partito.

Ma toccare la Rivoluzione dei Soviet e la figura di Togliatti significava andare ad intaccare la storia stessa del Pci, demolirne le radici storico-ideali-affettive. Il XVIII Congresso del Pci (marzo 1989) è il momento della dichiarazione ufficiale della crisi e della necessità di rompere con il passato. Il socialismo si sposta in secondo piano rispetto alla difesa della democrazia e delle sue regole e si stabilisce il riconoscimento del metodo non-violento, rompendo con la tradizione rivoluzionaria marxista-leninista. Inoltre, il Pci fa proprie le tematiche dei diritti del cittadino, non presentandosi più come il rappresentante politico di una sola classe sociale.

Il cambiamento è di grande portata: “via la centralità della classe operaia, via l’ideologia marxista e i sui interpreti, anche italiani, via l’ossequio all’organizzazione di partito in sé e alla sua teoria (il centralismo democratico), via il riconoscimento del grande significato della Rivoluzione d’Ottobre e della superiorità etica dei regimi comunisti, via il mito dell’unità e la concezione totalizzante del partito. Al loro posto si installa il concetto di cittadinanza, dell’individuo portatore di diritti in quanto tale e non in quanto membro di una classe, diritti diversi e autonomi, marcati soprattutto dalla differenza sessuale” (Ignazi, 1992, p. 69).

Manca ancora un passaggio, lo sganciamento con l’ultimo e più forte legame, quello dell’identificazione con il mondo comunista e con il socialismo reale.

In effetti, ciò che si criticava era lo stalinismo, fonte di oppressione, dispotismo e inefficienza, ma il comunismo era ancora considerato come un sistema sano, un sistema sempre e comunque riformabile, ma mai da mettere in discussione. La difficoltà più grande quindi era proprio separarsi dalla principale fonte di legittimità del Pci, il comunismo nella sua concreta esperienza storica. Siamo cioè ancora nel solco di un’articolazione dei fini, seppure imponente, e non di una sostituzione, perché il legame della memoria e dell’identificazione comunista non è ancora reciso.

Bisognerà perciò attendere il crollo del muro di Berlino perché il Pci dichiari chiusa la sua appartenenza al comunismo. Il mutamento ha quindi un’origine esogena e Occhetto approfitta del crollo del comunismo per redimere l’ultima contraddizione, quella di un partito democratizzato, ma ancora comunista. Paradossalmente, però, “la cosa occhettiana nasce con l’handicap di una legittimazione esterna negativa: nasce dovendo dimenticare, sconfessare, tagliare: nasce con una perdita, un deficit, rispetto al proprio passato, non con un progetto autonomo” (Ignazi, 1992, p. 74).

Sul versante del funzionamento dell’organizzazione, Ignazi ci fa capire prima di tutto come si esplica il cosiddetto meccanismo del centralismo democratico. Tutto molto semplice: seguendo il modello verticistico e leninista, nel nucleo centrale si discute, si approva e si attua unitariamente. Le deliberazioni così prese vengono poi spiegate agli organi inferiori del partito attraverso un’opera di illustrazione e convincimento. Fino alla leadership di Berlinguer, questo principio rimane intoccabile; l’unica concessione è la trasformazione del centralismo da connotato ideologico del partito a metodo atto a garantirne l’unità e la coesione interna.

Al di là di queste impercettibili modificazioni, lo scontento e l’insofferenza per la mancanza di democrazia interna cominciano a montare nel corso degli anni Ottanta. Già nel 1981, d’altronde, Giorgio Napolitano lamentava l’assenza di trasparenza e auspicava che gli organi periferici fossero coinvolti direttamente nel processo decisionale, lungi dall’essere considerati i meri esecutori di ordini provenienti dall’alto (dello stesso avviso anche Pietro Ingrao). Insomma, da più parti vi era ormai una levata di scudi contro il perenne paternalismo autoritario dei vertici.

Sotto la segreteria Natta, per la prima volta si stabilisce il dissenso anche in forma pubblica, con una prima dura critica di ogni forma di accentramento democratico. Si stabilisce altresì come il dissenso, inoltre, non possa determinare forme di emarginazione o esclusione dagli organismi dirigenti e dalle rappresentanze elettive.

Tuttavia, resiste ancora fortemente il mito dell’unità interna e l’orrore per i pericoli frazionisti che avrebbero messo in discussione la stessa nozione di diversità del Pci. La sconfitta elettorale del 1987 sconvolse però lo status quo, con un’improvvisa cascata di richieste di trasparenza, modernizzazione, sburocratizzazione e snellimento delle strutture che si accompagnavano a critiche di ordine più spiccatamente politico. La nomina di Occhetto, infine, con la pubblica divisione all’interno della Direzione e del Comitato centrale poneva fine al tanto sbandierato mito dell’unanimità e infrangeva chiaramente il tabù del frazionismo.

Tutto ciò verrà formalizzato con lo statuto che uscirà dal XVIII Congresso, testo che prevederà definitivamente la possibilità di aggregarsi in correnti e, oltre ad altre innovazioni, istituirà il voto segreto obbligatorio per l’elezione degli organismi dirigenti. La diversità comunista di ascendenza leninista veniva ormai riposta nel cassetto della storia.

Addirittura, leggendo lo statuto approvato nel XX Congresso, si evince chiaramente come non ci sia più nulla da spartire né con la tradizione comunista né con quella socialdemocratica, ma, al contrario, come esso si richiami a quella liberaldemocratica (con tratti radicali), formalizzando il superamento del centralismo democratico, una struttura aperta, flessibile e decentrata del partito e riconoscendo l’autonomia della società civile. In quest’ottica, viene rivendicata l’eredità delle rivoluzioni liberali e democratiche e i valori del liberalismo e della democrazia vengono innalzati a simboli di progresso, mentre il comunismo viene associato al dispotismo. Il partito rivoluzionario è morto e sepolto. Ecco dunque la rivoluzione copernicana di Occhetto.

Certo, all’indomani della trasformazione, il partito ha ancora a disposizione una solida organizzazione ramificata sul territorio, una buona capacità di autofinanziamento, attività di formazione interna e un ampio network di associazioni parallele o collaterali. Ma sono proprio e anche i funzionari che, in questo rinnovato clima, si fanno promotori del cambiamento, già presente peraltro in germe nella loro cultura di base. Non dimentichiamo, infatti, che la maggior parte di essi aveva conquistato questo ruolo durante il turnover degli anni Settanta, che vide l’emergere di un nuovo profilo di funzionario: non più un elemento di estrazione operaia e con un’acculturazione ridotta, ma giovane, istruito e socializzato alla politica attraverso i movimenti collettivi del ’68-69. La rivoluzione di Occhetto, non a caso, sarà appoggiata da larga parte del ceto funzionariale, nonostante molte riserve ai livelli alti della gerarchia.

Stesso dicasi per i quadri intermedi, cioè quei responsabili periferici del partito il cui compito è di diffonderne la linea. Anche questa categoria si distingue per essere caratterizzata da alcuni elementi che ne fanno un volano del cambiamento: è una generazione politica che ha vissuto la stagione dei movimenti collettivi degli anni Sessanta e Settanta e che si fa portatrice di esperienze e valori culturali estranei alla tradizionale cultura politica comunista. La svolta di Occhetto, senza questa massa di quadri disposti ad assecondarla, non sarebbe stata certamente possibile.

Infine, rimane da capire quale sia stato il ruolo della classe dirigente nazionale. Gli organi dirigenti centrali del Pci sono quattro: il Comitato centrale; la Commissione centrale di controllo; la Direzione; la Segreteria.

Il primo, eletto dal Congresso, assume il compito di direzione politica tra un congresso e l’altro. La Direzione, eletta dal Comitato centrale e dalla Commissione, è l’organo esecutivo, così come la Segreteria. Fino alla svolta, si assiste ad un graduale aumento dei componenti di tali organismi (soprattutto del Comitato), sintomo della volontà di farvi accedere le diverse componenti incanalando i conflitti in una sede che diventi sempre meno di direzione e sempre più di confronto politico generale. In effetti, il Comitato centrale diventa sempre più il luogo del dibattito generale, rinunciando ormai ad avere un ruolo di reale direzione politica. Comitato, Direzione e Segreteria si caratterizzano per un’imponente immissione di nuovi dirigenti, nuove leve che favoriranno e appoggeranno il mutamento finale e soprattutto la segreteria occhettiana (come nel caso della Segreteria, totalmente rivoluzionata nell’arco di pochi anni e infarcita di dirigenti a sostegno del segretario).

Quindi, grazie al profondo rinnovamento degli organi dirigenti nazionali, la nuova segreteria poteva contare su una classe dirigente giovane e nuova, propensa all’innovazione e vogliosa di affermare la propria posizione nei confronti della vecchia classe dirigente. Infatti, quest’ultima, custode dell’ortodossia e della memoria storica, viene a trovarsi in netta minoranza rispetto alla nuova generazione, ricordando tuttavia come anche questa non fosse totalmente schierata con Occhetto.

Il primo e più logico tassello che dà il via alla crisi di identità è il cambiamento del nome; qualunque programma si scelga, non ci si può più definire comunisti. Questo è il momento in cui viene attuata con decisione la massima contaminazione con il pensiero liberaldemocratico. Ma è però anche il chiaro segnale che il Pci si libera della propria ingombrante identità senza averne un’altra in sostituzione. L’approdo che sembrerebbe più logico e immediato, quello socialdemocratico, è sostenuto soltanto dalla componente riformista del partito, mentre il gruppo facente capo ad Occhetto si muove verso la costituzione di un non ben identificato partito radicale di massa, con l’accentuazione della centralità del cittadino e dei diritti individuali e l’apertura del partito alle realtà associative della società civile.

Dal punto di vista strettamente ideologico, sempre più rari si fanno i riferimenti a Marx, mentre, durante il XIX Congresso, Occhetto sembra promuovere una sorta di polimorfismo ideologico-culturale desunto da apporti plurimi e differenti. Il ridimensionamento del marxismo passa quindi per una sua relativizzazione, il che esclude comunque un suo abbandono drastico e senza riserve. Il nuovo volto del partito deve profilarsi come quello del partito “pigliatutto”, un partito che possa diventare il più possibile interclassista.

E’ una ridefinizione dell’ideologia che poggia essenzialmente su tre pilastri fondamentali: la condanna e il riconoscimento del fallimento del socialismo realizzato con una scelta di campo chiaramente europeista e occidentale; l’assorbimento nel proprio statuto culturale della tematica dei diritti; l’accettazione piena delle logiche del mercato e del capitalismo. Questo, almeno sulla carta. Infatti, andando a scandagliare con più attenzione le varie posizioni dei quadri all’interno del partito, si evincono giudizi nostalgici nei confronti dei Paesi del socialismo realizzato, insieme al permanere di sentimenti anticapitalisti, antiamericani e antioccidentali.

In termini generali, è da osservare come la preferenza per i valori espressi dalla Rivoluzione francese significhi privilegiare il riferimento ai diritti borghesi dell’uomo e del cittadino al posto della rivoluzione proletaria. Non solo, ma si scorge un’inclinazione a far propria un’accezione tipicamente procedurale, e quindi liberaldemocratica, della democrazia, rispetto ad una prettamente sostanziale. Anche sui diritti civili, un tempo di pertinenza esclusiva dei radicali, vi è una larga convergenza, in sintonia con l’ambizione della costruzione di quel partito radicale di massa precedentemente menzionato.

Traendo qualche conclusione, si può dire che, mentre sul campo dei diritti civili e delle libertà personali si registra una larga convergenza di vedute all’interno del partito, sul piano del rapporto con il socialismo reale e in relazione alle tematiche inerenti le strategie di politica internazionale si riscontrano invece posizioni molto più tradizionali, spesso non esattamente in linea con quelle veicolate dalla leadership.

Complesso è poi il rapporto con il mercato e con il capitalismo, in quanto la maggior parte dei quadri sembra rimanere ancorata a visioni anticapitalistiche e sindacal-populiste. L’interpretazione marxista dei rapporti economici è ancora uno stereotipo duro a morire e il capitalismo è ancora considerato un male in sé. Di conseguenza, non si avrà vera democrazia, questo il pensiero dominante, fino a quando non ci sarà una reale partecipazione dei lavoratori alla gestione diretta delle imprese. Il mercato sembra essere invece più largamente condiviso, o meglio, se ne condivide la necessità al fine di istituire una società giusta. Il nesso tra mercato e democrazia, quindi, appare anch’esso un dato sostanzialmente acquisito.

Infine, per quanto riguarda le correnti interne al partito, in realtà sempre esistite, ma mascherate dal centralismo democratico, la svolta crea un rimescolamento di posizioni. I comunisti sono stati storicamente divisi in destra (Amendola), centro (Longo-Berlinguer-Natta) e sinistra (Ingrao). Occhetto ha basato la sua leadership sull’appoggio del centro berlingueriano e di alcuni componenti della sinistra del partito. Più sospettosa nei suoi confronti e nei confronti del suo movimentismo la componente riformista guidata da Napolitano. Con la svolta, tuttavia, quest’ultima componente si schiera a pieno sostegno del segretario, mentre la sinistra si sgancia totalmente e il centro si spacca. In questo quadro, gli alfieri principali del mutamento vanno proprio ricercati ed individuati in quella componente del partito di sinistra moderata, coincidente con l’appartenenza al gruppo riformista.

Per concludere, allora, possiamo individuare dei fattori di lungo e breve periodo alla base del mutamento. Tra i primi: il calo della forza organizzativa e dei consensi elettorali; l’attenuazione del centralismo democratico; la crisi ideologica e la conseguente incrinatura dell’identità; il ricambio della classe dirigente nazionale e locale d’apparato. Tra i secondi, che potremmo definire fattori di detonazione definitiva della crisi e del conseguente mutamento, possiamo enucleare: la pesante sconfitta elettorale del 1987; il cambio della leadership con l’ascesa di Occhetto; il crollo inarrestabile di tutte le società comuniste a partire dal 1989.

Momenti decisivi: il XVIII Congresso del marzo 1989 che, da un lato, rimodula i riferimenti ideologici e teorico-culturali e, dall’altro, permette un’ingente immissione di nuovi dirigenti; il crollo del muro di Berlino, evento che permette di porre in essere il distacco definitivo dalla storia del comunismo e di procedere ad un vero e proprio processo di sostituzione dei fini. E’ questa la fase più delicata, che si chiude con il XIX Congresso del marzo 1990, essendo il XX, quello che sancisce la nascita del Pds, una semplice ratifica del precedente.

Ignazi si pone, infine, come ultima domanda, la questione del modello di partito verso il quale il Pds si sarebbe potuto orientare, individuando tre alternative differenti e lasciando al corso storico l’onere della risposta.

La prima opzione è quella di un partito radicale di massa, la cui realizzazione avrebbe dovuto comportare un rafforzamento dei caratteri riformisti-libertari, un’ulteriore spinta in direzione del revisionismo culturale, la centralità assoluta della tematica dei diritti e un alleggerimento organizzativo affiancato da un ennesimo rinnovamento del ceto politico.

La seconda via è quella del partito di ispirazione socialdemocratico-laburista, con l’accentuazione dei caratteri riformisti-laburisti che, tradotto in termini pratici, vuol dire un saldo riferimento alla tradizione storica del movimento operaio. Ne consegue una valorizzazione del rapporto con il sindacato, la centralità della tematica del lavoro e una strategia di alleanza sociale con i ceti medi. Quindi, mentre nella prima ipotesi il referente del partito radicale di massa sarebbe il cittadino con i suoi diritti, in questo caso al centro dell’attenzione assurgerebbe il mondo del lavoro, anche se non più con le fattezze del vecchio operaismo di stampo comunista.

Infine, l’opzione del partito antagonista-movimentista, prefigurata dalle posizioni di Ingrao e Bassolino, che prevederebbe una linea politica ancor più radicale secondo la quale la liberaldemocrazia non va realizzata, ma superata. L’anima antagonista di un siffatto partito, quindi, si prefiggerebbe l’obiettivo di una radicale trasformazione economico-sociale ed istituzionale, al fine di favorire uno sviluppo socialista della società italiana. A questa linea non appartiene certamente la cultura dei diritti e delle libertà del cittadino e i referenti privilegiati sono i movimenti antagonisti.

Se la storia ha dato un responso, possiamo certamente dire che nessuna delle tre opzioni si è inverata completamente. Nel percorso che ha condotto dal Pds ai Ds, fino all’attuale Pd l’identità che ne è scaturita appare essere a tutt’oggi alquanto ibrida, non definendosi in maniera netta. Siamo, per così dire, ancora in una fase di work in progress.

Un’altra interessante prospettiva d’indagine è quella promossa da Guiso (2011), il quale, partendo dall’analisi della cultura politica e della dimensione politico-istituzionale del Pci, concentra la propria attenzione sulla questione morale e sull’influenza dell’ultimo Berlinguer nella costruzione delle fondamenta sulle quali si sarebbe poi sviluppata la transizione post-comunista.

Storiografia e politologia, oltre ai diretti protagonisti di quell’epoca, hanno sottolineato con forza l’importanza assunta dai fattori culturali nella detonazione della crisi del comunismo italiano, non più in grado di rispondere alle domande provenienti da una società in profondo cambiamento, una società che si va trasformando a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. La cultura del Pci, in sostanza, è rimasta rigidamente fedele a degli schemi ormai obsoleti, non più applicabili alle mutate condizioni socio-economiche della società moderna.

La storia dell’ultimo decennio di vita del Pci si contraddistingue per l’incapacità della classe dirigente di sintonizzarsi e saper assorbire le nuove domande provenienti dalla società civile, codificandole ed elaborandole attraverso altrettanti nuovi strumenti politici, culturali e organizzativi. Tutto ciò è mancato e ha contribuito in modo determinante a provocare un cortocircuito catastrofico all’interno del partito.

E’ in questo quadro che si inserisce la nascita del nuovo partito, il Pds, da subito impegnato a liberarsi del fardello di questi fallimenti e a rimuovere qualsiasi fattore di identificazione con l’ideologia decaduta e sconfitta. Una necessità, questa, derivante anche dal fatto di dover redimere la contraddizione, altrimenti insolubile, tra la dimensione teleologico-rivoluzionaria del vecchio partito e quella pragmatico-evolutiva del nuovo, resasi imprescindibile dalle mutate condizioni di contesto in cui si esplica ormai la politica moderna.

Durante tutto l’arco degli anni ’80, come abbiamo già visto in precedenza, si mette in moto un processo di metamorfosi che costituirà il fondamento della nuova identità post-comunista, ammesso che ve ne sia una chiaramente riconoscibile.

In questa prospettiva, non si può fare a meno di agganciare l’analisi all’ultimo periodo della segreteria Berlinguer, certamente foriero di cambiamenti decisivi.

Le varie analisi politologiche che si sono succedute nel tempo hanno messo in rilievo come uno dei fattori decisivi per il declino del Pci sia stato un sostanziale conservatorismo che si sarebbe impossessato delle logiche del partito, facendolo operare nel senso di una mera autoconservazione e comportando una sua trasformazione da mezzo a fine ultimo dell’azione politica. Gli anni Settanta e Ottanta vedono un netto rafforzamento di tale tendenza autoreferenziale e pongono in evidenza, in tutta la sua drammaticità, una resistenza al cambiamento da parte del Pci, refrattarietà che ne avrebbe accelerato il distacco con la realtà e, in ultimo, la sua disgregazione.

Guiso mette in evidenza come, alla fine degli anni Settanta, il Pci derivi ancora la sua forza da tre legittimazioni.

La prima, definita “legittimazione della cattedra”, deriva dal riconoscimento, da parte del mondo politologico e sociologico, di una sua funzione sostanzialmente socialdemocratica, nonostante la vulgata ideologica del Pci fosse concentrata in tutt’altra direzione. In quest’ottica, il suo ruolo è considerato funzionale alla modernizzazione politica del Paese.

Vi è poi una “legittimazione del carisma”, assicurata da un leader come Berlinguer, il quale riuscirà a mascherare la crisi del carisma di partito, dovuta essenzialmente al processo di secolarizzazione del comunismo. Si tratta di una legittimazione che permetterà al Pci di avere uno strumento importante per entrare nell’arena politica moderna, contraddistinta da una forte personalizzazione.

Infine, vi è la “legittimazione costituzionale”, per cui, all’interno della democrazia dei partiti, il Pci, con la sua “diversità”, è riuscito ad occupare un ruolo centrale del sistema.

Accanto a queste considerazioni di ordine politologico e sociologico, quando si analizza il comunismo è necessario adottare anche un’ulteriore prospettiva: quella antropologica, la quale è fondamentale per capire l’importanza rivestita, per la cultura comunista, dall’identità.