LIMITI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA

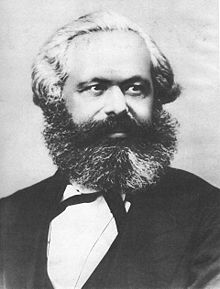

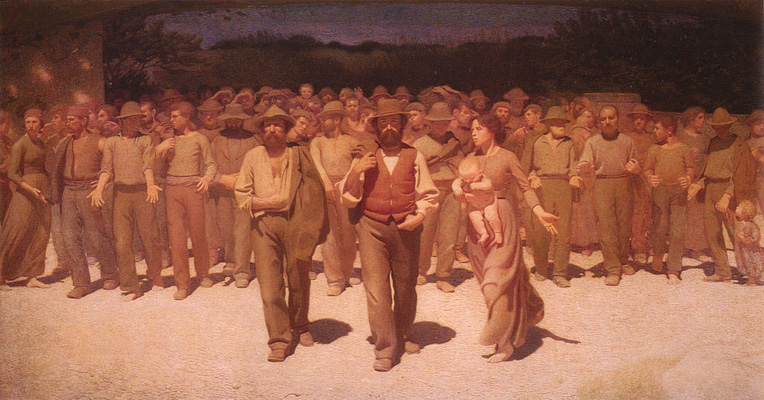

“Libertà ed eguaglianza sono valori antitetici, nel senso che non si può attuare pienamente l’uno senza limitare fortemente l’altro”. Il giudizio di Norberto Bobbio non lascia equivoci. Il massimo della libertà è inconciliabile col massimo dell’eguaglianza (e quindi della democrazia). In un sistema liberaldemocratico è possibile raggiungere un compromesso, cercare una via di mezzo che soddisfi tutti: ma non sarà mai una risposta fedele all’ortodossia delle due dottrine. E questo perché se c’è piena libertà, ci dev’essere anche piena libertà di arricchirsi (economicamente, ma anche culturalmente!) e divenire diseguale rispetto agli altri. Se invece c’è piena democrazia, nessun limite deve essere posto alla sovranità popolare, nemmeno i diritti umani. Rousseau affermava che nulla poteva essere posto al di sopra della volontà generale. La nostra Costituzione, invece, riconosce la vocazione democratica del sistema, ma pone prim’ancora dell’Uguaglianza il rispetto dei Diritti inviolabili della persona. L’Art. 2 è considerato dagli esperti una vera super-norma che prevale su tutte le altre previsioni della Carta ed informa del suo spirito l’intero ordinamento, così realizzando il sacrosanto principio che è lo Stato a doversi porre al servizio dell’individuo, e non viceversa. Ma, come dicevamo, il contrasto tra l’idea democratica e quella liberale può essere pacificato di fatto, ma non sanato su un piano teorico. In fondo, è lo stesso Principio di Maggioranza (cardine della democrazia) ad essere intrinsecamente antilibertario. Con esso si pretende infatti di giustificare l’imposizione di una regola non condivisa sulla base dell’assunto (in verità assai discutibile) che i più hanno sempre ragione. “Il luogo comune secondo cui la maggioranza non può avere torto è sempre impregnato di moralismo e opera ricatti sentimentali: non è forse moralmente molto più nobile abbandonare il proprio egoista giudizio individuale e abbandonarsi alla volontà della propria Patria?” (N. Bobbio). Meno male, allora, che ci sono dei limiti fondamentali fissati per l’esercizio della sovranità popolare! Se, infatti, mancasse l’idea di uno spazio che deve restare immacolato dall’intervento statale ci troveremmo di fronte a quel “mondo delle api” che punta allo “svuotamento delle individualità” (N. Bobbio). Gli esperimenti totalitari sono stati la testimonianza di quanto possa essere grigia e depressa una società armonica per costrizione ed hanno, per converso, rafforzato l’idea che una democrazia necessiti di una buona dose di libertà per potersi conservare nel tempo. Le profonde contraddizioni delle Liberaldemocrazie moderne vennero intuite perfettamente da Alexis de Tocqueville, con una lungimiranza tale da sembrare perfino profetica. Il francese, aristocratico di nascita e di spirito, si trovò in pieno Ottocento a dover fare i conti con un mondo che ormai aveva voltato pagina: l’Antico Regime era tramontato per sempre ed una nuova era si stava aprendo. Tocqueville fu al contempo affascinato e disgustato dal fenomeno democratico: la sua stessa estrazione lo portava a dubitare della capacità di governo delle masse e a disprezzare l’inevitabile conformismo generato dalla Democrazia. Allo stesso tempo, tuttavia, provava un’intima attrazione per la società statunitense che, meglio di tutte, ne rappresentava l’essenza. Insomma, Tocqueville fu costretto dalla Storia a fare i conti con un presente che lo incuriosiva e lo ripugnava simultaneamente; i fasti del passato non c’erano più, ma avevano lasciato nella sua formazione una traccia indelebile che emergerà nell’acume delle sue osservazioni critiche. Con straordinario intuito, metterà a nudo tutti i limiti delle società fondata sull’Uguaglianza preannunciando degenerazioni che, col senno di poi, si concretizzeranno puntualmente. Se “La democrazia in America” fosse stata scritta sul finire del ’900, forse sarebbe passata inosservata. Un’analisi politica tra tante altre. Sapere che, invece, è stata completata nel 1840 lascia sbigottiti. L’attualità di certe osservazioni si potrebbe spiegare benissimo se l’opera fosse stata scritta ex post, dopo aver sperimentato il meccanismo democratico e le sue carenze: ma Tocqueville ha la non comune capacità di precorrere i tempi, di vedere oltre i facili entusiasmi del rinnovamento politico. E di scrivere pagine che non invecchiano mai. “I popoli democratici amano più l’uguaglianza che la libertà”. E questo nonostante il fatto che essi “non possono essere assolutamente uguali senza essere interamente liberi”. Qui un’affermazione importantissima, che merita attenzione: la libertà negativa deve essere il presupposto ineliminabile per realizzare una vera uguaglianza! Tocqueville smaschera gli impostori: ogni altra forma di eguaglianza proposta al popolo è un inganno volto a ristabilire, tramite la “dittatura del proletariato”, una profonda differenza fra governanti governati… La differenza che corre tra chi decide per tutti e chi è destinato a subire, tra chi è abilitato dal Partito a conoscere la Verità e chi invece dovrà solo obbedire ciecamente. Ci sono voluti 150 anni per capirlo, ma Tocqueville lo aveva denunciato prim’ancora che qualsiasi regime comunista potesse prendere il sopravvento nel mondo! L’ammaliante suggestione del livellamento ha sempre nascosto ai più la sua faccia oscura: da Platone a Marx, il Comunismo egualitario ha sempre sostenuto l’adesione acritica (e forzata) ad un programma calato dall’alto, volto al perfezionamento e alla creazione del Paradiso in terra. Il messaggio del tedesco è quindi estremamente contraddittorio: superare lo Stato tramite l’esaltazione dello Stato stesso, condannare l’Assolutismo ma creare la Dittatura, celebrare il popolo ma lasciare tutto nelle mani di pochi, svuotare l’individuo, ampliare all’inverosimile le competenze dell’amministrazione pubblica. Tocqueville questo lo aveva capito. E lo aveva capito prim’ancora del “Manifesto” (1848) e del “Capitale” (1867): gli erano bastati i primi accenni di Socialismo per realizzare quello che sarebbe diventato evidente all’altra metà del mondo solo alla fine del Novecento. Dunque libertà da ed eguaglianza non dovrebbero essere scisse, tuttavia “l’attaccamento che gli uomini provano per la libertà e quello che risentono per l’eguaglianza sono anche due cose disuguali… La libertà si è nei diversi tempi manifestata agli uomini sotto forme diverse; non fu mai propria esclusivamente di un determinato strato sociale, e si trova anche fuori delle democrazie: onde non potrebbe costituire la caratteristica dei secoli democratici”. Insomma, qui a parlare non è il Tocqueville diplomatico e osservatore: è il visconte di Tocqueville, che rivendica le antiche origini del “suo” ideale e ci tiene a tenerlo ben distinto dalle concezioni esaltate nei tempi moderni (e cioè dall’eguaglianza). Ribadisce insomma che può esistere una società liberale ma non democratica, e che in fondo l’Occidente non ha mai per tradizione tollerato la violazione delle libertà. I tempi moderni – sostiene l’autore – ci impongono (in qualche modo) di declinare assieme di due concetti, ma essi restano sostanzialmente dissimili e, soprattutto, patrimonio di uomini diversi. Certo, nelle Liberaldemocrazie in linea di principio si accettano entrambi i principi. Ma, nel concreto, gli spiriti mediocri continueranno a preferire senza dubbio l’Uguaglianza. Essi infatti, aspirando alla tranquillità e alla spensieratezza, accetteranno di pagare anche un prezzo molto salato: una vita banale e insignificante in cambio di diritti sociali. Gli spiriti migliori, però, continueranno a bramare la Libertà, che sarà per loro come una vocazione interiore, un desiderio irrefrenabile che li porta alla solitudine, alla distinzione, al disprezzo di ciò che è volgare. Tocqueville entra a pieno titolo in questa seconda categoria, e per questo dimostrò efficacemente come il regime democratico è per forza di cose propenso alla demagogia e alla corruzione. Non si illuse mai che la selezione dei governanti ricadesse sulle persone più idonee a promuovere il bene collettivo: diffidava infatti della capacità di scelta delle masse, che si legano ad una parte politica più per simpatia o interesse che per condivisone di programmi politici. “Coloro che considerano il suffragio universale come una garanzia della bontà delle scelte si illudono completamente… I più grandi geni si sbagliano, figuriamoci se ci riuscirebbe la massa! Da ciò deriva che i ciarlatani di ogni genere conoscono così bene il segreto di piacergli, mentre molto spesso i suoi veri amici falliscono”. Tocqueville, insomma, non nega che in Democrazia vi possano essere buoni politici, ma nota come la massa non ami ascoltare dure verità ma piuttosto si alletti nel sentir parlare di sogni, novità, progetti. Parole vuote ma seducenti, che eccitano gli entusiasmi popolari e conquistano il favore degli elettori. Il pericolo del populismo, insomma, non è un effetto collaterale della Democrazia: è un male endemico. E la cosa è ben diversa. Significa che bisogna farci i conti giorno dopo giorno, sapendo che il suo bacillo è sempre in agguato e va continuamente affrontato. Ma la sfida è impari, perché le promesse dei demagoghi sono più affascinanti degli argomenti scomodi di chi dice il vero. Ed in Democrazia, alla resa dei conti, non importa chi ha ragione e chi ha torto: vince chi prende più voti. La lucida analisi di Tocqueville è spietata quanto sincera. Oggi se qualcuno si dichiarasse contrario al Suffragio universale verrebbe messo alla pubblica gogna, eppure ciò che afferma lo studioso francese è sotto gli occhi di tutti. A voler essere intellettualmente onesti, è lampante che non tutti possono avere la stessa capacità (e soprattutto lo stesso interesse!) nel concorrere a determinare la scelta dei governanti. Verrebbe da dire che non tutti siamo uguali da questo punto di vista. Questa tremenda eresia che mi permetto di sostenere è di una evidenza palese, ma troppo retrograda per poter essere affermata pubblicamente senza rischiare il linciaggio (verbale, si spera…). E questo è, in fondo, un altro limite della Democrazia: non si può mai sostenere qualcosa di troppo scomodo ai più senza ledere il supremo principio del Conformismo delle idee! Eppure il fatto che non tutti possono avere la stessa capacità di scelta politica è provato da decenni di supina accettazione del sistema clientelare e lobbistico, senza che nulla sia mai veramente cambiato. Tutti si lamentano, è vero, ma tutti legittimano questo meccanismo non solo col proprio voto, ma soprattutto adeguandosi alla logica del potere. Elemosinare una raccomandazione, un favore, un posto di lavoro, una concessione edilizia al potente di turno è quanto di più mortificante per la Libertà di un uomo. Ma è anche uno dei frutti più amari e diffusi che la pianta democratica ha generato! Insomma, Tocqueville pone un problema vero, condivisibile, ma non dà una soluzione: non contesta il sistema democratico (che considera ormai acquisito) ma ne evidenzia le carenze intrinseche e per questo inestirpabili. D’altra parte il suo non è un ragionamento di classe: la diversa capacità di scelta può derivare da mille fattori, come l’istruzione, la rettitudine, ma soprattutto l’interesse personale alle questioni politiche. Scegliere un candidato invece di un altro, scegliere un’impostazione partitica invece di un’altra non è cosa semplice… Ci vuole studio, passione, cultura, tempo per capire le dinamiche che si celano dietro le parole degli oratori. “Il popolo non trova mai il tempo e i mezzi per dedicarsi a questo lavoro. Deve sempre giudicare in fretta ed attaccarsi agli oggetti più appariscenti”. Queste parole sono quanto mai attuali, nell’Italia dei salotti televisivi dove la politica è spettacolarizzazione, gossip, bagarre continua ed inconcludente che stimola solo gli istinti più bassi del voyeur da piccolo schermo, desideroso di polemiche e scandali di cui non ci si appaga mai. Ma cosa resta a fine serata? Ci si arricchisce di qualche contenuto? Il tele – cittadino è stimolato ad approfondire i grandi temi, a capirci di più? La politica contemporanea è divenuta un grande circo mediatico a cui è difficile sottrarsi, perché il tubo catodico soddisfa l’egocentrismo di chi ha bisogno di apparire per avere consenso e governare. Così, mentre le aule del Parlamento sono tristemente vuote (quando non si trasformano in ring…), nessun politicante si tiene lontano da giornali, televisioni e via dicendo… Questa è l’altra faccia della Democrazia e dell’Uguaglianza: ce lo dice Tocqueville, ce lo dimostrano i fatti. Soluzioni facili non ce ne sono: probabilmente la Storia ci dice che bisogna farsene una ragione ed ingoiare amaro. È infatti evidente che, pur volendo introdurre un qualsiasi correttivo che limiti il Suffragio universale, si porrebbe un dilemma ancor più grave: come evitare che il criterio sia equo, imparziale, e non si risolva nella creazione di un’oligarchia di casta? Rispondere è davvero difficile! È del pari evidente, però, che Democrazia e meritocrazia non vanno di pari passo. Sarebbe auspicabile, perlomeno, che lo Stato investa fortemente nell’istruzione, affinché tutti i giovani cittadini abbiano la possibilità di divenire (più o meno…) uguali nella capacità di discernimento. Non tutti ci arriveranno: è una questione di capacità naturale e di stimoli personali. Non tutti vogliono studiare, non tutti vogliono eccellere. Ci sarà sempre chi preferisce accontentarsi di una vita comoda, di un piccolo stipendio sicuro a diciott’anni, di una partita a pallone invece di ore passate sui libri. È nella natura delle cose. Ciò che conta è dare la possibilità a chiunque sia volenteroso e veramente portato di poter raggiungere certe vette, senza dover fare i conti in tasca e doversi arrendere per ragioni economiche. In questo fondamentale presupposto per la libertà dei suoi cittadini lo Stato oggi latita paurosamente, nonostante una specifica previsione costituzionale in merito. Il Diritto allo Studio è vanificato: e così anche un po’ di quello strano e controverso Diritto alla Felicità di cui parlava Kant. La Scuola della nostra Repubblica democratica è ben più classista di quanto appaia: istituti (pubblici) di serie A e istituti di serie B, sezioni riservate a brillanti rampolli della borghesia e sezioni abbandonate a sé stesse, realtà dove vengono concentrati i migliori insegnanti e realtà dove i professori vanno e vengono nel corso dello stesso anno, così vanificando ogni continuità nell’apprendimento… Questa la verità sottaciuta. La società che ha abolito il merito in nome dell’egualitarismo fatica ad essere veramente giusta ed equa, e i migliori stentano ad emergere. Per tornare a Tocqueville, in Democrazia sembra mancare la reale volontà di far primeggiare i più capaci perché le sue istituzioni, fondate sul Principio di Uguaglianza, “sviluppano ad un altissimo grado il sentimento dell’invidia”. Chi infatti vede emergere persone più capaci tende a disprezzare le loro qualità, a ridicolizzarle, ad estraniarle invece di riconoscere loro il giusto. La folla detesta tutto ciò che non le somiglia, pretende un piatto conformismo, un’adesione ai suoi gusti mediocri. “Non c’è superiorità la cui vista non affatichi i suoi occhi”: e allora la calunnia e la derisione colpiscono i meritevoli, spingendoli ad allontanarsi dall’impegno politico e a ritrarsi nei propri interessi. “Nella democrazia i semplici cittadini vedono un uomo che esce dai loro ranghi… Questo spettacolo suscita la loro sorpresa e la loro invidia… Attribuire la sua ascesa al suo ingegno o alle sue virtù è molesto, perché significa riconoscere che essi stessi sono meno virtuosi e meno abili di lui”. Ostilità verso i migliori, allora, ed ampio favore verso i demagoghi, verso i quali c’è quasi un rapporto di immedesimazione perché, in fondo, essi condividono gli umori e gli interessi della massa (che non sono di per sé quelli migliori per la collettività!). Un’altra (profetica) sferzata di Tocqueville al regime democratico si fonda sullo stato di continua agitazione che lo pervade: la massa è volubile e irrazionale, dunque sempre inquieta ed insoddisfatta. Così, dietro l’angolo, c’è sempre il rischio che – stanchi di violenze di piazza, cortei, scioperi, scontri politici portati sino all’esasperazione – il popolo scelga la strada dell’ordine e della pacificazione forzata: scocca in quel momento l’ora della tirannia, che è sempre in fondo una tirannia della maggioranza perché sorretta da un massiccio consenso popolare. Cosa ne sapeva Tocqueville delle adunate oceaniche a Piazza Venezia? Nulla! Eppure anticipò in modo sbalorditivo l’analisi compiuta da Salvemini nel suo scritto “Cos’è la libertà e come gli Italiani la perdettero”. Cosa poteva sapere del Partito Nazionalsocialista che alle elezioni del 1933 conquistò il 51,8% dei voti nella democraticissima Repubblica di Weimar? Niente! E del Socialismo reale esercitato in nome della massima Uguaglianza? Proprio nulla! Ecco perché, a mio avviso, Tocqueville è un genio: aveva compreso anzitempo tutti i mali che affliggono una democrazia liberale. Nessuno lo ascoltò, e la Storia seguì il suo corso come se niente fosse… Ma lui lo aveva detto: il Principio di Maggioranza e quello di Uguaglianza nascondono dentro qualcosa di terribilmente autoritario ed innaturale che prevarica il valore del singolo e lo assoggetta ad un male ben peggiore dell’Assolutismo da Ancient Regime. Ecco perché all’arbitrio totalizzante del δήμος occorre sempre mettere un freno: un limite giuridico, per Tocqueville, è sempre troppo fragile per poter resistere ai furori della massa. E, d’altra parte, è utopia pensare che la Separazione dei Poteri, la Costituzione rigida o la stessa Corte Costituzionale possano resistere ad oltranza: molti di questi istituti non sono stati capaci di opporsi all’ascesa del Nazismo in Germania (e la Costituzione di Weimar, dicono gli esperti, è stata una delle carte migliori mai prodotte!). Sono meccanismi, artifici tecnici che possono aiutare, ma non mettono al riparo dallo spettro del Totalitarismo di massa, figurarsi dal più edulcorato Populismo! Forse aveva ragione l’agnostico Tocqueville: serve la convinta adesione ai “principi primi” della religione per salvare la Democrazia ed evitare che essa degeneri completamente. Che poi non è molto diverso dal dire che, alla base della limitazione dei poteri, non ci devono essere tanto limiti interni frutto di complicate alchimie istituzionali, ma piuttosto limiti esterni che rappresentano prerogative individuali sacre, intoccabili, metagiuridiche. Vita e Libertà prima di tutto il resto!