LIBERTÀ E DEMOCRAZIA SI INCONTRANO

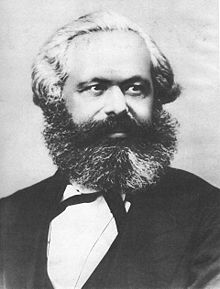

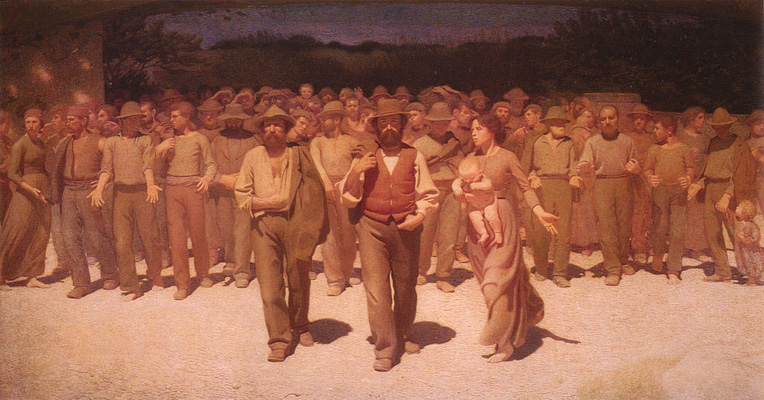

Passo dopo passo, attraverso una dettagliata serie di testimonianze storiche, siamo finalmente arrivati al cuore del problema: Liberalismo e Democrazia hanno avuto una genesi assai diversa che li ha visti talvolta in netta contrapposizione fra loro. E questo perché il Liberalismo si fonda sul concetto di Libertà, la Democrazia su quello di Eguaglianza. Le due correnti si trovarono per la prima volta accanto durante la Rivoluzione Inglese, unite nella lotta all’Assolutismo (a questo proposito mi sembra opportuno rammentare i “Dibattiti di Putney”, resoconto di una discussione tra il generale moderato Ireton – che difendeva la proprietà – ed i Levellers – che sostenevano che il fine ultimo dello Stato fosse la tutela della persona e non dei beni). Lo stesso John Locke aveva riconosciuto al popolo il potere di delegare e rimuovere il legislativo (visto, tra l’altro, come potere preminente rispetto all’esecutivo). Ma l’episodio probabilmente più eclatante è stato la Rivoluzione Francese, in cui si condensarono contemporaneamente istanze democratiche e liberali. Per comprendere le controverse dinamiche di quegli anni basta leggere le geniali osservazioni di Alexis de Tocqueville, nel suo saggio “L’Antico Regime e la Rivoluzione”: la parabola rivoluzionaria si spiega tutta, per lo studioso francese, nel difficile confronto tra libertà ed eguaglianza. “All’inizio della Rivoluzione esse s’incontrarono; per così dire confluiscono l’una nell’altra e per qualche tempo si fondono (qui l’autore si riferisce al 1789, “tempo degno di imperitura memoria”); ma frammezzo all’anarchia e alla dittatura popolare” l’amore per la libertà s’attenua e nasce “dalle stesse viscere della nazione, che aveva testé abbattuto la monarchia, un potere più esteso, più capillare, più assoluto di quello che fosse mai stato detenuto da alcuno dei nostri re”. Insomma, l’equilibrio tra principi liberali ed istanze democratiche si ruppe ben presto, travolto dalla furia giacobina del Terrore e dell’Egualitarismo forzato. Dopo questa fase cruenta i pensatori liberali cominciarono a diffidare non poco dei Democratici, considerati troppo estremisti e radicali. Tuttavia il confronto fu inevitabile, anche perché (nonostante il Congresso di Vienna e la logica della Restaurazione) il ritorno all’Antico Regime era evidentemente improponibile e un po’ ovunque scoppiavano moti insurrezionali volti ad ottenere la Costituzione. L’Ottocento fu dunque un secolo in cui (volenti o nolenti) le due scuole politiche dovettero conoscersi meglio e cominciare (timidamente) a dialogare. Giuseppe Mazzini intuì perfettamente quale importanza rivestisse il concetto di Libertà per l’attuazione del suo programma democratico: “Senza libertà voi non potete compiere nessuno dei vostri doveri. Ove essa manchi Giustizia, Morale, Uguaglianza non hanno più significato”. Insomma, il pensiero mazziniano è già un ibrido (imperfetto) tra Liberalismo e Democrazia, perché – pur postulando una funzione etica dello Stato che di liberale non ha proprio nulla – non cede alle suggestioni di un egualitarismo esasperato (e forte è infatti la polemica con Marx!). Mazzini vede nella Libertà una pre-condizione ineliminabile per arrivare all’Uguaglianza… Coerentemente con queste osservazioni, anche il democratico Francesco de Sanctis sostenne che la Libertà dovesse essere il mezzo, l’Uguaglianza il fine ultimo. Contestava perciò ai liberali del suo tempo di aver ridotto la prima ad una mera procedura di cui ciascuno poteva servirsi per i propri scopi; i democratici, invece, ispirandosi all’ideale di una società rinnovata “fondata sulla giustizia distributiva e… sull’eguaglianza di fatto” coltivavano una visione più sostanziale di libertà. Sull’altro fronte, John Stuart Mill rappresentò certamente l’ala del movimento liberale più sensibile ai temi di uguaglianza e giustizia sociale. Mill considerò infatti la democrazia rappresentativa come lo sviluppo naturale dei principi liberali. Partendo dal concetto che “l’umanità è giustificata a interferire sulla libertà d’azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi” arriva a negare che i limiti alla potestà dello Stato derivino da presunti diritti naturali; per questo, il compito dei governanti non è quello di seguire la morale, ma quello di perseguire la massima felicità di tutti, e cioè l’Utile di Bentham. Sennonché questa felicità per tutti comporta anche politiche sociali avanzate (e per questo Mill è considerato da Norberto Bobbio come l’antesignano del Liberalsocialismo) e, soprattutto, l’estensione del suffragio. “La partecipazione di tutti ai benefizi della libertà è il concetto idealmente perfetto del libero governo… Nella misura in cui alcuni sono esclusi da questi benefizi, gl’interessi degli esclusi sono lasciati senza le garanzie accordate agli altri, ed essi stessi hanno minori possibilità per l’esplicazione delle loro energie per il bene loro e della comunità”. E qui Mill coglie nel segno, e forse riesce a saldare in modo inossidabile Liberalismo e Democrazia. Delle due l’una: o un governo paternalistico, o un governo in cui tutti vengono responsabilizzati fino in fondo. Contraddire il principio paternalista e poi negare il suffragio universale è illogico. Se si parte da un’idea di libertà uguale per tutti, allora anche il ruolo politico deve esserlo. Diritti politici e diritti di libertà sono consequenziali, e questo perché in un sistema come quello attuale (privo di quei contropoteri medievali e caratterizzato dal monopolio statale dello jus) senza i primi sarebbe troppo difficile difendere i secondi. Visione tanto più corretta se consideriamo l’ottica benthamiana da cui scaturisce: se non esistono diritti naturali che limitano lo Stato, cosa potrà frenare la sua voracità se non il peso del nostro voto? Certo, si tratta di una risposta più fragile, perché non più fondata su solide basi di granito ma su un assunto, in verità, debole debole: e cioè che i più scelgano sempre governanti in grado di assicurare l’Utile generale. E questo non è affatto scontato (ce lo dimostrerà in seguito il “solito” Tocqueville…). Tuttavia Mill è convinto che il voto abbia in sé un notevole valore educativo, permettendo anche all’operaio di interessarsi e capire i grandi temi della politica; persino le donne dovrebbero essere ammesse alle urne perché “essendo più deboli, dipendono per la loro protezione maggiormente dalla società e dalla legge”. La proposta di Mill è stata obiettivamente innovativa ed indica la strada per il graduale incontro tra Liberalismo e Democrazia. Tuttavia bisogna sottolineare che, pur nella innegabile modernità delle sue affermazioni, il filosofo inglese non giunse mai a teorizzare un suffragio universale completo, escludendo i nullatenenti e gli analfabeti (anche se riconosceva come il diritto allo studio fosse fondamentale per una società democratica: e in questo un’altra encomiabile intuizione). Ma, con una proposta che potrebbe sembrare singolare, propose l’introduzione del voto plurimo per i più istruiti che, dopo averne fatto domanda, avessero superato un esame. Questo dimostra come, pur essendo certamente un innovatore del pensiero liberale, Mill non si fidò mai ciecamente delle masse, esattamente come tutti i Liberali del XIX sec. Grazie anche al suo insegnamento, però, durante tutto il Novecento il processo di progressiva estensione del diritto di voto (essenza della Democrazia!) ha coinvolto tutti i paesi occidentali. Immaginare oggi un regime liberale che non sia anche democratico sembra inimmaginabile. E probabilmente lo stesso si potrebbe dire di un regime democratico che non sia liberale, dopo il collasso del sistema sovietico che ha dimostrato tutti i limiti del Socialismo reale. Pur con molta difficoltà, Liberalismo e Democrazia si sono finalmente incontrati. La distinzione è ancora chiara ai teorici della politica, ma svanisce completamente nella percezione comune. Questo dimostra che una fusione è avvenuta ed ha prodotto una realtà costituzionale piena di difetti, ma capace di resistere anche al violento attacco sferratogli dai Totalitarismi durante il Secolo breve. Credo che immaginare un sistema alternativo sia possibile. Ma pensare di attuarlo, oggi, no. I principi di Libertà ed Eguaglianza sono ormai profondamente radicati nelle coscienze ed avvertiti come complementari. Questo non significa che l’intrinseca antinomia fra i due concetti non persista, anzi: il pericolo di derive è sempre in agguato, e spetta ai più avveduti saperlo scorgere laddove si concretizzi. Il punto d’incontro tra le due idee è stata l’Eguaglianza formale davanti alla legge: storicamente essa non ha significato solo democrazia, ma anche rifiuto della società per ceti e, quindi, “affermazione di una società in cui i soggetti originari sono soltanto gli individui uti singuli” (N. Bobbio). Da questo principio che ha rotto i retaggi del passato sono scaturite poi tantissime altre evoluzioni, compreso il nostro Art. 3 comma 2 della Costituzione laddove “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Quanto ci sia di liberale in senso classico dentro questa norma è evidente: molto poco. C’è il riferimento alla libertà, è vero, ed anche alla dignità umana. Ma “rimuovere gli ostacoli” non è esattamente compito di uno Stato minimo, anzi… Prelude ad un intenso intervento dello Stato, potenzialmente molto ampio ed invasivo (dico “potenzialmente” perché tra la lettera di una norma e la sua effettiva applicazione ce ne corre sempre…). È chiaro che l’Assemblea Costituente per stendere questo testo dovette cercare un compromesso molto difficile tra ideologie diverse. E quello che ne derivò fu un ibrido. Molte delle massime istanze liberali furono accolte dal Costituente, ma altre vennero pesantemente penalizzate. L’Art. 42, non inserito nei diritti inviolabili ma tra i “rapporti economici”, sembra negare la natura metagiuridica della proprietà privata. Anzi, ci dice che “La proprietà è pubblica o privata. I beni appartengono allo Stato, ad enti o a privati”. Una simile impostazione mortifica il valore che storicamente la proprietà ha rivestito nella società occidentale, anche come contrappeso ai poteri pubblici (ricordate il Despotismo Orientale di Aristotele, dove tutto apparteneva al sovrano?); quando poi si eleva a dignità costituzionale persino l’esproprio il monstrum è fatto. Insomma, se è vero che i nostri attuali ordinamenti si definiscono “liberaldemocratici”, è anche vero che dall’incontro tra le due correnti è scaturito qualcosa di sostanzialmente diverso rispetto al Liberalismo classico di Locke e alla Democrazia pura di Rousseau. Così come lo stesso Costituzionalismo di Montesquieu resta come un’eco ormai abbastanza lontana. L’esperimento odierno è lontano da quanto teorizzarono i grandi padri delle dottrine politiche moderne: forse loro inorridirebbero anche, ma intanto questo è il regime politico più diffuso e in continua espansione, grazie anche ad una espansione economica che non ha eguali nella Storia dell’umanità. Il benessere economico è stato un volano formidabile per l’estensione delle libertà e della democrazia. E questo perché molto spesso, come lucidamente sosteneva James Harrington, “empire follows the nature of property”.