ALL’ORIGINE DELLA LIBERTÀ

a) un Medioevo liberale?

Abbiamo finora sommariamente tracciato l’evoluzione del concetto di “democrazia” per comprendere meglio come esso si sia notevolmente modificato nel tempo. Proveremo adesso a tracciare il medesimo percorso per la (le) libertà. Probabilmente l’aspirazione alla libertà negativa è un dato costante nell’animo umano. Il celebre motto epicureo λάθε βιῶσας testimonia come già nella Classicità più matura l’uomo avesse abbandonato quella passione politica che animava le città totalitarie dei tempi antichi, preferendo una vita tranquilla ed appartata. Ma l’idea di libertà in campo giuridico sorge solo nel Medioevo. Potrebbe sembrare un paradosso. Ma come? I secoli bui della barbarie e della superstizione sarebbero l’humus che ha generato la rigogliosa pianta della libertà? “C’è un’idea tradizionale del Medioevo, che oggi non può più dirsi corrente, ma che tuttavia è ancora ben viva” – ci avverte Maurizio Fioravanti – “È l’idea del Medioevo teocratico, dominato dalle presenze orientate in senso universalistico dell’Impero e della Chiesa, entro cui le sole autorità politiche legittime sono quelle vicarie di Dio: un’età in cui, dunque, tutto il potere discende dall’alto, secondo una catena gerarchicamente ordinata. Su questa base, la contrapposizione con la costituzione degli antichi è fin troppo facile. Gli antichi avevano infatti sofferto le tirannidi (creando) esperienze politiche in qualche modo partecipate”, gli uomini del Medioevo invece avrebbero rinunciato alla pretesa di qualsiasi diritto. Ma questa visione, ci spiega Fioravanti, è frutto di un pregiudizio di ascendenza illuministica, teso ad esaltare acriticamente il mondo greco – romano e condannare senza appello l’Età di Mezzo. Sennonché, già Constant ci aveva messo in guardia dall’apologia del regime costituzionale delle πόλειϛ. Fioravanti, dal canto suo, dimostra come nei ben dieci secoli che costituiscono il Medioevo ci sono sì “poteri orientati in senso universalistico, come quello imperiale, ma spesso scarsamente dotati di effettività… Ed abbiamo per converso poteri agenti con ben altro grado di concretezza” su spazi piuttosto ridotti e soggetti ben definitivi. Insomma: Feudi, Città e Corporazioni sono i veri protagonisti della politica medievale! “Tutti questi poteri, indipendentemente dal loro raggio d’azione, hanno in comune il fatto di non essere poteri sovrani, di non nutrire alcuna pretesa totalizzante e onnicomprensiva nei confronti di soggetti, beni, forze ed ordini che concretamente esistono nelle rispettive giurisdizioni”. Da questo discende che “un primo carattere generale della costituzione medievale… è l’intrinseca limitatezza dei poteri pubblici”. Insomma, il pluralismo degli ordinamenti, tutti originari e quindi di pari dignità, andava a limitare inevitabilmente il potere centrale dei Rex o dell’Imperator (carica che il più delle volte era solo formale). Non era una carta scritta a stabilirlo (almeno all’inizio…), ma una consuetudo così atavica e radicata da essere indiscutibile. I Comuni medievali furono vivaci difensori delle proprie libertà. Il fenomeno, poi, fu ben più esteso di quanto raccontino i libri di scuola. A leggerli, pare quasi che solo nel Centro-Nord fiorissero le autonomie locali. Ma già nel 1015 (quando ancora c’erano i Principi longobardi!) a Benevento nacque una forma di assemblea civica, la coniuratio prima, come ricorda Gianni Vergineo nella sua “Storia di Benevento e dintorni”. Nel 1202 vennero promulgati gli Statuti comunali. Ben più eloquente è la vicenda inglese. Nel 1215, opponendosi ad una nuova tassa giudicata arbitraria, i baroni si ribellarono imponendo al re Giovanni Senza Terra la concessione della celeberrima “Magna Charta Libertatum”. Si tratta di una vera e propria legge di valore costituzionale (peraltro ancora oggi parzialmente vigente!) che prevede, al suo interno, una serie di libertà che sorprendono per la loro incredibile modernità. L’articolo 12 prevede la possibilità di stabilire nuovi tributi solo previa approvazione da parte di un Commune consilium regni (ricordate la riserva di legge del 27 Cost.?), così stabilendo come principio quella dell’intangibilità del patrimonio da parte del monarca. L’articolo 17 sancisce che “i processi si terranno in un luogo fisso” (germe del Principio di Naturalità del giudice). L’articolo 20 stabilisce che “nessun uomo libero sia punito… se non con una pena adeguata al reato”. Emerge anche l’inviolabilità della proprietà (articolo 32): “Noi non occuperemo le terre di coloro che sono dichiarati colpevoli di fellonia per un periodo più lungo di un anno e un giorno”. Sconvolgenti per attualità gli articoli 39 e 40: “Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno – A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia”. C’è posto persino per la libertà di circolazione: “D’ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel nostro regno” (art.42). La stupefacente simmetria tra certe proposizioni della Magna Charta ed i diritti di libertà sanciti dall’attuale Costituzione repubblicana potrebbe indurre a ritenere la concessione di re Giovanni un testo “moderno”, e cioè precursore dei tempi. Non è così. Esso si inserisce in un contesto che comprende molti altri documenti dello stesso tono (dalla Bolla d’oro ungherese fino al Privilegio generale aragonese). Oltretutto, essa è frutto proprio di quel clima di contrapposizione e bilanciamento tra Re e baroni, con la nobiltà che reclamava il rispetto delle proprie sfere di insindacabile libertà. Libertà di ceto, certo. Ma anche libertà per città e corporazioni. Libertà (quasi) per ognuno, ma libertà diverse, secondo il principio di fondo che le regole non dovessero essere uguali per tutti: e questa è la differenza con le moderne libertà costituzionali, che invece sono tassativamente identiche per qualunque cittadino. La prima ragione che spiega perché il Medioevo fu il tempo in cui è sorta la libertà dei moderni è quindi proprio il proliferare di tutti questi centri d’interesse, sempre pronti a corrodere il potere centrale e a contraddirlo. La seconda motivazione è insita nella concezione stessa che i pensatori medievali avevano dello Stato: una concezione negativa. Mentre Aristotele (uomo del suo tempo!) riteneva che lo scopo del potere politico fosse quello di assicurare ai cittadini la “buona vita”, i filosofi medievali ben sapevano che alla salvezza dell’anima non provvede lo Stato, ma la Chiesa. Così Bobbio descrive le teorie medievali in merito: “Il compito dello Stato non è quello di promuovere il bene, ma unicamente quello di tenere lontano mediante l’uso della spada della giustizia lo scatenamento delle passioni che renderebbe impossibile ogni sorta di pacifica convivenza”. Già nel VI sec. Sant’Isidoro di Siviglia identificava la funzione essenziale dello Stato nell’assicurare la sicurezza ai sudditi tramite la deterrenza: “Per questo tra le genti vengono eletti principi e re, perché con il terrore stornino dal male i loro popoli”. Lo Stato è dunque un male necessario, una “dura necessità” giustificata dalla natura dell’uomo corrotta dal peccato originale. Millecento anni dopo, John Locke affermerà che l’uomo, avendo inventato nello stato di natura la proprietà privata, ha avuto bisogno di uno Stato che assicurasse la pace sociale e i diritti naturali dalla malvagità altrui. Pensandoci bene, il parallelo storico è assai stringente… Nella sua “Summa Theologiæ” (sec. XIII), San Tommaso d’Aquino spiega chiaramente che la lex humana si deve configurare essenzialmente come divieto, proibendo però solo quei comportamenti che deviano dal bonum commune e quelli che “sono dannosi per gli altri, senza la cui proibizione la società umana non può conservarsi”. Se proprio prescriverà in positivo, la legge dovrà farlo solo per quegli atti finalizzati allo stesso bonum commune. Insomma, nel pensiero tomistico non c’è spazio per un’intromissione della legge nella sfera privata dell’individuo. E, lasciando perdere i filosofi, è l’esperienza storica a dimostrarlo: la produzione legislativa, in epoca medievale, fu assolutamente scarsa e concentrata perlopiù in ambito criminale. I re non si sentivano legittimati ad intervenire in ambito privatistico, e quando accadeva lo facevano più per ribadire antichi istituti di ascendenza romanistica che per stravolgere un settore del diritto fondamentalmente affidato alle consuetudini, e quindi alle regole che i cittadini stessi si erano dati nel tempo. La sfera del diritto tra eguali, lo jus commune, era fuori dall’invasiva ingerenza dello Stato. Nessuno si illudeva che, cambiando un articolo di legge, si potesse modificare ex abrupto la società (altro che onnipotenza del legislatore!). Insomma, lo Stato deve avere compiti ben precisi, e solo quelli… Un altro aspetto che dimostra come nel Medioevo il concetto di libertà fosse già ben chiaro è l’emergere di una tema destinato a riscontrare molta fortuna presso gli autori giusnaturalisti e liberali: quello del diritto di resistenza. Già presente fin dall’Alto Medioevo, esso venne espresso in modo esemplare da Bartolo da Sassoferrato, il massimo giurista italiano del tempo. Egli definisce la figura del tyrannus ex parte exercitii, cioè di quel sovrano legittimo che però viola i limiti del suo potere commettendo abusi e contravvenendo alla lex naturalis o alla lex divina. Contro costui è possibile ribellarsi ed arrivare, nei casi più estremi, al tirannicidio. Non sono teorie, sono fatti: uno dei pochi casi di regicidio della Storia è avvenuto proprio a Benevento, a scapito del sanguinario principe Sicardo. Correva l’anno 839 d.C. Novecento anni più tardi, John Locke parlava di “appello al Cielo”. Ma, in fondo, era la stessa cosa…

b) la nascita del Potere Assoluto e la Reazione liberale

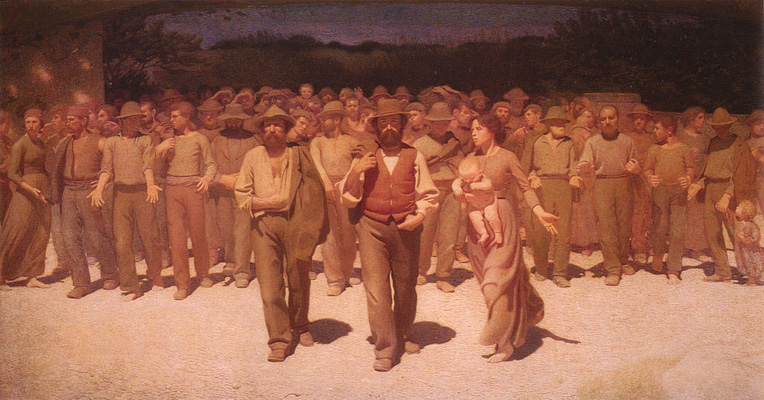

Tutto il discorso fatto finora non deve dare luogo a frettolosi anacronismi. Evitiamo le ambiguità. Non sto affermando che è esistito un Medioevo liberale. Sto dicendo che la concezione di libertà negativa che Constant definisce “moderna” sorge in questa epoca. Tra Costituzionalismo medievale e Liberalismo resta comunque una differenza notevole, ma senza dubbio il secondo mutuò – più o meno consapevolmente – gran parte delle sue istanze dal primo. Ciò che veramente differisce enormemente dai due fenomeni citati è l’Assolutismo. Che, guarda caso, rappresenta la fase storica intermedia tra Medioevo ed età delle Costituzioni liberali. Volendo giocare con uno schema dialettico (lungi dall’assolutizzare la validità di questo tipo di ragionamento…), potremmo dire che il Costituzionalismo medievale è stato l’affermazione di un principio (la limitazione dei poteri), l’Assolutismo moderno si è realizzato come la sua negazione, il Liberalismo si è a sua volta contrapposto a quest’ultimo recuperando molti tratti del primo, ma dimostrando comunque di essere una cosa nuova. La nascita dello Stato moderno, di impronta nazionale e monarchica, coincide con il vistoso declino dei poteri universali (l’Impero ridotto a mera formalità, la Chiesa dilaniata dai movimenti riformatori che contestavano l’autorità del Papa) e con il fiaccarsi delle autonomie locali, sfinite da secoli di lotte intestine tra fazioni. Si capisce come lo Stato moderno nasca inevitabilmente assoluto. “Sovranità e potere assoluto sono unum et idem” sentenzierà Thomas Hobbes, che di quella forma politica sarà il massimo teorico. O la vita, o la libertà: una terza scelta non c’è nel dilemma hobbesiano. E allora, davanti ad uno stato di natura violento e disperato, meglio sottomettersi ad un potere totale che regoli con vigore e prepotenza ogni singolo aspetto della vita umana. La copertina del “Leviatano” è, in questo senso, emblematica… Un gigante domina sulla città: il suo corpo è composto da tanti piccoli uomini, ma la sua grande testa è quella di un re coronato che regge con la destra la spada (simbolo della coercizione e dello Stato) e con la sinistra il pastorale (segno evidente che anche le gerarchie ecclesiastiche devono essere, nel pensiero del filosofo inglese, subordinate al potere pubblico). L’epoca dell’Assolutismo (dal ’500 fino all’800) è stata cruciale sotto molti aspetti (dai massimi capolavori dell’Arte fino alle esaltanti scoperte geografiche) ma, dal punto di vista politico, è stato probabilmente la fase più dura per chi coltivava il senso delle libertà. Non sono mancati governi illuminati e riformatori – è vero – ma sempre improntati a quello che per i Liberali è un male ancora più subdolo della tirannia: il Paternalismo. John Locke, polemizzando con Filmer ed il suo “Patriarca” biblico, si ribellava a questo modo di amministrare che lasciava i sudditi in condizioni di perenne minorità. Più tardi, anche Kant si scaglierà con convinzione contro il Paternalismo (“il peggior despotismo è un governo fondato sul principio di benevolenza verso il popolo”). In un mondo dove persino la Chiesa veniva assoggettata allo Stato (cos’altro è l’Anglicanesimo di Enrico VIII se non il tentativo di crearsi una religione ad uso e consumo della Corona?) e Luigi XIV dichiarava spudoratamente “L’Etat c’est moi” non potevano non sorgere, prima o poi, voci di dissenso. E, in realtà, queste voci si levarono molto presto. La tradizione delle libertà medievali si saldò nelle rivendicazioni dei Monarcomaci francesi, ed in particolare di Johannes Althusius che spiegò chiaramente come il pactum subiectionis che fonda il potere coattivo fosse condizionato alla protezione della vita e dei beni dei consociati. Semmai il rex non rispettasse più questi compiti, ed anzi li contraddicesse, il contratto sarebbe privo di causa. E quindi nullo. Prima ancora di Althusius, il domenicano Francisco de Vitoria – considerato con Ugo Grozio il padre della Scuola del Diritto naturale – parla esplicitamente di “universalizzazione dei diritti” assumendo posizioni politicamente scomode nei confronti della colonizzazione spagnola in America e sostenendo che anche gli Indios avessero diritto alla libertà, alla dignità umana e alla capacità giuridica. L’idea giusnaturalista, partendo dall’idea tomistica che ci fossero diritti rinvenibili analizzando la natura, comportò una notevole spinta anti-assolutista: funzione dello Stato era agire in garanzia di quei diritti inviolabili e metagiuridici, nulla più. Uno Stato minimo, insomma. Quanto questa concezione abbia prestato alla teoria liberale è sotto gli occhi di tutti. Lo stesso John Locke, liberale di pensiero e whig di fede politica, partiva da premesse giusnaturaliste per spiegare i diritti di vita, libertà e persino proprietà. C’è da riconoscere però che proprio perché da una parte c’era il re paternalista e accentratore, dall’altra si ritrovarono intorno all’idea liberale soprattutto le elites economiche e culturali, fautrici del libero mercato e dell’affrancamento dalla società tradizionale, basata sulla logica dei ceti. Ma, poiché sin dal Medioevo i principali antagonisti dell’Assolutismo monarchico furono i nobili, anche stavolta tra le fila dei liberali ritroviamo prestigiosi esponenti dei più illustri casati d’Europa. Il fenomeno fu particolarmente accentuato in Italia, terra dove ancora la borghesia non aveva scalzato la nobiltà dal predominio economico. Da Filangieri (principe di Arianello) a Cavour (conte di Cellarengo e Isolabella), il nostro Liberalismo settecentesco ed ottocentesco è ricco di nomi lunghi e altisonanti. Insomma, non gente comune, del popolo. E di esempi se ne potrebbero fare a centinaia, sia a Nord che a Sud: Santorre di Santarosa, Carlo Poerio, Massimo d’Azeglio, Sigismondo di Castromediano… Questo lascia pensare… Fino a tutto l’Ottocento inoltrato, il Liberalismo nostrano non si era ancora innestato definitivamente sul pensiero democratico, ed anzi i rispettivi fautori si guardavano con una certa diffidenza reciproca. In fondo, i Liberali del Risorgimento italiano erano profondamente scettici nei confronti di tutte le iniziative popolari, giudicate inaffidabili e pericolose. Non è un segreto che, nonostante la convergenza di interessi dettata dalla necessità di unificare la nazione, tra il benthamiano Cavour ed il democratico Garibaldi ci fu sempre una certa antipatia, oltre ad una visione ideologica diametralmente opposta. Uno era un grande proprietario terriero che faceva del libero scambio e dell’impresa il suo credo; l’altro le terre ai latifondisti le avrebbe volentieri fatte espropriare (almeno così promise…). Né i Liberali auspicavano l’estensione del suffragio a tutti: anzi, da John Locke fino al tardo Ottocento l’idea centrale è che il diritto di voto non potesse essere scisso da un certo censo, perché la proprietà garantisce indipendenza e quindi libera scelta alle urne (questa la ragione ufficiale: ma, diciamolo sottovoce, c’è anche una naturale difesa di casta!). Questo lungo excursus storico serve a dimostrare essenzialmente una cosa: l’idea di libertà negativa non nasce come democratica, anzi… Nasce come una rivendicazione strettamente legata ai privilegia medievali, prima, e alla reazione anti-assolutistica della nobiltà e dell’alta borghesia imprenditoriale, poi. Non è democratica per natura e, oltretutto, anche per l’estrazione dei suoi sostenitori. Liberalismo e Democrazia sono due cose diverse. “Rispondono a due problemi differenti” fa notare Norberto Bobbio: limitare il potere (il primo), distribuirlo (la seconda).