COS’È LA DEMOCRAZIA?

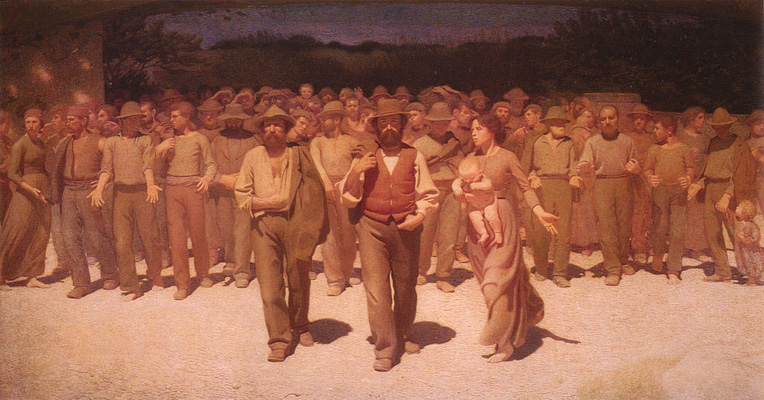

Al termine δημοχραζία nel corso dei secoli sono stati assegnati diversi significati, talvolta positivi (Polibio) talaltra spregiativi (Platone, Aristotele). Nell’accezione comune, comunque, esso designa quella forma costituzionale che riconosce la sovranità in capo al popolo, affidandogli il potere di legittimare le cariche pubbliche che eserciteranno concretamente le funzioni dello Stato. Il termine in sé, quindi, nulla ci dice circa la natura assoluta o meno di tale sovranità. Vi può essere poi una democrazia parlamentare come la nostra, ma anche una democrazia diretta (come accade in certe comunità svizzere) o una democrazia che si esprime tramite organismi diversi dalle assemblee. Nei regimi totalitari il ruolo dei parlamenti è nullo o quasi. Ciononostante il principio democratico si esprime tramite il partito, a cui tutti possono iscriversi. Si badi bene che questa non è affatto una mistificazione del termine. I Comunisti sovietici si ritenevano gli unici depositari della reale democrazia, perché nei sistemi occidentali il popolo è affetto da una falsa coscienza che gli impedisce il corretto discernimento. Ripeteva Lenin: “La democrazia proletaria è mille volte più democratica di qualsiasi democrazia borghese”. Persino Norberto Bobbio (non certamente un fautore dei Totalitarismi!) ci mette in guardia dagli equivoci: “Uno stato liberale non è necessariamente democratico… Un governo democratico non dà vita necessariamente ad uno stato liberale” (da “Liberalismo e Democrazia”). Quindi, la democrazia si può ben declinare secondo forme molto diverse tra loro: i risultati saranno, ovviamente, assai difformi ma il dato comune resterà sempre quello: la volontà popolare è determinante. Né possiamo dubitare che negli anni d’oro Fascismo e Nazismo non godessero di ampia legittimazione popolare. Il consenso non si misurava in libere elezioni, è vero, ma la massiccia adesione al Partito, alle sue iniziative più o meno folcloristiche e alle adunate oceaniche testimoniano senza dubbio il largo favore di popolo che accompagnava le iniziative di Mussolini ed Hitler. In democrazia, le elezioni sono solo una delle modalità procedurali attraverso la quale si può dimostrare il consenso politico. Sembra un paradosso, ma può ben esistere una democrazia assoluta (proprio come può esistere una monarchia limitata!). È la confusione terminologica odierna ad annebbiarci le idee! A sostegno di questa interpretazione è possibile addurre proprio le tesi di Rousseau, che dimostrano con efficacia come facilmente democrazia e organicismo siano due concetti consequenziali. D’altra parte il termine stesso δήμος induce a riflettere: è un nome collettivo, per cui pur indicando una pluralità di persone si declina comunque rigorosamente al singolare… Tante membra, insomma, ma un corpo solo! Decisamente eloquente, in questo senso, il celeberrimo “Discorso” di Benjamin Constant all’Ateneo di Parigi (1818). Lo svizzero distingueva libertà degli antichi e libertà dei moderni. “Il fine degli antichi era la distribuzione del potere politico fra tutti i cittadini di una medesima patria: ciò essa chiamavano libertà. Il fine dei moderni è la sicurezza nei godimenti privati: essi chiamano libertà le garanzia accordate dalle istituzioni a questi godimenti”. Se, dunque, Constant ravvisava nei governi attuali delle democrazie liberali, di certo non poteva definire allo stesso modo le democrazie antiche. Il mito di Atene – patria della democrazia occidentale deve essere allora fortemente rivisitato. Le forme democratiche odierne sono distanti anni luce da quelle ateniesi (di Sparta meglio tacere!). Chi conquistava la maggioranza era infatti onnipotente e facilmente poteva decretare l’ostracismo per i rivali politici. Nessuna garanzia fondamentale, quindi… Solo libertà di! Un’altra rilevante differenza stava nella natura diretta della democrazia greca, che si esplicava tramite il voto in assemblea di tutti i cittadini (i cittadini, appunto… Un forte senso “nazionalista” ci impedisce di ravvisare quei principi universali che sono alla base della concezione democratica contemporanea). Il massimo esponente della democrazia siracusana, Atenagora, sosteneva che, poiché è troppo difficile dimostrare le oscure trame degli oligarchi, bisogna colpirli in anticipo, stroncando qualsiasi loro progetto con la repressione preventiva: “Del nemico infatti bisogna guardarsi non solo per quello che fa, ma bisogna prevenirne il pensiero”. Insomma, nella δημοχραζία non c’è posto neanche per la libertà di pensiero. Come non c’è posto per il singolo in quanto valore in sé: dice Aristotele che in questo regime “sono padroni i molti non in quanto somma di singoli, ma nel loro insieme”. Quanto a dire, il tutto trascende la parte assiologicamente. Un sorprendente scritto anonimo del V sec. a.C., “Il sistema politico ateniese”, mette a nudo le contraddizioni di un governo che rigetta per principio i migliori per esaltare le mediocrità. Nell’età moderna, i primi a teorizzare il suffragio universale furono i Levellers inglesi che formarono un piccolo partito d’avanguardia durante la Rivoluzione Inglese: nel 1649 essi elaborarono il “Patto del libero popolo inglese”, una proposta di costituzione scritta e rigida che avrebbe svincolato il diritto di voto dal censo. “La suprema autorità d’Inghilterra… risiederà d’ora in avanti in una rappresentanza del popolo composta da quattrocento persone… nelle elezioni delle quali tutti gli uomini dai ventun anni in su avranno diritto di voto e saranno eleggibili”. All’epoca sembrava un’eresia, ma alla fine la Storia ha seguito proprio il corso tracciato quasi quattro secoli fa da questi visionari. I Paesi che, oggi, si sono dati un assetto democratico sono ben diversi dalle democrazie antiche, strutturandosi infatti su regole di esercizio indiretto della sovranità popolare. Questo per ovvie ragioni geografiche e demografiche che impediscono di poter mutuare le stesse formule delle πόλεις elleniche. Questo lo comprese bene lo stesso Rousseau, che sebbene fosse un ammiratore degli antichi e credesse che “la sovranità non può essere rappresentata”, si dimostrò consapevole della irripetibilità di quel modello storico. La profonda differenza che intercorre tra i due tipi di democrazia era chiara anche ad Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, che sentenziò: “È impossibile leggere delle piccole repubbliche di Grecia e d’Italia, senza provare sentimenti d’orrore e di disgusto per le agitazioni di cui esse erano preda, e per il rapido succedersi di rivoluzioni che le mantenevano in uno stato di perpetua incertezza tra gli stadi estremi della tirannide e dell’anarchia”. Quando discorre di Italia, Hamilton non si riferisce tanto all’antica Roma (che non era una democrazia in senso pieno, essendo molto accentuato anche l’elemento aristocratico…) quanto ai liberi comuni del Medioevo e alle sanguinose lotte tra fazioni. Non è un caso che Platone coltivasse una visione molto negativa della democrazia ateniese (responsabile, fra l’altro, della morte del suo maestro Socrate): lo scetticismo nei confronti della massa volubile e suggestionabile è in fondo una costante che ritroviamo in moltissimi pensatori politici. Diverse erano invece le esperienze di costituzione mista, dove l’elemento democratico delle assemblee era contemperato con quello monarchico ed aristocratico. La compresenza di controspinte che bilanciassero l’esuberanza popolare limitava inevitabilmente gli abusi delle democrazie pure (così come allo stesso tempo impediva il degenerare della monarchia in tirannide e dell’aristocrazia in oligarchia). Era proprio questa l’idea che i Romani si erano fatti del proprio assetto istituzionale (basti vedere l’elogio che ne fa Polibio nelle “Storie”). Ma un simile ideale ispirava anche le esperienze medievali, laddove nei Comuni del Nord Italia o nelle Universitates meridionali era forte l’impronta democratica, nei Feudi quella nobiliare e nei Regni quella monocratica. Ancora oggi, quella del Regno Unito viene definita correttamente dagli studiosi una costituzione mista: c’è un monarca, ed il Parlamento si compone di due camere (i Comuni e i Lord). La realtà continentale attuale è, invece, profondamente diversa. La Repubblica italiana è una democrazia. In principio, la nostra Costituzione prevede due poteri di cui uno subordinato all’altro (l’Esecutivo deve rendere conto al Legislativo ed operare per attuarne le volontà, nonché ottenere la sua fiducia). Quella giurisdizionale è invece definita funzione, e questo sempre perché – pur nella sua indipendenza – non può assurgere a centro di potere autonomo difettando di alcuna legittimazione popolare, diretta o indiretta. La magistratura si limita ad applicare la legge, che è però espressione della volontà popolare: perciò, si può concludere che anche la Giustizia sia informata al principio democratico. Questo in teoria. Se poi guardiamo la realtà dei fatti scopriremo che il Parlamento della cosiddetta Seconda Repubblica svolge un ruolo da comprimario, fondamentalmente sottoposto al Governo che sempre più detta l’agenda politica e legifera coi famigerati Decreti legge / legislativi. Le elezioni politiche si sono, in effetti, trasformate in una competizione per scegliere il Presidente del Consiglio che diviene sempre più figura centrale dello Stato. Anche in Italia, insomma, si va velocemente verso il Premierato, quantomeno de facto. Insomma, siamo già alla terza fase dell’esperienza democratica. La democrazia degli antichi: diretta. La democrazia dei moderni: parlamentare. La democrazia dei postmoderni: presidenziale. O quasi.