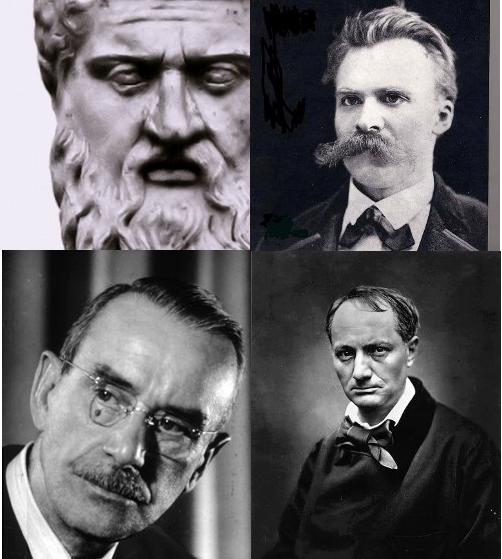

“Laddove declina in qualsiasi forma la volontà di potenza, c’è ogni volta anche un’involuzione fisiologica, una decadence.” Dalle parole di Nietzsche, raccolte nell’Anticristo, si evince già con molta chiarezza come il filosofo veda in modo assolutamente negativo la decadenza, indicandola come uno stato in cui viene a mancare uno dei perni del suo sistema ( se di sistema si può parlare in Nietzsche ): la volontà di potenza. La critica alla decadenza, da parte del filosofo tedesco, nasce per attaccare la modernità e il suo agnosticismo. Ma prima di parlare dell’attacco alla modernità e alla società borghese, è necessario fare un passo indietro per provare a capire da chi Nietzsche abbia avuto la sua prima lezione sulla decadenza. E’ facile pensare che la filosofia di Nietzsche sia stata influenzata da filosofi poco conosciuti, come Philp Mainlander, ma non si può non notare una certa sincronia di vedute anche con il critico letterario Paul Bourget.

Paul Bourrget fu uno dei primi critici letterari ad accorgersi della grande forza creativa e lirica di Charles Baudelaire e a studiare il fenomeno della decadenza sia in campo letterario che sociale.

La decadenza era un fenomeno che andava studiato attraverso un vero e proprio <<metodo psicologico>>, che aveva il suo epicentro nella diversa concezione dell’artista, cioè nel diverso ruolo dell’artista dal tardo-romanticismo francese alla modernità.

La società borghese con le sue mire egualitarie e democratiche sembrava aver tolto all’artista la sua posizione aristocratica e privilegiata. Secondo Bourget la decadenza interviene prima in campo sociale, quando << gli organismi che compongono l’organismo totale cessano di subordinare la loro energia all’energia totale e l’anarchia che si instaura costituisce la decadenza dell’insieme>>. In queste parole è chiara l’invettiva e l’accusa all’individualismo, inteso come causa scatenante la decomposizione della società in tante piccole individualità, le une indipendenti dalle altre. Ma la decadenza, come già è stato detto, non si ferma sul campo sociale, si sviluppa anche in campo letterario, o meglio, aggredisce anche il linguaggio; infatti, dirà ancora Bourget: << Una legge uguale governa lo sviluppo e la decadenza di quell’altro organismo che è il linguaggio. Uno stile decadente è quello in cui l’unità del libro si decompone per far posto all’indipendenza della pagina, la pagina si decompone per far posto all’indipendenza della frase e la frase per far posto all’indipendenza della parola.>>

A questo punto il pensiero di Bourget consiglia due diverse angolazioni, attraverso cui osservare il fenomeno: una morale e una psicologica. Quella morale, secondo la quale << ragionano i politici e i moralisti>>, che cercherà di fermare qualsiasi forma di decadenza, perché portata alle sue estreme conseguenze può condurre alla dissoluzione della società e del sistema politico prodotto. Invece, dal punto di vista psicologico sarà vista con ammirazione, perché produrrà individualità irripetibili, che creano nuove tipologie di valori estetici. Proprio per questo, Bourget non può restare indifferente davanti alla poesia di Baudelaire, il quale da decadente puro riesce a guardare la realtà con altri occhi, trovando << tutto ciò che nella vita e nell’arte alle nature semplici sembrava morboso e artificioso.>>

Delle tesi di Bourget, quella che più di tutte viene sicuramente recepita da Nietzsche è il disinteresse per il tutto organico da parte dei decadenti, cioè la parola che si rende indipendente alla frase. Di conseguenza la decadenza non può non essere una negatività << altrettanto necessaria quanto qualsiasi sorgere e progredire della vita: non è in nostro potere eliminarlo.>>, perché l’esaltazione dell’individualità porterebbe a valori estetici, ma allontanerebbe ancora l’esistenza dalla via del tutto, così da lasciare ancora l’umanità a vagare nel deserto del nichilismo prodotto dalla società borghese, senza poter consegnare all’umanità quei nuovi valori, di cui va alla ricerca, dopo la morte di Dio.

Nietzsche si scaglia contro la modernità, intesa come afferma Luciano Pellicani << vita senza valori sacri>>, contro l’individualismo borghese e contro l’apatia dell’egualitarismo. La decadenza nasce da uno stato di pervertimento dell’uomo << Io intendo pervertimento dell’uomo, lo si sarà già indovinato, nel significato di decadence: la mia affermazione è che tutti i valori, nei quali oggi l’umanità ha raccolto il suo supremo ideale, sono valori di decadence.>> . Attraverso queste parole il nemico da combattere non è solo la società borghese ma anche la religione cristiana, che con la sua compassione ha distorto lo spirito dell’uomo, allontanandolo dalla sua natura.

Le opere di Nietzsche, insieme con le sue profezie e le sue invettive, arrivano nel Novecento, secolo pieno di tensioni e di paure. La società moderna sembra aver imposto il suo “credo”. Ma soprattutto in Germania, gli attacchi alla modernità e alla società borghese continuano sia da destra, che da sinistra. E se il pensiero marxista sembra perdere peso, viene rivalutato, interpretato e preso in prestito il pensiero nietzscheano, per attaccare la società, i suoi “finti” valori e per saziare quella fame di redenzione, di palingenesi, che attanaglia lo stomaco dell’occidente da Platone ai giorni nostri, passando per il cristianesimo e Marx.

Uno dei maggiori esponenti, tra i personaggi su cui Nietzsche ha lasciato il segno, è sicuramente Thomas Mann, il quale dichiarerà << Chi prende sul serio Nietzsche, chi lo prende alla lettera e gli crede, è perduto.>> Secondo Mann era necessario esaltare i valori dello spirito e della cultura

( Kultur ) opponendoli ai valori della civilizzazione ( Zivilisation ).

<< La “germanicità” è cultura, anima, libertà, arte e non civilizzazione, società, diritto di voto, letteratura.>> Thomas Mann si può definire sicuramente uno scrittore conservatore che ha paura del progresso, che scaturisce dal capitalismo, dall’ampliamento dei diritti politici e dell’eguaglianza democratica.

Ma non si può negare che la decadenza come male delle società non è un argomento caro solo ai conservatori di “destra”; infatti, anche i progressisti di “sinistra” vedono la società borghese e industrializzata come qualcosa di negativo, che trasforma l’uomo in uno strumento, che viene sfruttato per arricchire il padrone borghese. Come a destra la società borghese viene attaccata, perché la modernità ha spodestato quei sacri valori che tenevano unite le antiche comunità, così a sinistra non si riesce ad accettare la rivoluzione politica prodotta dal capitalismo, cioè l’abbattimento delle vecchie élite con conseguente espansione della democrazia e delle libertà.

Ma si può ancora parlare di decadenza, nel terzo millennio? Sicuramente sono ancora presenti forze estreme, sia interne che esterne al sistema, che criticano la civiltà occidentale, piena di contraddizioni e di problemi, auspicando una sua “conversione”, ma se la si interpreta da un punto di vista psicologico ( seguendo le categorie di Bourget ) potrebbe essere vista come un orgoglio della società occidentale, che riesce a creare personalità irripetibili, che con il loro “mal di vivere” creano valori estetici.

Solo l’occidente, con le sue contraddizioni, con la sua storia ha permesso che nascessero scrittori decadenti, che attraverso i loro versi, le loro note, dessero all’arte un ruolo primario nello sviluppo e nella crescita della società, intesa come corpo politico di individui, ma anche una via di fuga, una chiave per entrare e uscire dalla realtà razionale, figlia del materialismo moderno, a quegli individui che vivono più di spirito ed emozioni e che sono ancora alla ricerca di una propria catarsi interiore.

Vito Varricchio