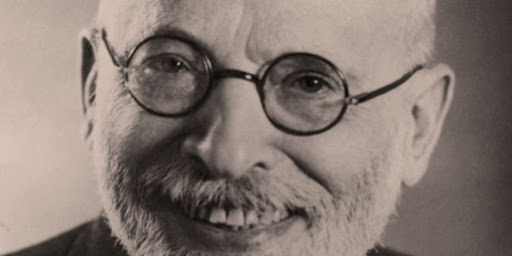

Nell’esistenza di Salvemini, c’è un episodio poco conosciuto ma molto significativo che la dice lunga sulla fermezza e quasi diremmo sulla perentorietà dei suoi convincimenti. Pochi giorni prima di morire, Salvemini pregò che la bara venisse portata a spalla dai più giovani amici. Fu allora che don Rosario, il buon prete che gli si era affezionato, si offrì di seguire il funerale. Saputo di ciò Salvemini rispose: “se vuol seguire il funerale venga pure”. E aggiunse: “ma vestito da uomo”.

Intendiamoci: sbaglieremmo se prendessimo conforto da qui per uncinare Salvemini alle punte più acerbe e più velenose del pensiero laico e anticlericale. Certo, Salvemini fu laico e anticlericale. Ma “laico” e “anticlericale” sono termini tremendamente, maledettamente fumosi e generici: a utilizzarli così, senza le dovute precisazioni, c’è il rischio che sotto il palpito di una unica bandiera – quella dell’anticlericalismo, appunto – si trovino accomunati i principi meno compatibili e i personaggi più contraddittori fra loro.

Laici e anticlericali, per dire, erano Podrecca e Mussolini; e laico e anticlericale era Salvemini. Cosa li teneva uniti? Cosa univa la volgarità insolente dei primi, ai ragionamenti serrati, talora implacabili, ma sempre rispettosissimi dell’altrui religiosità del secondo? Distinguiamo allora, distinguiamo sempre e non lasciamo che nella concitazione della polemica si proceda alla grossa, con un che di frettoloso che non torna mai utile alla correttezza del linguaggio e alla pulizia dei concetti. Tanto più che l’anticlericalismo di Salvemini muove da quel principio della tolleranza che, ieri, fu duro e refrattario alla compagnia dei Podrecca e dei Mussolini e che oggi viene depresso a fomite di neutralità e di gelida indifferenza. Come se la tolleranza laica – o, se volete, “laicista”, o se credete anticlericale, mettetela come volete ma sono termini che per Salvemini tornano a dire tutti la stessa cosa – come se la tolleranza laica, dicevo, autorizzasse gli uomini a fare quel che loro più conviene, fomentando così l’opportunismo vigliacco di chi è privo della luce di una idea e della guida di una convinzione morale. Il che riesce, ad un tempo, fuorviante e falso. Fuorviante per inquadrare con esattezza la figura di Salvemini; falso a caratterizzare con precisione le prerogative della tolleranza. La quale tolleranza non equivale ad indifferenza incolore, né prelude ad un cinico distacco dal bene e dal male sicché – come avvertiva Salvemini – “gli scettici smidollati” non partecipano affatto dello spirito laico. Il laicismo – aggiungeva – non prescinde dai principi etici. “Io stesso – chiariva – quando debbo spiegare le basi della mia fede morale rispondo senza esitazione che sono cristiano”. E poi, in un’altra occasione, precisava: “Appartengo a quella religione stoica che non ha nessun dogma e nessuna speranza di vita futura, ma ha comune con il cristianesimo il rispetto della libertà, il bisogno della giustizia, l’istinto della carità [“il fiore più bello del cuore umano”, come una volta ebbe a definirlo].

Ma allora, se non è fomite di neutralità e di indifferenza, in che senso deve essere intesa la tolleranza laica? La risposta di Salvemini è straordinariamente chiara; e conviene esaminarla con attenzione quella risposta perché lì, proprio lì, secondo me, sorprendiamo il guizzo del convincimento morale che spande come un calore di vita intorno ai ritrovati tecnici dello Stato laico, rendendolo incongruo perciò sia con la freddezza degli increduli che col distacco dei frigidi. Un convincimento, sia permesso di aggiungere, che se confermato chiuderebbe la fonte stessa da cui si spandono gli argomenti dei neo-clericali, i quali gira e rigira prendono materia per le loro rampogne sempre e soltanto da lì: dall’idea che nell’architettura giuridica dello Stato laico non circola neppure un palpito di aspirazione etica, nemmeno il soffio di un respiro ideale; niente di niente: un po’ come avviene per la nostra struttura ossea, per lo scheletro insomma – mirabile per l’armonia delle forme – ma assolutamente incapace di vita quando non rimpolpato da sangue e da carne. Donde la necessità che la religione (“carne” e “sangue” dell’uomo) sforzi il cerchio dell’esperienza privata e irrompa nella vita pubblica tonificandola così con quel fiotto di vitalità che solo le sue credenze possono assicurare. Tutto questo, beninteso, nel presupposto che lo Stato laico sia “debole” perché debole, anemico e sfiaccolato è il principio dalle cui lamine esso esce sagomato, il principio della tolleranza, appunto. Ed è qui che soccorre la spiegazione di Salvemini. Il quale ricorda che la tolleranza reciproca, nello Stato laico, è un dovere giuridico e non necessariamente un dovere intellettuale o morale. “Rispettare il principio giuridico della tolleranza – ammoniva – non significa cedere di fronte a coloro che pensano diversamente da noi né essere pronti a cambiare le nostre opinioni come banderuole al vento. Noi e i nostri oppositori abbiano lo stesso diritto di sostenere le nostre opinioni e lo stesso dovere di rispettare negli altri quel diritto. Ma non abbiamo alcun obbligo di essere intellettualmente tolleranti dei loro errori o moralmente tolleranti dei loro misfatti”.

Allora: posto che una cosa è l’intransigenza o – se volete – l’intolleranza intellettuale, e altra cosa è la tolleranza giuridica, posto questo ne viene che il laico-laicista non è (non lo è necessariamente, almeno) non è un uomo dai convincimenti fiacchi e svigoriti, pronto a cedere agli argomenti dei suoi contraddittori. Come i suoi contraddittori – come ad esempio il cattolico più ostinatamente integralista – anche il laico-laicista coltiva una precisa visione del bene, e proprio come il cattolico, anche il laico-laicista non è disposto a compromettere sul piano intellettuale il suo vero e il suo bene con il vero e il bene degli altri. Quello che è vero e bene per il cattolico, può non essere tale per lui; può apparirgli come l’errore e il male, e con l’errore e il male l’uomo moralmente integro non deve transigere mai. Dall’intransigenza intellettuale, però, egli non deriva l’intolleranza giuridica. Il laico-laicista non accetta che la sua verità divenga causa di restrizione dell’altrui indipendenza, e perciò non si arroga il diritto di imporre nulla – fosse pure il bene più prezioso di questa terra – a suon di cazzotti e di randellate. Difende, questo sì, l’inflessibilità – o se piace chiamarla così – l’”intolleranza intellettuale” ma respinge l’intolleranza giuridica. E la respinge non già perché le idee altrui gli siano indifferenti (se gli fossero indifferenti non le combatterebbe nemmeno); no, la respinge perché egli non riconosce a nessuno, nemmeno a se stesso, il diritto di imporre la virtù e la felicità con le leggi e la forza delle armi. Se una qualunque misura ci appare necessaria – spiegava Salvemini – noi “non intendiamo renderla causa di degradazione morale per i nostri concittadini, imponendola ad essi a mano armata… Un beneficio che non possiamo discutere o respingere, non intendiamo neppure accettarlo”. La virtù è tale se nasce dallo sforzo, penoso ma consapevole, che ciascuno compie per perseguirla. Appoggiata sulle baionette, essa abbrutisce e perverte la dignità dei singoli. La dignità dei singoli. Ecco donde origina la tolleranza. Dalla sollecitudine per la dignità morale dell’altrui persona. Non dall’indifferenza, dunque, ma dal convincimento profondo che in ognuno, che in ogni individuo, vi è qualcosa di irraggiungibile e di inviolabile. E che questo qualcosa di irraggiungibile e di inviolabile è il sacrario della sua coscienza.

Quali che siano i suoi valori, quali che siano le sue credenze, l’individuo è sacro e come tale va rispettato e protetto. L’individuo, l’individuo fiero della sua autonomia e geloso della propria indipendenza. L’individuo: questo è il grano di verità morale, questo è il principio etico che sta dietro l’organizzazione dello Stato laico. Il laicismo, dunque, è una fede. Sissignori: una fede. Una fede come le altre. Il laicismo è la fede nell’individuo. A differenza delle altre, però, che grondano sangue, questa laica-laicista è una fede che non ammazza perché è una fede che comanda di rispettare non la fede degli altri, ma gli altri qualunque sia la loro fede. E sempre che, beninteso, gli altri consentano a me di esprimere la mia, di fede. Se me lo volessero impedire, ma impedire nel fatto, dico, non a parole (con le parole si può dire tutto o quasi) se me lo volessero impedire nel fatto, allora da intellettuale che è l’intolleranza diverrebbe anche giuridica. Altro che frollo e debilitato scetticismo! Non è vero allora che la tolleranza sia “agnostica” ed è falso che essa garantisce la stessa condizione intellettuale alla verità e all’errore (a ciò, si capisce, che per noi è la verità e l’errore) sicché quando i laico-laicisti affermano che la tolleranza giuridica deve valere per tutti, essi sostengono un principio – che per loro è un principio di verità e di giustizia – sul quale non intendono patteggiare con chicchessia. Il principio liberale di verità e giustizia è che la tolleranza giuridica deve valere per tutti e che tutti, dunque, devono essere investiti di eguali libertà. Come ogni altro principio ritenuto vero e giusto, anche questo non tollera compromessi. E a nulla vale ricordare che, almeno in Italia, la popolazione è quasi tutta cattolica e che perciò suona offesa al sentimento nazionale equiparare i diritti di sparute minoranze a quelli della maggioranza cattolica. Non è forse vero che in democrazia domina la maggioranza? No che non è vero, replica Salvemini: nelle moderne democrazie, la maggioranza governa, non domina. E non domina perché gli odierni regimi democratici, avendo assorbito tutti gli attributi del liberalismo politico, sono liberal-democrazie. Ora, il tratto distintivo della liberal-democrazia è che essa pone degli argini giuridici che nessuno, nemmeno la maggioranza, può valicare. E questi argini giuridici sono rappresentati precisamente dai diritti di libertà eguali per tutti; sicché, come avverte Salvemini, “se anche tutti gli italiani fossero cattolici consapevoli, convinti, coerenti e praticanti e un solo italiano non fosse tale, quell’unico italiano dovrebbe avere dinanzi alla legge gli stessi identici diritti dei suoi concittadini cattolici, e questi non dovrebbero godere di nessun privilegio legale nei suoi confronti”. Ecco: l’eguale libertà. Ripulito e tirato all’ultima vernice, è precisamente questo il primo lascito della sapienza laico-laicista; che per essere primo avvia una catena di conseguenze i cui anelli derivano l’uno dall’altro e tutti alla fine si risaldano all’assunto iniziale: che cioè la libertà, a partire dalla libertà religiosa, si livella su una misura unica, dinanzi alla quale spariscono sia gli abbassamenti che gli innalzamenti, sia le discriminazioni che i privilegi. Con la conseguenza che rispetto alla manifestazione e all’esercizio della propria fede, ognuno ha gli identici diritti e i medesimi obblighi di tutti quanti gli altri. Si diceva delle conseguenze.

Quella che ci si para dinanzi più immediatamente, perché più immediatamente si ingrana col postulato dell’eguale libertà è la sconfessione del Concordato, figura giuridica sempre infilzata con le punte delle più corrucciate censure, ma mai così affilate come in queste parole di Salvemini: “Un concordato tra il Vaticano e un governo secolare – spiegava – quale che ne sia il contenuto, implica sempre nel papa il diritto, riconosciutogli per trattato bilaterale, di intervenire nei rapporti fra il governo concordatario e i suoi cittadini di fede cattolica. Questi acquistano il privilegio legale di essere rappresentati e protetti dal papa nei loro rapporti con altri cittadini, e sono assoggettati legalmente al dovere di obbedire non solo al governo secolare del loro paese ma anche al papa. Gli altri cittadini sono esclusi da quel privilegio e da quel dovere”. Donde la conclusione, rapida e diretta fino alla brutalità: “Una democrazia che abolisce l’eguaglianza di diritti e di doveri fra i cittadini e riconosce giuridicamente a una parte di essi il privilegio di essere rappresentati e protetti da una autorità estranea, non è più democrazia”.

Esattamente: non è più democrazia. Si dà il caso infatti che il presupposto della moderna democrazia è né più né meno che il principio giuridico dello Stato laico-liberale, dello Stato cioè

che, indipendentemente dalla forza dei numeri e a prescindere dal tenore dei convincimenti religiosi, riconosce a tutti, credenti e miscredenti, cattolici e protestanti, atei e tremolanti, a tutti riconosce le stesse libertà politiche e civili. Nell’ambito delle quali, poi, ciascuno sarà libero di incamminarsi per le strade del paradiso secondo il vero, il bene e il giusto che gli detta la sua coscienza morale. A ognuno il suo paradiso, quindi, a tutti l’eguale libertà. “Cosa si salverebbe della libertà – chiede Salvemini – se si cominciasse con il sacrificare proprio quella cosa più cara che dovrebbe essere il contenuto della libertà: dico il diritto non solo nostro, ma anche degli altri: se si nega ai tremolanti il diritto di tremolare, dove va a finire il mio diritto di non tremolare?”. E’ una domanda che sta lì, seduta sotto il suo punto interrogativo, e ancora oggi aspetta una risposta chiara ed onesta. Onesta, soprattutto.

Ho ricordato all’inizio don Rosario. Consentitemi di chiudere ricordando il dialogo che egli intrattenne con Salvemini, con un Salvemini sfibrato e già prossimo alla morte. Sono battute che prendono suono di attualità per tanti dibattiti contemporanei e che vanno a suggello di quanto s’è detto sin qui sull’idea laica dell’uomo come autore delle sue scelte, anche di quelle ultime, anche di quelle estreme.

“Così, professore, lei vuole veramente andar via?” chiese don Rosario. E aggiunse: “lei ha fatto tanto bene, ne sono testimone, caro professore, e il bene fruttifica”.

Salvemini, di rimando: “Don Rosario, lei è intelligente, non dica fesserie… Gli amici, quelli veri, mi ricorderanno; per il resto sono già un tronco”.

Poi, fu lui a chiedere a Don Rosario: “ma perché la gente ha così paura della morte che costringe ad aspettare chi vorrebbemorire?”

Don Rosario rispose: “Per la semplice ragione che nessuno si ritiene padrone della vita di un altro; è una forma di rispetto e di affetto”

“Rispetto ed affetto ingiusti, caro don Rosario. Se potessi anticiperei il mio ultimo sonno, perché la morte è forse come un sonno, un riposo che non finisce mai. Lei non può far nulla per accelerare la sua venuta? Non può darmi una pastiglia? Preghi il Padreterno che mi faccia morire presto, veramente mi farebbe un gran favore”.

Salvemini fu esaudito tre giorni più tardi, il 6 settembre del 1957. Don Rosario ne ricorderà per sempre il sorriso che – disse – era sorriso “da bambino e da contadino insieme, gratuito come l’innocenza e la spontaneità”.

Gaetano Pecora