La scienza dei fini

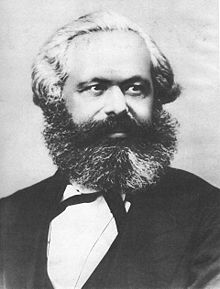

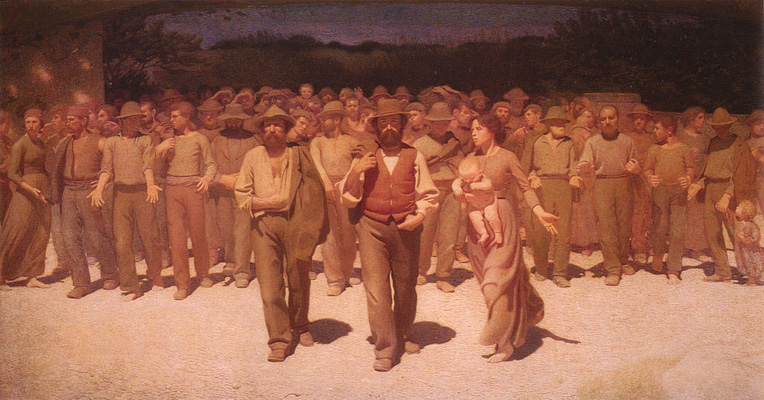

Questo terzo modello assegna alla scienza il compito di indicare i fini e i valori dell’azione politica. Esiste un’ incompleta incomunicabilità fra i sostenitori dei primi due modelli e i partigiani del terzo. Alla base di tale incomunicabilità ci sono due inconciliabili concezioni della verità: la verità come corrispondenza e la verità come rivelazione, la riaffermazione del concetto pre-illuministico di verità. In questo ultimo caso ci troviamo di fronte a una scienza dei fini, a una scienza del fine ultimo, che il giovane Engels chiamava «il regno millenario della libertà ». Questa escatologia (destino ultimo dell’uomo e del mondo) si presenta come una forma superiore di sapere razionale. Come una sorta di gnosi. << La gnosi – spiega Luciano Pellicani in La società dei giusti – questa tentazione permanente dello spirito umano, che nasce dall’ardente desiderio di possedere un sapere capace di risolvere tutti gli enigmi del mondo e di indicare il metodo di porre fine allo scandalo del male, a partire dal momento in cui il disincanto del mondo ha tolto ogni plausibilità al pensiero mitico-religioso è stata, per così dire, costretta ad assumere forme criptiche. E’ accaduto che coloro che ho chiamato gli orfani di Dio hanno cercato una soddisfazione surrogatoria dei loro bisogni metafisici rimasti scoperti dal progressivo ritirarsi del sacro dalla scena; e lo hanno fatto elaborando teorie nelle quali l’umanità appare un Dio degradato in marcia verso il suo originario stato di perfezione. La reazione romantica contro l’illuminismo, da Rousseau sino all’idealismo tedesco, è stata essenzialmente un disperato tentativo di eliminare la spaventosa solitudine in cui si sono venuti a trovare gli intellettuali abbandonati dalla fede ma non dal desiderio di assoluto, riallacciando l’Antica Alleanza fra l’uomo ed il mondo. E’ così riemersa la gnosi sotto forma di filosofie della storia, le quali, grazie all’immanentizzazione dell’escaton giudaico cristiano ( il millenario regno di Dio ) hanno riattualizzato la visione provvidenzialistica della realtà>>. La ragione della filosofia dialettica, ad esempio, si dichiara in grado di percepire il senso (nella doppia accezione di significato e di direzione) del processo storico, essa non separa fatti e valori, teoria e prassi. In proposito, nella Filosofia del diritto, Hegel sostiene che << tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale >>. Pertanto la scienza dialettica è scienza unitaria che abbraccia tutti gli aspetti essenziali del reale e che conosce il fine cui il reale tende necessariamente. Hegel fondava, così, un modello di scienza che derivava le sue conoscenze esclusivamente dalle strutture razionali della mente umana. L’immanentizzazione dell’Assoluto consentiva ad Hegel di sostituire al Dio trascendente del cristianesimo una nuova Divinità : lo Spirito. Una divinità, questa, che si sarebbe realizzata secondo un ineluttabile dover essere e che s’incarnava nella Storia. Una Storia che, regolata dalle leggi della dialettica, << non rappresentava altro – precisa Hegel – che il piano della Provvidenza >>. Hegel ricostruiva, così, il processo storico come svolgimento di razionalità e necessità. Successivamente, per opera di Marx, la gnosi hegeliana da pura teoria interpretativa si trasforma in prassi trasformatrice della realtà. La filosofia non si dovrà più limitare ad interpretare il mondo, ma dovrà operare per la sua trasformazione. La scienza dialettica è in grado di risolvere, secondo Marx, l’ enigma della Storia. Per questo essa può fornire all’agire politico non solo le conoscenze tecniche e il metodo ma anche e soprattutto i valori che devono orientare l’azione politica e gli scopi che essa deve perseguire. Una tale concezione della scienza rifiuta programmaticamente tutti i principi, le categorie, le procedure, le finalità, i limiti delle scienze empiriche. Essa è conoscenza del Bene e del Male. Essa possiede l’assoluto.